このページで分かること

反対咬合(受け口)についての症例1|crossbite-01(06310321)

年齢: 未就園児(2歳6か月)

症状: 受け口(反対咬合)とは

装置: マウスピース(機能的装置)

併用: 筋機能療法(MFT)

←「田園調布の子ども矯正 ABC Dental トップページ」へ戻る

←「症例一覧」へ戻る

←「小児矯正トップ」へ戻る

反対咬合 症例 Case 1

2歳6ヶ月から開始

主訴:反対に噛んでいる噛み合わせを治したい

診断名:反対咬合(骨格性)

治療装置:マウスピースを使用し筋機能療法も併用

反対咬合

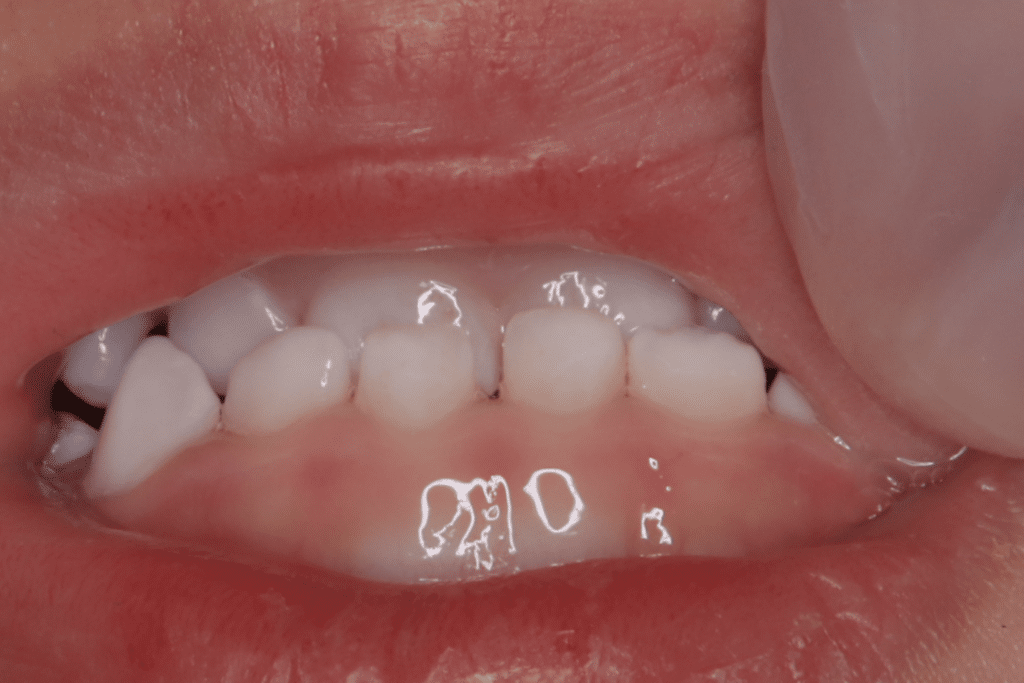

(2歳6ヶ月)

開始後0ヶ月

▼

反対咬合

(2歳8ヶ月)

開始後2ヶ月

▼

反対咬合

(2歳9ヶ月)

開始後3ヶ月

▼

反対咬合

(2歳10ヶ月)

開始後4ヶ月

▼

反対咬合

(2歳11ヶ月)

開始後5ヶ月

▼

反対咬合

(3歳0ヶ月)

開始後6ヶ月

▼

反対咬合

(3歳1ヶ月)

開始後7ヶ月

▼

(開始後8ヶ月)ここから本格的な反対咬合治療用のマウスピースに切り替え、筋機能療法も併用

▼

反対咬合

(3歳2ヶ月)

開始後8ヶ月

▼

反対咬合

(3歳3ヶ月)

開始後9ヶ月

▼

反対咬合

(3歳4ヶ月)

開始後10ヶ月

▼

反対咬合

(3歳5ヶ月)

開始後11ヶ月

▼

反対咬合

(3歳6ヶ月)

開始後1年

▼

(開始後1年1ヶ月)ここから就寝時にもマウスピースを使用し、筋機能療法も併用

▼

反対咬合

(3歳7ヶ月)

開始後1年1ヶ月

▼

反対咬合

(3歳8ヶ月)

開始後1年2ヶ月

▼

反対咬合

(3歳9ヶ月)

開始後1年3ヶ月

▼

反対咬合

(3歳10ヶ月)

開始後1年4ヶ月

▼

反対咬合の改善

▶

【まとめ】

症状:反対咬合

期間:1年4か月

開始年齢:(2歳6ヶ月)~

終了年齢:(3歳10ヶ月)

費用の概算:50〜70万

注意事項:

・掲載された症例は一例であり、全ての患者に同様の結果を保証するものではありません

・症例ごとに治療方法や結果が異なります

・治療効果には個人差があり、装置の使用時間で効果が変わります

※その他注意事項は小児矯正のリスク・副作用と注意点に記載

子供の反対咬合(受け口・下顎前突)はどんな症状?

通常、正しい噛み合わせができている場合、上の前歯が下の前歯を3分の1程度覆っていて、上の前歯が前に出ている状態になります。

しかし、通常の反対の噛み合わせになると、下の前歯が上の前歯に被さって、下の歯列が前面に出ている状態になり、「反対咬合」と呼ばれる不正咬合になります。

そして下顎が上顎よりも突き出していると「下顎前突症」と呼ばれる症状、いわゆる「受け口」・「しゃくれ」になるのです。下顎前突症は同時に反対咬合の症状もあります。

子供の反対咬合(受け口・下顎前突)の治療法

お子様に反対咬合(受け口・下顎前突)の症状がある場合、上顎が小さく、それに対して下顎が大きく成長しているため、上下の顎バランスを整えて正常な方向へ促す治療が必要です。

▽治療方針

・上顎の成長を促す

・下顎の成長を抑制する

・上下顎骨のバランスを整える

子供の負担を抑えて、痛みが少ない治療法に「マウスピース矯正」があります。

取り外し可能な透明のマウスピース矯正装置をお口に入れて矯正する治療法です。

マウスピースの種類によって装着時間は異なりますが、子供用のマウスピース装置の場合、1日起きている時30分〜1時間と寝ている時に装着する必要があります。

同時に正しい舌の使い方や口周りの筋肉を鍛えて、口呼吸の習癖を改善し、上下の顎の骨が正しい方向へ成長するようにサポートします。

※患者様の年齢、症状、歯科医師の治療方針によって治療法・治療期間・治療費は異なります。詳しく知りたい方は歯科医院に相談しましょう。

奥歯を咬み合わせると、下の歯が完全に上の歯を覆っていて、上の歯が全く見えていない状態です。診断結果は指しゃぶりと口呼吸の習慣による歯並びの悪化、顎の成長バランスの崩れが原因の「反対咬合」です。

子供の反対咬合(受け口)は早期治療が大事な理由

子供に反対咬合の症状がある場合、2歳頃までは様子を見ていただき、自然治療によって改善する可能性もあります。

ただし、乳歯が生え揃う時期(個人差がありますが、大体2歳半から3歳半頃)になると自然に治る可能性は非常に低く、年齢と共に反対咬合の症状が強くなっていく傾向にあります。

反対咬合の原因と考えられる指しゃぶりや口呼吸などの悪習癖が改善されないまま骨格が成長すると、顎関節に負担がかかり、顎関節症を引き起こしやすくなるので要注意です。

子供の反対咬合はなるべく早めに治療を開始すると、顎の成長を適切にコントロールしながら治療が可能になりますので、正しい噛み合わせと歯並び改善に繋がります。

反対咬合の治療を早期に始めることは、永久歯が生え揃う頃にキレイな歯並びになる土台となり、しゃくれや顔のゆがみを避けることができるのです。

よくある質問

なぜ「2歳6ヶ月」から治療を始めたのですか?早期介入のメリットは?

受け口(反対咬合)になる主な原因は?家庭で注意できることは?

骨格傾向や機能(舌・口唇・呼吸)、習癖などが関与します。基礎知識は受け口(反対咬合)とは?をご確認ください。生活面のヒントは、参考記事「子供が笑うと下顎が出る!原因と予防法」も役立ちます。

マウスピース+筋機能療法(MFT)では、何を改善しますか?

装置で噛み合わせの誘導を行いつつ、MFTで「舌の位置・鼻呼吸・飲み込み方」など口腔機能を整えます。方法や目的は筋機能トレーニング(MFT)をご覧ください。

同じような年齢・症状の別症例も見られますか?

比較のために、近い年齢の受け口症例も公開しています:反対咬合の症例|3歳5ヶ月開始。お子さまの状況により進め方は変わるため、あくまで参考例としてご覧ください。

通院ペースと期間の目安は?

個人差はありますが、通院はおよそ4〜8週ごとが目安です。全体の進め方ははじめての方へ|初診の流れでご確認いただけます。

治療後の「後戻り」が心配です。どう防ぎますか?

治療後は保定が重要です。状況に応じて保定装置(リテーナー)をご案内し、装着・管理を徹底します。考え方の詳細は後戻りの原因と防ぎ方をご参照ください。

小児矯正のリスク・副作用は?

装置の種類や装着状況によって起こり得る事項があります。事前に「小児矯正のリスク・副作用と注意点」をご確認ください。個別のリスクは検査結果にもとづきご説明します。

費用と支払い方法は?

費用体系は「料金プラン」をご覧ください。当院はクレジットカードによるオンライン決済のみ対応(分割払いは対応していません)。

※本症例は一例であり、結果・期間は個人差があります。最終的な治療方針は、検査・診断後にご提案します(初診の流れ)。