子供の食べるのが遅い・飲み込めない悩みを解決!正しい飲み込み方のポイントと口腔機能発達不全症について解説!親がもし誤った飲み込み方をしていると、子供がそれを真似してしまい、結果的に顎の成長・発育や将来の歯並びに影響するため、注意しなければなりません。

よく「学ぶは真似ぶ」というように、子供は親がやっている何気ない習慣を観察しています。

子供はまず、親のやっていることを真似をして、新しく物事を学んでいくのです。

食事の時には、親が食べ物や飲み物をどうやって飲み込んでいるのか、子供はしっかりと見ています。子供にとっては食べ物や飲み物を飲み込むことも新しい経験だからです。

親がもし誤った飲み込み方をしていると、子供がそれを真似してしまい、結果的に顎の成長・発育や将来の歯並びに影響するため、注意しなければなりません。

今回は、正しい飲み込み方について小児歯科医が解説していきます。ぜひこの機会に、親子で正しい嚥下の方法、飲み込み方を学んでいきましょう。

←「小児矯正の総合ガイド」へ戻る

←「子ども矯正専門医院ABC Dental トップページ」へ戻る

▽先読み!この記事で分かること

- 子供は親の行動を真似て学ぶ

- 正しい飲み込み方は4つのポイント

- 口腔機能発達不全症の可能性

- 口腔機能を鍛える重要性

このページで分かること

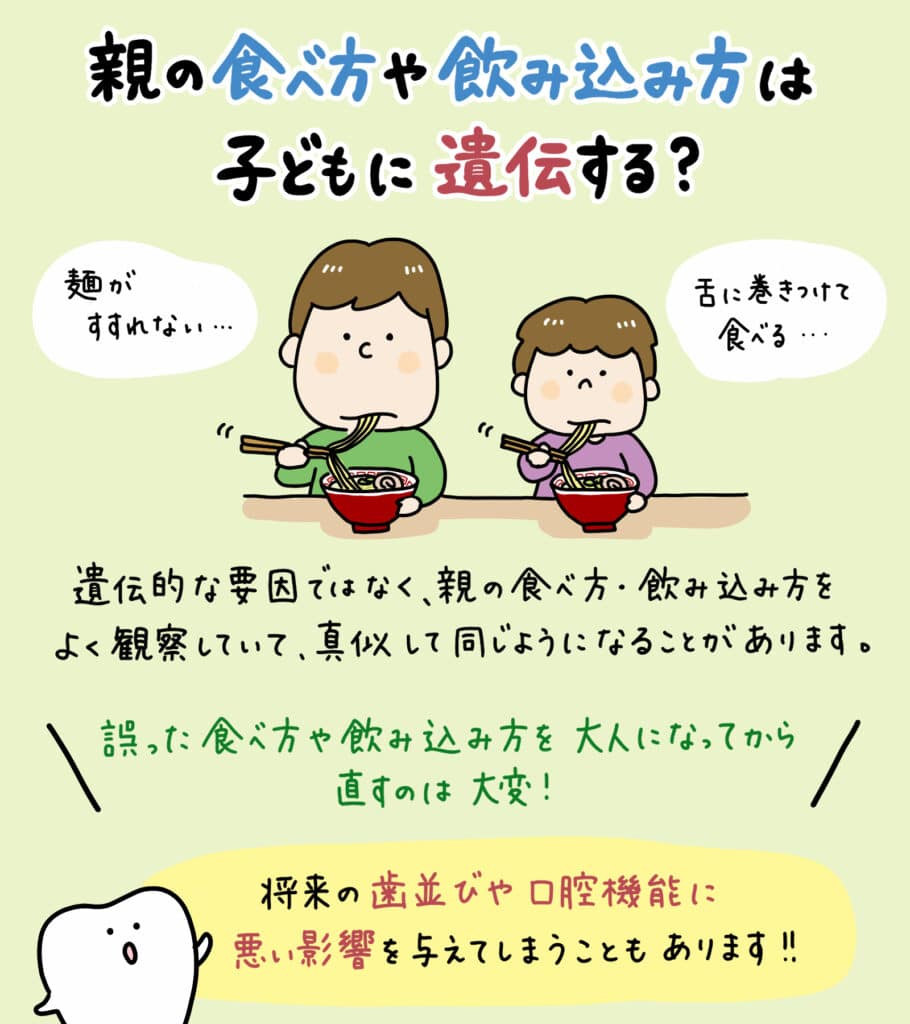

ご質問:子供に親の飲み込み方は遺伝しますか?

ご質問をいただきました。

ご質問者様:3歳の娘さんのお母様

子供の飲み込み方について質問です。

私はうどんやそばなど、麺類をすすって食べることができず、口の中で舌でくるくるさせて巻き付けて食べる癖があります。娘にはその食べ方を教えていないのですが、同じような食べ方をするので気になっています。

麺類をすすれない人は口呼吸になっていて、空気を鼻からではなく、口から麺と空気を同時に吸ってしまい苦しくなるのが原因だと聞いたことがあります。

娘にはこの食べ方や飲み込み方が遺伝してしまったのでしょうか?改善するにはどんな方法があるでしょうか。

回答:子供は親の行動を真似て学びます

質問に回答します。

お子様がお母様の食べ方・飲み方が似ているというお悩みですね。

子供は日常の中で親の食べ方、飲み方を観察して、同じやり方を真似してトライします。子供は遊んでいるときに大人の顔を真似してみたり、変顔をして笑って楽しむのも同じです。

食事の時には、子供は親の食べ方・飲み込み方をよく観察していて、同じように真似しようとします。まさに、親の行動は子供にとってお手本となるといえるでしょう。

子供が舌を巻きつけて食べる癖がある場合、遺伝的な要因よりも、お母様の食べ方・飲み方をみて真似をして同じようになったと考えられます。

子供が誤った食べ方や飲み方を続けていると、適切な顎の成長・発達を妨げてしまい、結果的に顔貌の形成、歯並びにも大きく影響するため、早めに改善すること大切です。

口腔内機能に問題があり、上手く飲み込めない場合は「口腔機能発達不全症」と呼ばれる症状の可能性もありますので、歯科医院の診察を受けて、早期発見、早期治療をおすすめします。

子供の正しい食べ方・飲み方を覚えるトレーニング方法についてご紹介してきます。

子供のうちに正しい飲み込み方を習得すべき理由とは?

現代の子供たちは、柔らかいものが中心の食事が多いために咀嚼回数が減り、口の機能が正常に発達しない傾向にあり、正しい飲み込み方を覚えられないケースが増えています。

子供が親の誤った食べ方・飲み方の真似をして、それが習慣になった場合は、大人になってから治すことは容易ではなく、将来の歯並びや口腔機能に悪い影響を与えてしまいます。

大人になっても食事中にくちゃくちゃと音がしたり、食べこぼしが多い人がいますが、そういった食べ方は子供の頃に悪習癖として身に付いてしまったことが原因です。

幼児期の乳歯列期は口腔機能が形成される大切な時期になりますので、子供のうちに正しい食べ方・咀嚼・飲み込み方・嚥下の方法を身に付けておくことが大事です。

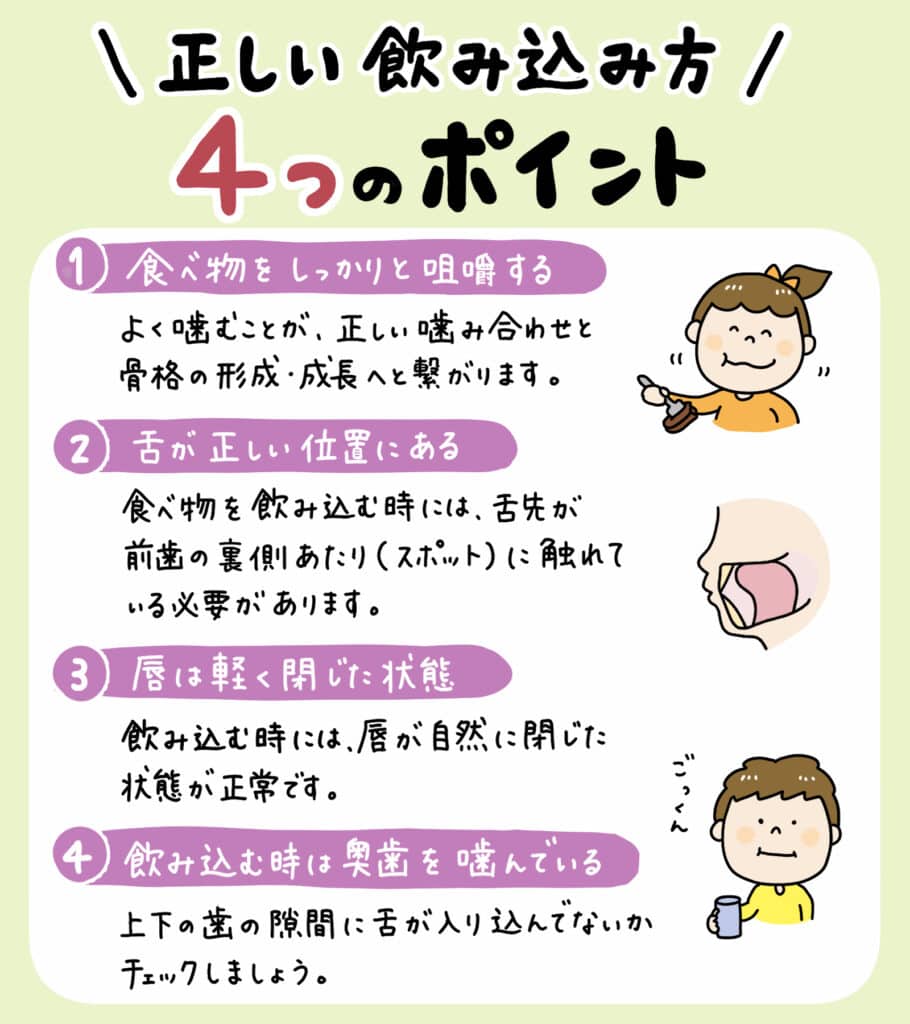

正しい飲み込み方4つのポイント

では早速、正しい飲み込み方をみていきましょう。

①食べ物をしっかりと咀嚼する

よく噛んでから飲み込むことで消化しやすくなり、胃や腸への負担を軽減することができます。

子供のうちによく噛む習慣を付けることで、歯と歯周組織、お口周りの筋肉に刺激が伝わり、正しい噛み合わせと骨格の形成・成長へと繋がります。

②舌が正しい位置にある

食べ物を飲み込むときには、舌先が上の前歯の裏側あたり(スポット)に触れている状態にあり、舌全体が上顎の吸い付いている必要があります。

しかし、飲み込むときに舌が前方に出てしまう場合、乳児期における「乳児型嚥下」と呼ばれるおっぱいの飲み方の癖が抜けていないと考えられます。

人間は成長する過程において、乳児期の「乳児型嚥下」から3歳頃に「成人型嚥下」へと移り、正常な舌の位置を覚えて、正しく飲み込めるようになります。

現代の子供は、食生活の変化によって「乳児型嚥下」の習慣が抜けずに、舌を前に突き出して飲み込むケースが増えているので注意が必要です。

③唇は軽く閉じた状態

飲み込むときには唇が自然に閉じた状態が正常ですが、先ほど説明した「乳児型嚥下」の習慣が残っている子供の場合、お口が開いたまま飲み込もうとするのでこぼしてしまいます。

唇は力が入っていない状態、リラックスしていれば問題ありませんが、口周りの筋肉が収縮していたり、下唇と顎先の間にしわが寄っている場合には上手く飲み込むことが難しいです。

④飲み込むときは奥歯を噛んでいる

飲み込むときには奥歯でやや強めに噛んでから飲み込むことが大事です。

上手く奥歯の噛み締めができていない場合は、上下の歯の隙間に舌が入り込んでいる可能性があります。舌で前歯を押し出す癖は出っ歯や受け口の原因になるので注意が必要です。

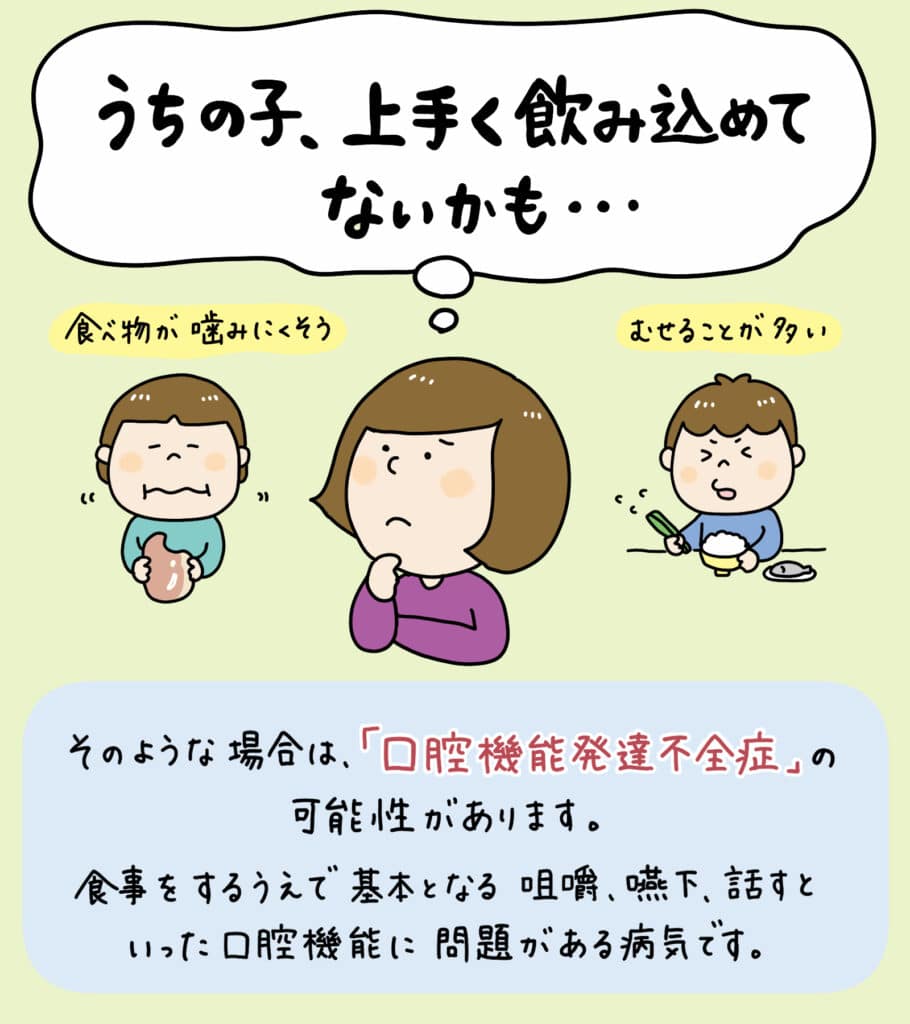

上手く飲み込めない!子供の口腔機能発達不全症とは?

子供が食べ物を噛みにくそうにしている、上手く咀嚼ができていない、飲み込みがスムーズにいかない場合は、「口腔機能発達不全症」と呼ばれる症状の可能性があります。食事をするうえで基本となる咀嚼、嚥下、話すといった口腔機能に問題がある病気です。

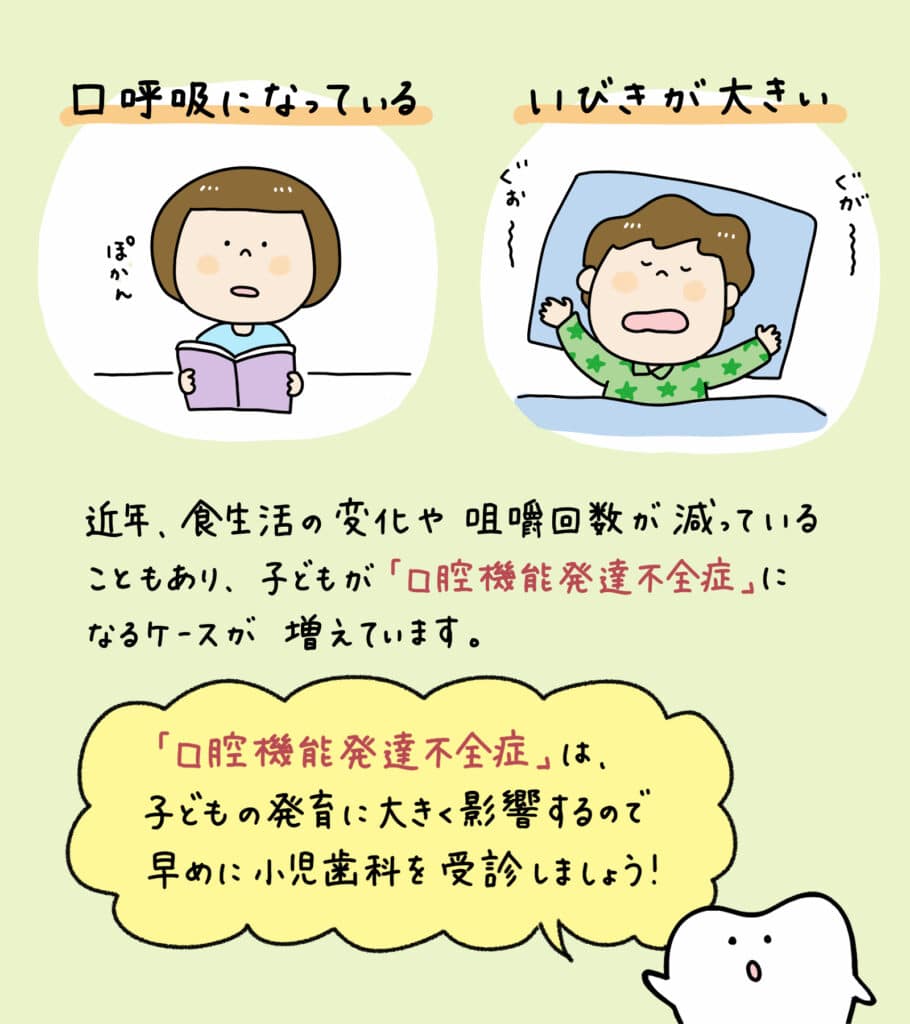

近年、食生活の変化や咀嚼回数が減っていることもあり、子供が口腔機能発達不全症になるケースが増えています。

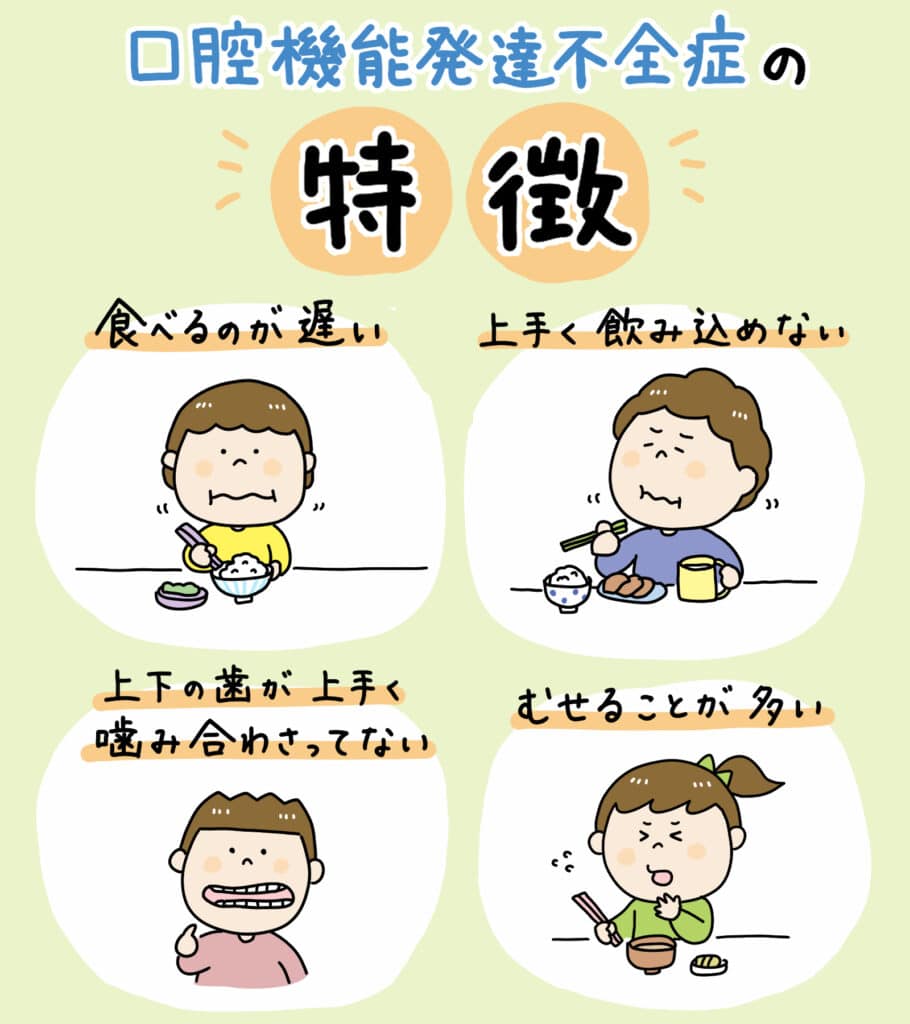

▽ 口腔機能発達不全症の特徴

- 食べるのが遅い

- 上手く飲み込めない

- 上下の歯が上手く噛み合っていない

- むせることが多い

- 口呼吸になっている

- いびきが大きい

上記の症状がある場合は、口腔機能発達不全症の可能性があり、子供の発育に大きく影響しますので、お早めに小児歯科を受診しましょう。

また、舌で前歯を押しながら飲み込んだり、舌の後方を押し広げて飲み込み、歯並びが乱れる原因となりますので、早期発見と早期治療が重要となります。

子供の口腔機能を鍛えるマイオブレース治療のご紹介

普段の食事で「よく噛んで飲み込みましょうね」といっても、子供の舌の癖や口呼吸の習慣がある場合、口周りの筋肉を鍛えることは思ったよりも難しいでしょう。

子供の歯並びは日常の呼吸法、姿勢、飲み方などによって噛み合わせが決定され、口腔機能が形成される「乳歯列期」が最も大事だと言われています。

当院では、子供専用の「マイオブレース」と呼ばれるマウスピース装置を使い、噛み合わせと歯並びに悪影響を及ぼす口腔習癖を改善して、口腔機能発達を促す矯正治療を行っております。

「マイオブレース治療」はマウスピースを起きている時間1~2時間装着し、お口のトレーニングを同時に進めて口腔機能を鍛えていき、正しい噛み合わせと歯並びに改善します。

▽マイオブレース治療で期待できる効果

- 誤った口腔習癖を改善する

- 顎の発達を促す

- 正しい舌の位置を覚える

- 噛み合わせ・歯並びを改善する

- 顔の骨格の最適な発達を促す

- 健康な食習慣を身に付ける

- 口呼吸から鼻呼吸に改善する

※幼少期3歳から治療が開始できます。

このように、咬み合わせや歯並びが悪くなる根本的な原因を「乳歯列期」の段階で取り除いてあげることで、自然できれいな歯並び、健康的な身体を獲得することにも繋がります。

「マイオブレース治療」は根本的な原因にアプローチするため、矯正後に後戻りしにくく、筋肉の発達を適切にコントロールするため、お顔立ちまで整える効果も期待できます。

よくある質問

子どもが「食べるのが遅い」のは問題ですか?目安はありますか?

食事が毎回30〜40分以上かかって残す、噛む回数が極端に少ない、飲み込む直前に口や顎に力が入りやすい、などが続く場合は「飲み込み(嚥下)」や「噛む」の機能に課題がある可能性があります。

飲み込みがうまくできない子に見られやすいサインは?

「舌を前に押し出す」「頬や唇・顎の力で無理に飲み込む」「食べこぼしが多い」「姿勢が安定しない」などは、飲み込みのサインです。

舌の位置が低いと、飲み込みに影響しますか?

はい。舌の位置が低いと上顎に舌先が届かず、正しい飲み込みの動きが作りにくくなります。結果として前歯で噛みにくい・食べづらいにつながることもあります。詳しくは舌の位置が低いと歯並び・機能にどう影響する?をご覧ください。

自宅でできる「飲み込み」の練習はありますか?

あります。例えば「舌先を上顎のスポット(前歯の後ろの膨らみ)に置く→唇を閉じて鼻呼吸→静かに唾を飲み込む」の流れを覚える練習は効果的です。舌トレ(自宅でカンタン)や、口の周りの筋肉づくりに役立つ風船トレーニングも参考にしてください。

よだれが多い・うまく飲み込めない時はどうしたらいい?

飲み込みのタイミングが取りにくい、舌・唇の筋肉が弱いなどでよだれが増えることがあります。生活の中での対策や受診の目安は、「よだれの原因と対処」で解説しています。

「さ・し・す・せ・そ」が言いにくいのは飲み込みとも関係しますか?

発音と舌の使い方は近い関係にあります。飲み込む動きが未熟だと、舌のコントロールが難しくなる場合があります。気になる方は滑舌と歯・舌の関係をご覧ください。

専門的な指導(MFT:口腔筋機能療法)は必要?

自宅だけでは改善しづらいケースでは、正しい舌の位置・唇や頬の筋肉の使い方を練習する口腔筋機能療法(MFT)が有効です。年齢や症状に合わせた進め方をご提案します。

子供の歯並びのご相談は「ABC Dental」へお気軽にどうぞ

近年、子供の口腔機能の異常がある場合、顎のズレや歯列の不正など、様々な影響を及ぼすことが分かっています。

乳歯が永久歯へ生え変わる混合歯列期には顎の発達が不十分なため、歯列が乱れるケースが多いです。気になる方は早めに歯科医院に相談し、口腔内の状態を確認されるとよいでしょう。

お子様の歯並びが気になる方は、ぜひお子様と一緒に大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」のカウンセリングをご利用くださいませ。

まとめ

適切な飲み方や食べ方を実践して口腔機能を鍛えることは、歯や顎の発育を促したり、消化器への負担を減らしたり、多くのメリットがあります。

親子で正しい嚥下の方法、飲み込み方を学ぶ機会を持っていただけたら幸いです。

東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、上池台、久が原、南馬込、北馬込、西馬込、東馬込、仲池上、北嶺町、東嶺町、西嶺町、池上、下丸子などのエリアからも通いやすい小児歯科医院です。

本ページの内容は、歯科医師が監修したイラストを用いてわかりやすく解説しています。