目次

歯科医師監修イラスト解説

専門家による詳細ガイド

「子供の受け口(反対咬合)の矯正方法、期間や費用などについて解説します」

みなさん、こんにちは!

東京都大田区田園調布にある「ABC Dental 子ども専門 小児歯科 矯正歯科」の院長です。

東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、上池台、久が原、南馬込、北馬込、西馬込、東馬込、仲池上、北嶺町、東嶺町、西嶺町、池上、下丸子などのエリアからも通いやすい小児歯科医院です。

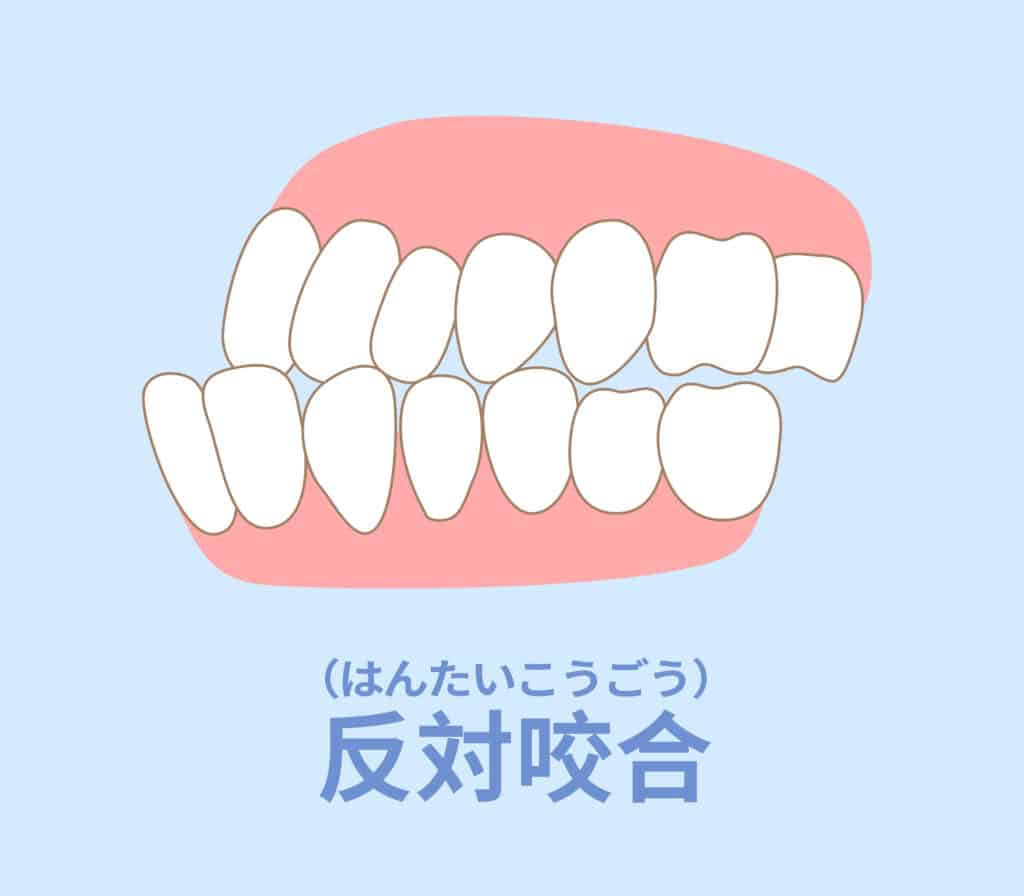

今回のテーマは、子供の「受け口(反対咬合)」について取り上げます。あごが突き出て下の歯が目立っている場合は、受け口の症状があるかもしれません。

それでは、子供の受け口(反対咬合)の矯正方法、期間や費用などについて詳しくみていきましょう。

▽先読み!この記事で分かること

・なぜ受け口になってしまうの?

・何歳くらいに治療を始めた方が良い?

・矯正治療にかかる費用と期間

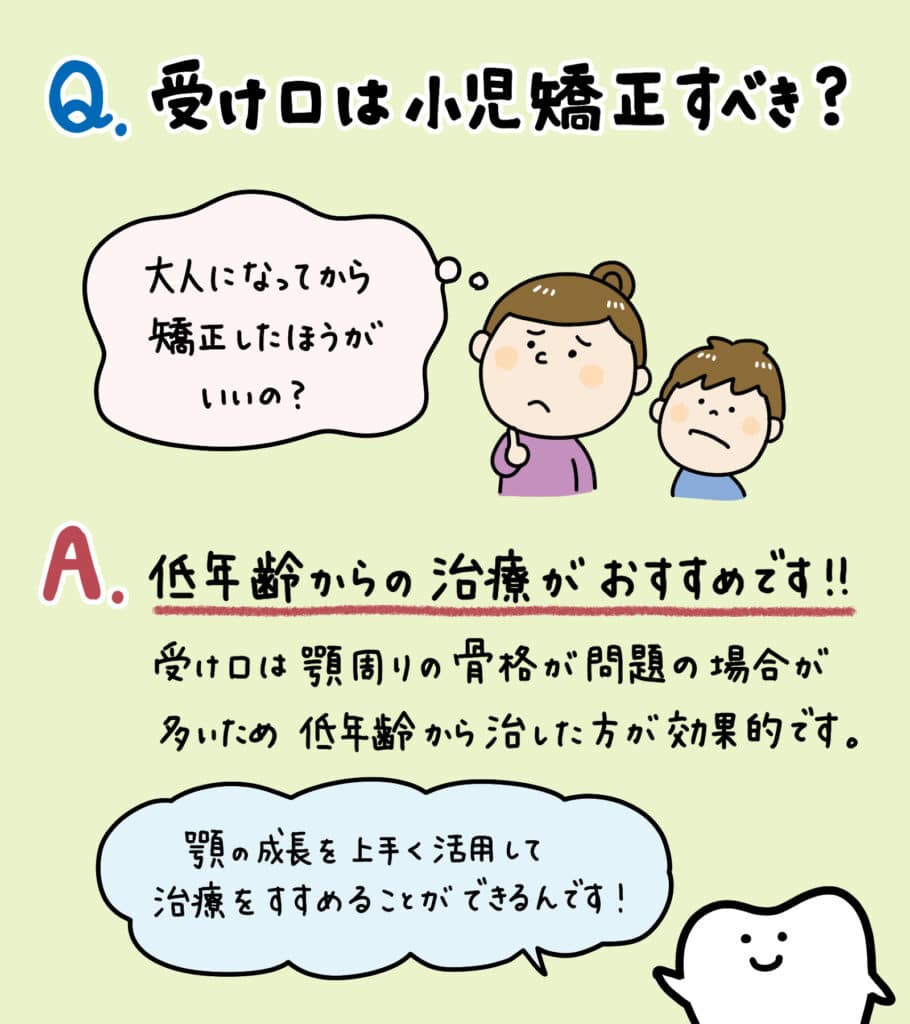

ご質問:受け口(反対咬合)の治療は、子供の時に小児矯正すべき?

今回のご質問です。

3歳の子供が受け口(反対咬合)です。小児矯正で治したいと考えていますが、子供の時に治しても、大人になったら元に戻ってしまうことがある、と聞きました。

友人からは「矯正するならば大人になってからの方がいいんじゃない?」と言われて、どうすべきか悩んでいます。

受け口(反対咬合)の治療は小児矯正すべきでしょうか?それとも、大人になってからの方が良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。

回答:受け口(反対咬合)は、低年齢からの治療がおすすめ

まず、簡潔にお答えいたします。

受け口(反対咬合)の症状は顎周りの骨格に問題がある場合が多く、そういった不正咬合系の原因であれば、なるべく低年齢から治した方が効果的です。

下顎が成長するのは個人差はありますが、だいたい3歳〜6歳くらい。骨格のゆがみが大きくなる前の3歳〜小学校低学年くらいに矯正治療を始めると噛み合わせも改善されるのでおすすめです。

大人になってからも受け口(反対咬合)の矯正治療はできますが、すでに骨格が成長して固定されていて、舌の悪い癖が改善されない場合は、元に戻る(再発する)リスクがあります。

そういった理由で、受け口(反対咬合)の症状がある場合は、低年齢からの治療「早期初期治療」が推奨されているのです。

ここからは、受け口(反対咬合)の症状や原因について見ていきましょう。

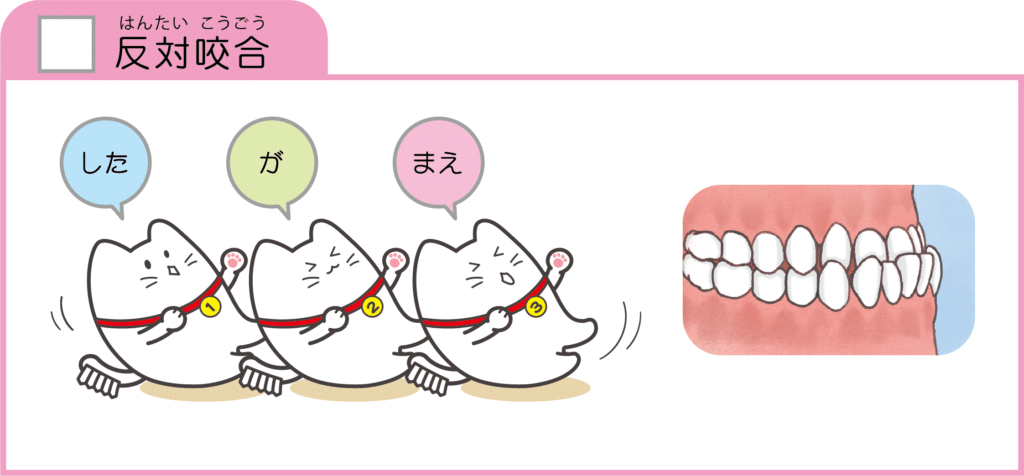

子供の受け口(反対咬合)とはどんな症状?

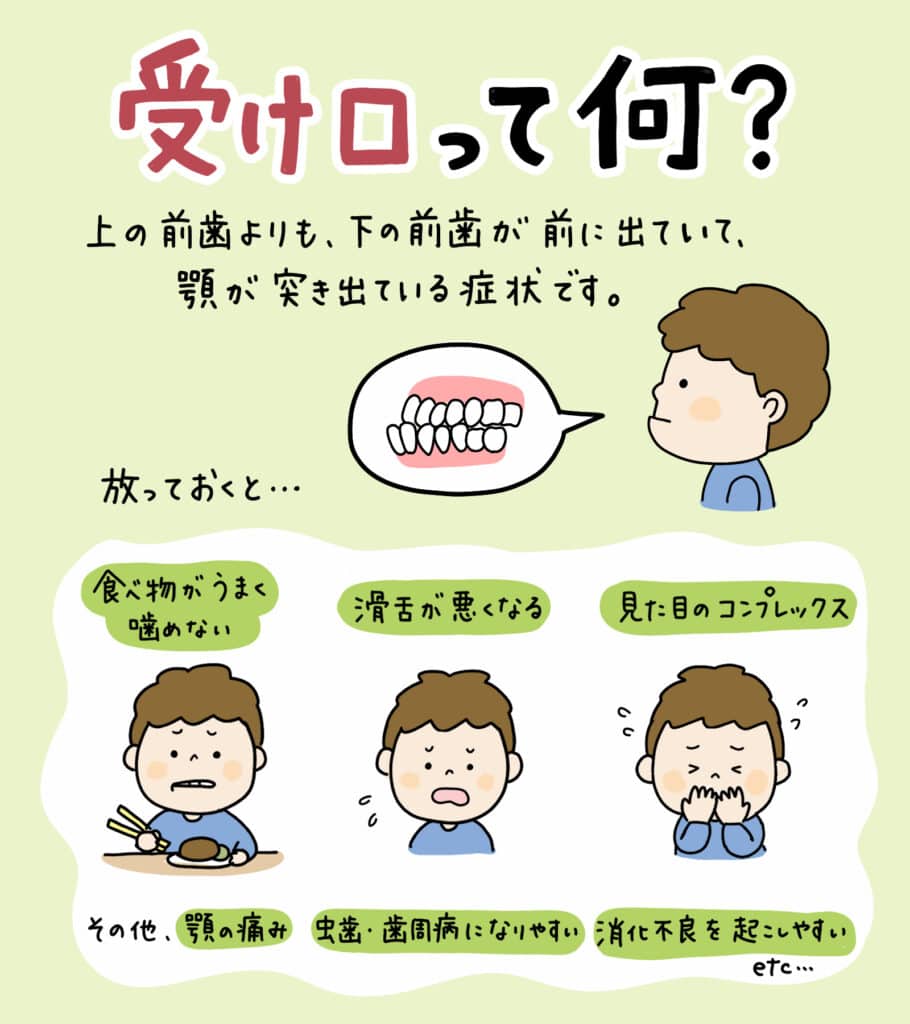

受け口(反対咬合)とは、上の前歯よりも下の前歯が前に出ていて、顎が突き出ている症状です。下顎全体が前に出ている場合は「下顎前突症」といいます。

本来、正しい噛み合わせができている場合、上の前歯が下の前歯よりも少しだけ前に出ている状態です。上の歯が3分の1くらいかぶさっているので、下の歯はあまり目立ちません。

しかし、受け口(反対咬合)の場合は、下の前歯が上の前歯よりも前に出ているため、下の歯が目立ってしまい、見た目の印象にも影響がありますので、気にされる方は多いです。

子供の受け口(反対咬合)の日常生活でのトラブルは、口を閉じにくい、食べ物がうまく噛めなかったり、言葉を発音しにくいといった問題点があります。

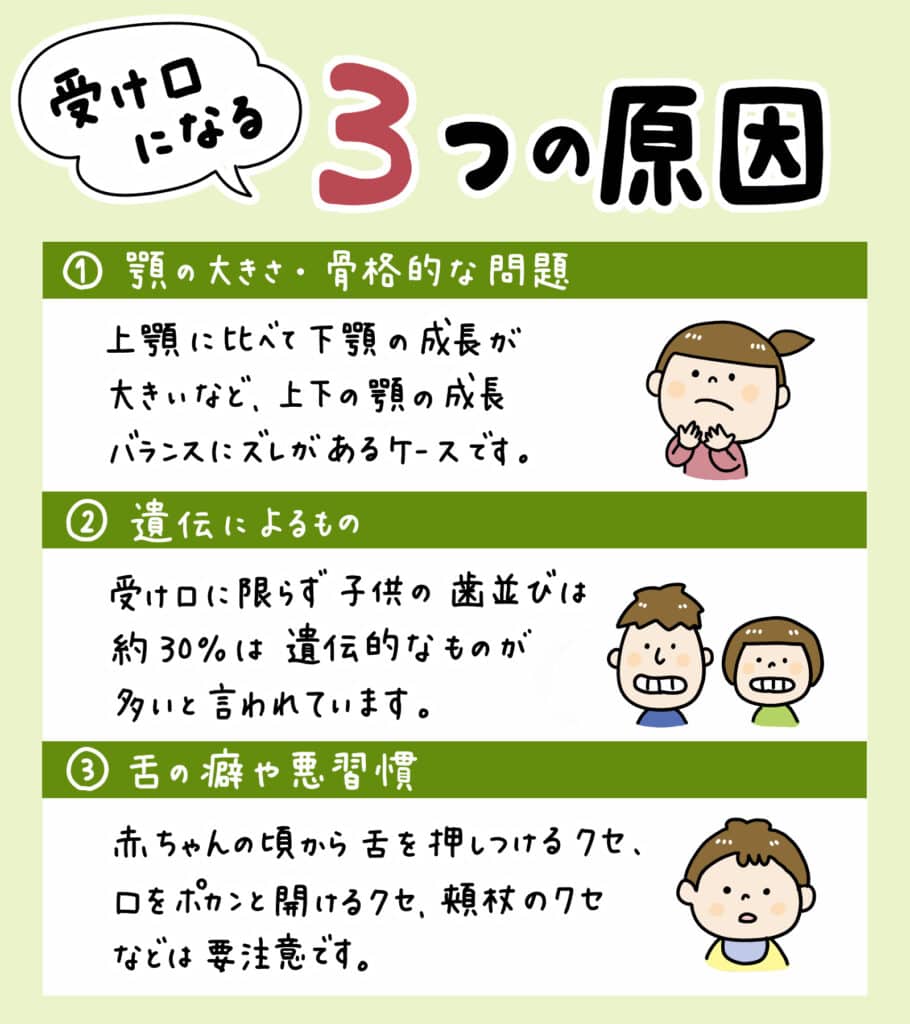

受け口(反対咬合)になる3つの原因は?

お子様が受け口(反対咬合)になってしまう主な3つの原因を見ていきましょう。

①顎の大きさ・骨格的な問題

顎の大きさや骨格的な原因で受け口になるケースは多いです。

例えば、上顎に比べて下顎の成長が著しく大きい場合、もしくは上顎が十分に成長せずに、下顎が突き出てしまった場合が挙げられます。

骨格的に上顎と下顎の成長バランスにズレがある場合は、やはり噛み合わせも悪くなるので、受け口(反対咬合)になりやすいでしょう。

②遺伝によるもの

受け口(反対咬合)に限らず、子供の歯並びは約30%は遺伝的なものが多いと言われています。ご両親のどちらかが受け口の症状がある場合は、同じ骨格の要素があります。

乳歯が生え揃う2歳くらいまでは、顎の成長に合わせて自然に改善することがありますが、3歳を過ぎて、乳歯が生えそろった段階でまだ症状がある場合は、治療が推奨されます。

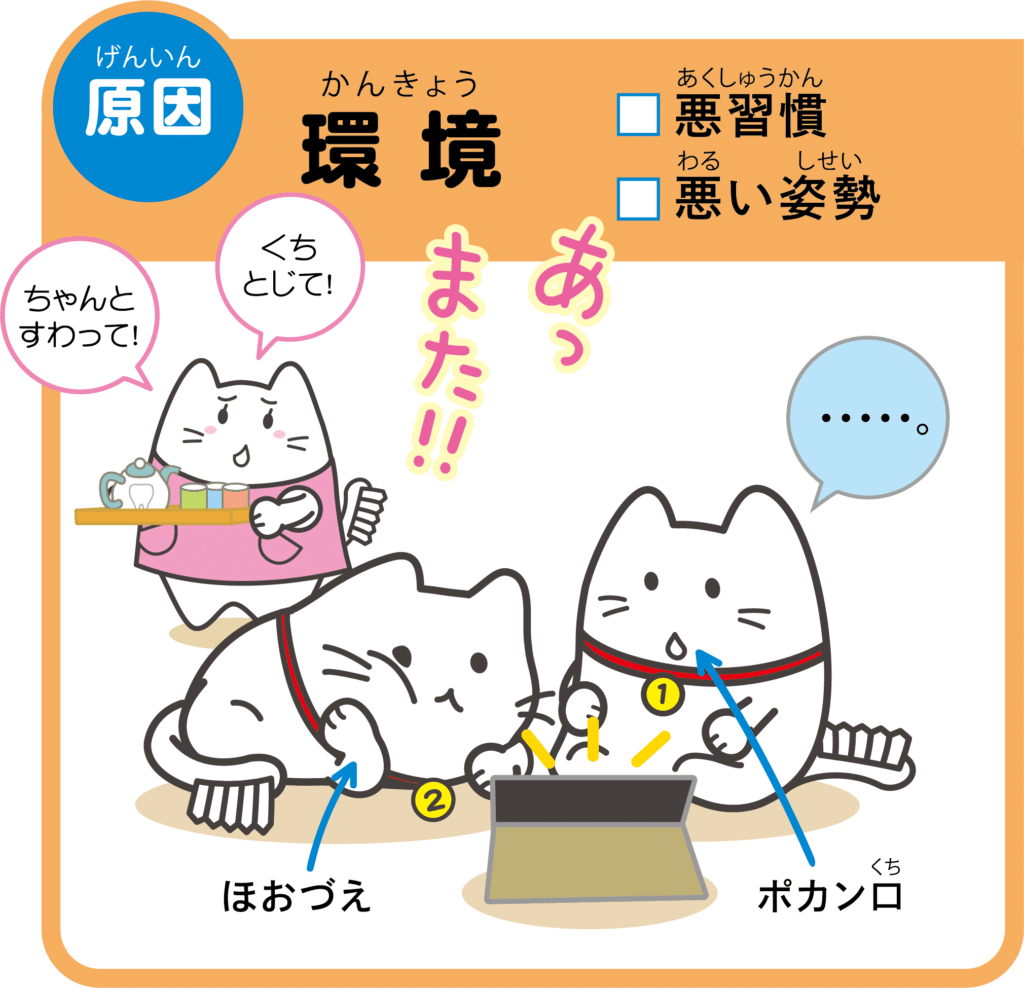

③舌の癖や悪習癖

子供の受け口(反対咬合)は後天的な理由でなることもあります。例えば、赤ちゃんの頃から舌を押し付けるクセがあったり、口をポカンと開けるクセ、頬杖のクセなどは、要注意です。

舌の位置が正常な位置よりも低い場合も、つばを飲み込む時に舌が下の前歯を押し出すため、顎の骨が柔らかい小児であるほど、受け口(反対咬合)になりやすい、といえます。

子供の受け口(反対咬合)を放っておくとどうなる?

受け口(反対咬合)の症状をそのまま放置しておくと以下のトラブルが起こりえます。

・食べ物を噛みにくい、噛み合わせが悪くなる

・咀嚼能力が低下し、消化不良しやすい

・滑舌が悪くなる

・見た目のコンプレックス

・顎に痛みがある

・虫歯や歯周病になりやすい

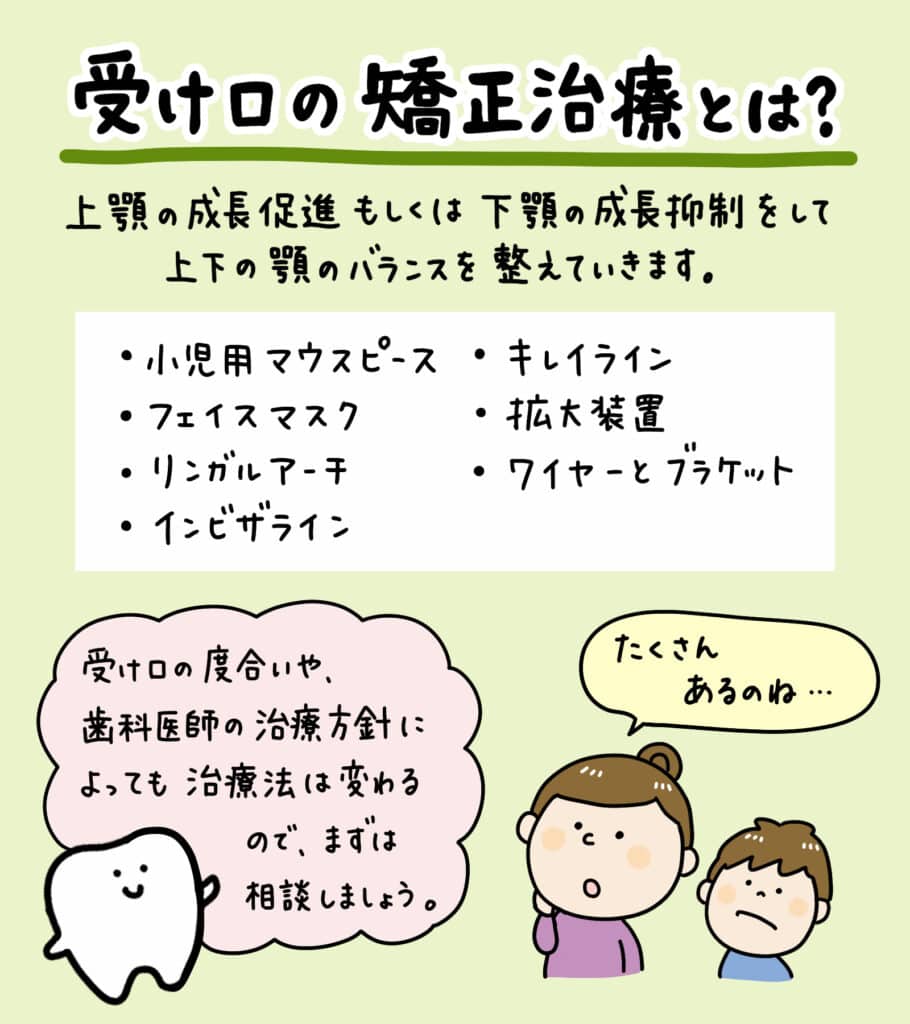

受け口(反対咬合)小児矯正治療とは?

受け口の症状は、上あごが小さく下あごが大きい傾向にありますので、上あごの成長促進もしくは下あごの成長抑制にて、顎の幅を広げながらバランスを整えていきます。

子供の受け口(反対咬合)を治療する場合、以下の治療法があります。

・小児用のマウスピース

・フェイスマスク

・リンガルアーチ

・インビザライン

・キレイライン

・拡大装置

・ワイヤーとブラケット

お子様の反対咬合の度合い、、歯科医師の治療方針によっても治療法は変わりますので、まずは歯科医院での診療を受けて、適切な治療法を相談しましょう。

受け口(反対咬合)小児矯正治療は何歳からすべき?

子供の受け口(反対咬合)は「早期治療」が推奨されています。実際に、3歳〜小学低学年(7歳〜11歳)から小児矯正を始めることで、様々な治療法から選択することが可能です。

反対咬合(受け口)の症状があると、上顎の成長を阻害して、下顎の成長は18歳くらいまで促してしまうため、骨格のゆがみが出る前に、かみ合わせを改善しておくと良いでしょう。

前歯が永久歯に生え変わっても子供の受け口(反対咬合)の症状がある場合は、なるべく早い年齢で矯正を始めれば、骨格の問題からアプローチできますので効果が期待できます。

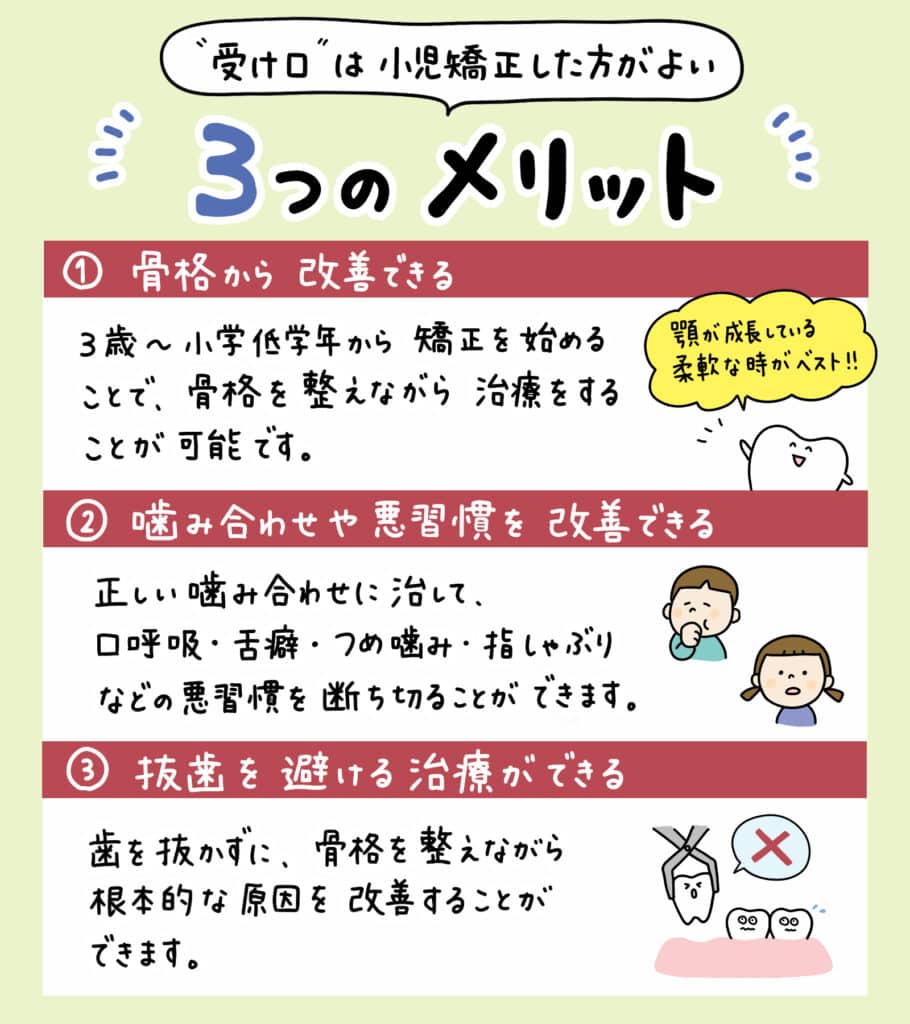

受け口(反対咬合)は小児矯正した方がよい3つメリット

受け口(反対咬合)は大人になってから始めるよりも、小児矯正の方が嬉しいメリットがあります。

①骨格から改善できる

先程も述べたように、受け口になる主な原因は顎の骨格に問題があるケースが多いです。

3歳〜小学低学年から矯正を始めることで、顎が成長している柔軟な時に、骨格を整えながら治療することができますので、歯並びの根本的な改善が可能になります。

一方で、大人になってから矯正を始めると、反対咬合の原因となった骨格や悪習癖が改善されていないため、根本的な改善に繋がらないケースがあるのです。

②正しい噛み合わせや悪習癖を改善できる

子供の時に受け口(反対咬合)の小児矯正をすることで、正しい噛み合わせに治して、「口呼吸、舌癖、爪を噛む、指しゃぶり」などの悪習慣を断ち切ることができます。

こういった後天的な要素も受け口(反対咬合)や歯並びに悪影響を及ぼしますので、顎が発達段階の年齢が早い時期に治しておくメリットはあるでしょう。

③抜歯を避ける治療ができる

大人になってから矯正を始めると、抜歯が避けられないケースが多いです。また、受け口(反対咬合)の症状があると、場合によっては顎を削る外科手術が必要なケースもあります。

子供の頃から小児矯正をすれば、抜歯を避ける治療が可能になり、骨格を整えながら根本的な原因を改善して、自然な形でキレイな歯並びが手に入るので、理想的といえるでしょう。

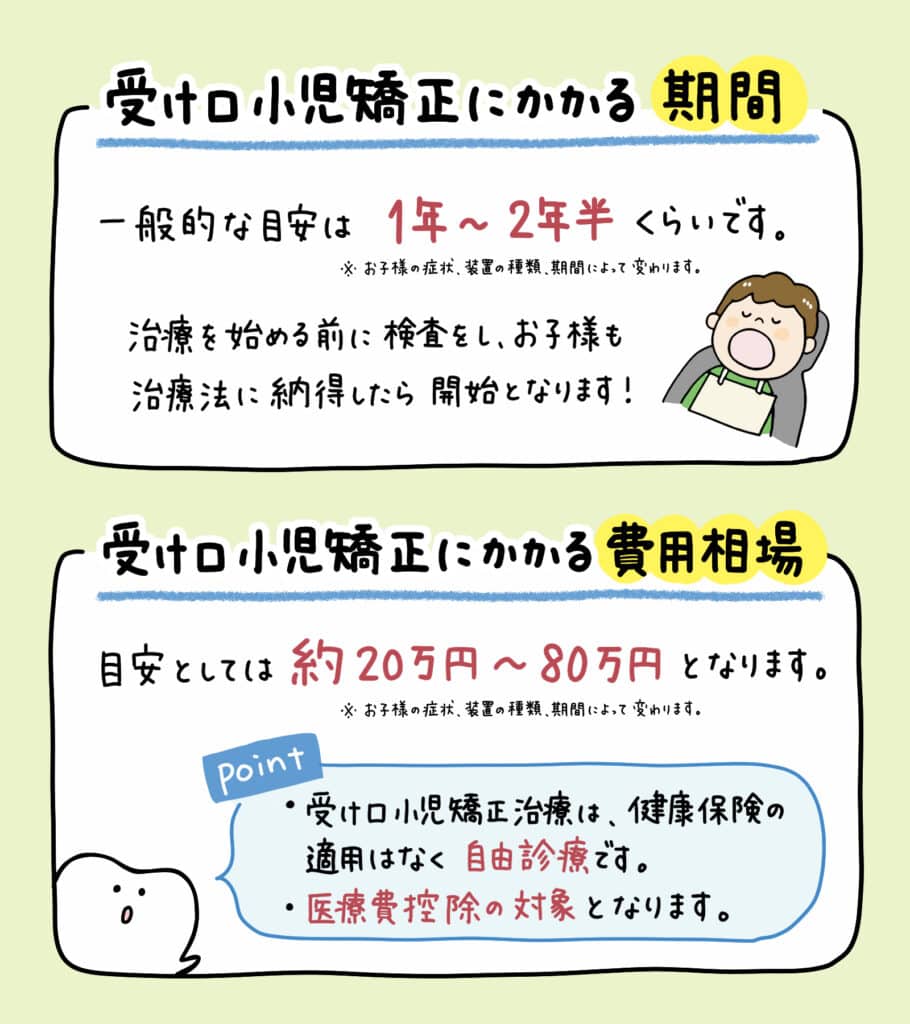

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる期間は?

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる期間はお子様の症状や治療法によっても変わってきますが、一般的な目安は1年〜2年半くらいとなります。

治療を始める前に、歯科医院にてレントゲン撮影し、歯型を取る検査をします。担当の歯科医が原因に合わせた適切な治療法を提案しますので、お子様も納得したら、開始となります。

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる費用相場は?

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる費用相場は、お子様の症状や使用する装置の種類、期間などの条件によって変わりますが、目安としては約20万円〜80万円が相場となります。

小児矯正に健康保険は適用される?

受け口(反対咬合)小児矯正治療は基本的には健康保険の適用はなく、自由診療です。

先天性の病気が原因で生じる噛み合わせの異常、上顎と下顎の骨の関係が大きくずれているる顎変形症(がくへんけいしょう)で外科手術が必要な場合は健康保険が適用になります。

まずは歯科医院での診療を受けて相談し、必要であれば専門機関に紹介してもらうことをおすすめします。

子供の歯科矯正は治療行為として認められているため、基本的には医療費控除の対象となり、確定申告により納めた税金の一部が還付されます。

東京で受け口(反対咬合)の小児矯正のご相談は矯正歯科専門「ABC Dental」へ

子供の受け口(反対咬合)の小児矯正は3歳から小学低学年が推奨されています。当院では顎の成長に沿って、痛みを抑えた治療をご提案しています。

お子様が楽しく歯科矯正できる環境が整っておりますので、まずはお気軽に、大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」までご相談くださいませ。