幼児期によだれが多く出ても問題はなく、メリットもありますが、口呼吸になってしまうと、口腔内が乾燥して虫歯になりやすく、歯並び悪化にも繋がるので要注意です。2歳、3歳になってもよだれが多い原因と対策法について解説します。

小児矯正の全体像はこちら → 小児矯正

赤ちゃんによだれが出てくるのは自然なことですが、幼児になってもよだれが大量に出たり、止まらない場合は、「大丈夫かな?」と心配になる親御様もいらっしゃるでしょう。

多くの場合、幼児期によだれが多く出ても問題はなく、メリットもありますが、口呼吸が習慣になると、口腔内が乾燥して虫歯になりやすく、歯並び悪化にも繋がるので要注意です。

この記事では、2歳、3歳になってもよだれが多い原因と対策法についてご紹介しましょう。

▽先読み!この記事で分かること

・生後5カ月~7カ月くらいの間は最もよだれが多く出る

・唾液は口腔内と体に良い働きをしてくれる

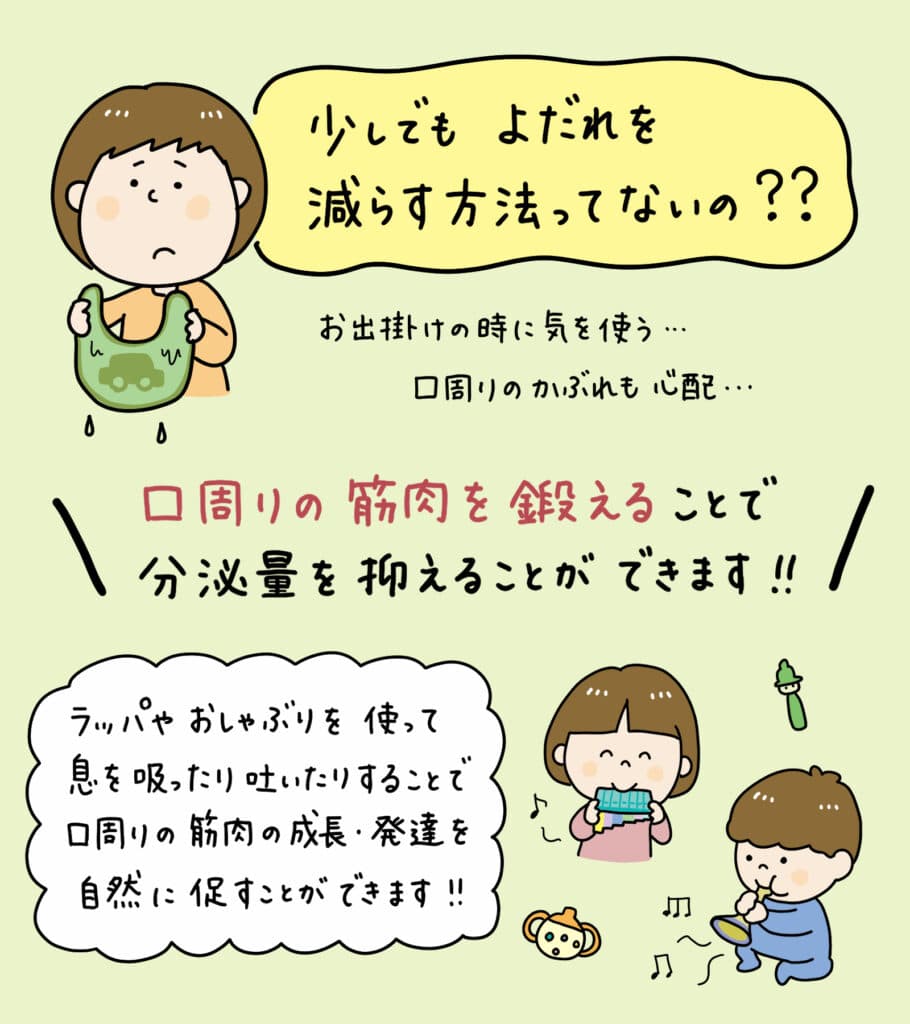

・口周りの筋肉を鍛えて分泌量を抑える

・口呼吸から鼻呼吸へ習慣づける

ご質問:子供のよだれが多いです…対処法はありますか?

ご質問をいただきました。

ご質問者様:3歳の娘さんのお母様

3歳の娘がまだよだれが出るので困っています。お友達はもうよだれが出ていないようなのですが、娘はずっとよだれが出っぱなしなので、いつまで続くのか心配です。

よだれが止まらない原因は何でしょうか?対策法があれば教えてください。

よろしくお願いします。

回答:個人差があります。鼻呼吸への改善が大切です。

一般的に、赤ちゃんや幼児の2歳くらいまでは、よだれが多く出ることが自然です。

離乳食を開始する生後5カ月~7カ月くらいの間は最もよだれが多く出るようになり、成長するにつれて少しずつ減っていき、2歳くらいには止まることが多いです。

よだれが出なくなる年齢や時期は個人差がありますので、同じ年齢のお子様でもよだれが多い子とよだれが止まっている子もあります。よだれが多くても特に心配する必要はありません。

幼児のよだれが多い原因は、まだ歯がなく、口周りの筋肉が発達していないため、上手く唾をごっくんと飲み込めずに、よだれがダラ~ンと出てしまうためです。

実は、よだれの分泌には口の中の殺菌や粘膜を保護するという大切な働きがあり、よだれが多く出ることは口腔内の環境が良くなり、メリットも多いのです。

ただし、子供が口呼吸になってお口がポカンと開いていて、よだれが多く出ている場合は、健康上のリスクや歯並び悪化に繋がるため、早めに鼻呼吸へ改善する必要があります。

ここからは、子供のよだれが止まらない原因と対策法を詳しく見ていきましょう。

よだれ(唾液)の成分と分泌量・働きについて

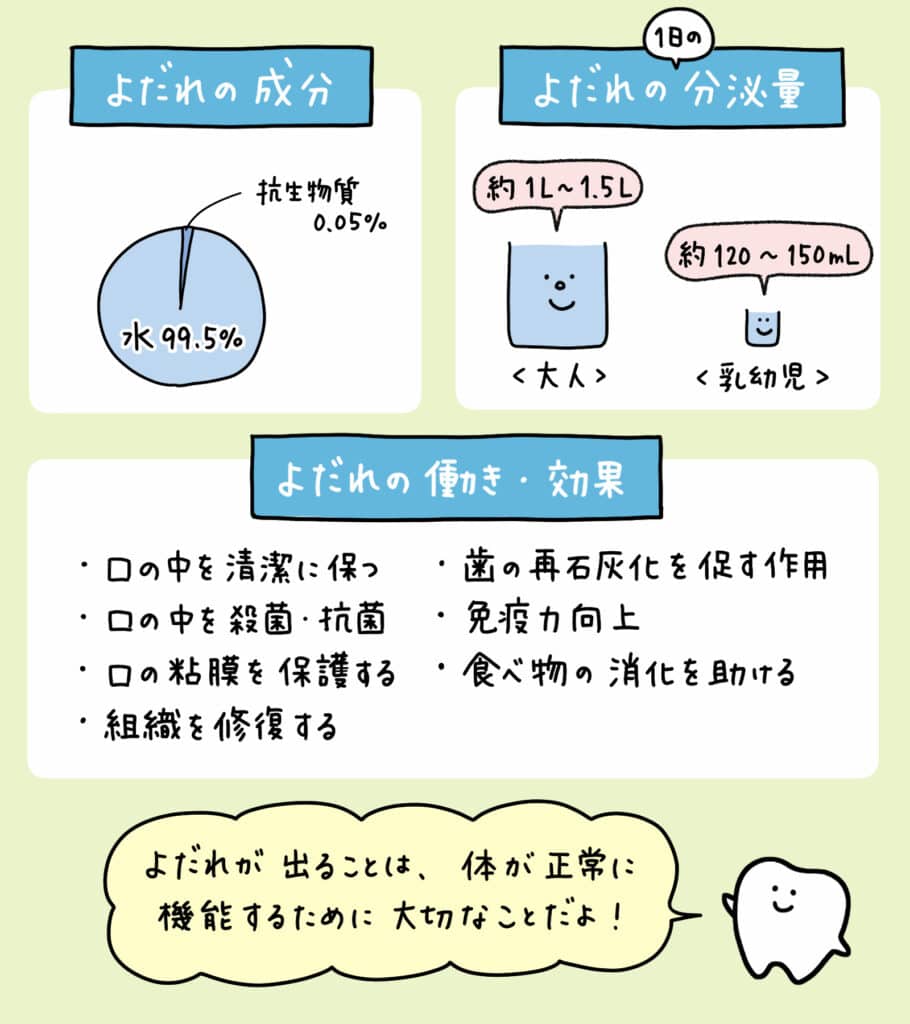

よく「唾を吐く」とも言いますので、あまり清潔ではないイメージがあるかもしれませんが、よだれの成分は99.5 %が水、その他は「抗菌物質(リゾチーム等)や酵素、電解質」で構成されています。

残りの0.05%はナトリウム・カリウムなどの無機成分、その他には抗菌物質リゾチーム・ラクトフェリンが含まれており、体に良い働きをしてくれるのです。

▽よだれの働き・効果

・お口の中を清潔に保つ

・お口の中を殺菌・抗菌

・お口の粘膜を保護する

・組織を修復する

・歯の再石灰化を促す作用

・免疫力向上

・食べ物の消化を助ける

赤ちゃんはまだ様々な菌に対して抵抗力がありませんが、唾液を出すことで病気を引き起こす細菌を除去して、体内へ侵入するのを防ぐ役割があるのです。

よだれが出ることは、口腔内の環境を殺菌・抗菌して清潔に保つほか、体が正常に機能するためにも大切なことです。

▽よだれの分泌量

1日に分泌される唾液の量は大人は約1L~1.5L、乳幼児は約120~150mLです。

大人は無意識のうちに唾を飲み込んでいますが、赤ちゃんはまだ飲み込む力がなく、よだれが流れ出てしまいます。

幼児のよだれが多く出る4つの原因

ここからは、よだれが多く出る4つの原因について解説します。

①口の機能がまだ十分に発達していない

幼児はまだ口周りの筋肉が発達・成長している段階ですので、唾をゴクンとうまく飲み込むことができません。そのため、よだれが多く出てしまうのです。

離乳食が始まって舌を上下に動かして食べたり、唇を閉じて飲み込めるようになると、よだれの量も自然と減っていくでしょう。

②消化機能が発達段階にある

生後4か月までの赤ちゃんは消化機能が十分に発達していませんので、ミルクしか飲むことができませんが、よだれがたくさん出てきた場合、消化機能が発達しているサインです。

赤ちゃんによって個人差がありますが、よだれが出る時期には離乳食を開始するという流れになります。

③歯が生え始めている

よだれの量が増えることは歯が生え始めているサインでもあります。歯を使う刺激によって、舌やあごが活発に動くようになり、さらによだれの量が増えるのです。

口の締まりがしっかりして、口を閉じて飲み込む力が付いてくれば、自然とよだれの量は減っていきます。個人差がありますが、2~3歳であれば特に心配する必要はありません。

④口内炎や感染症による

大人と同様に、赤ちゃんや幼児も口内炎ができて口の中が炎症すると、口周りの筋肉が未発達のために上手く閉じられず、よだれが多く出ることがあります。

風邪や病気ではないのに口内炎や舌が炎症していると感じた場合は、感染症によって扁桃腺が腫れる可能性がありますので、早めに医師の診察を受けることが大切です。

子供のよだれを抑える対策法

子供のよだれが多いとお悩みの親御様は、子供の口周りを刺激して、口周りの筋肉を鍛えることで分泌量を抑えることができます。

最近は、幼児向けの口周りの筋肉を鍛えるおしゃぶりやラッパなどのアイテムが販売されていますので、グッズを使って舌や顎などに刺激を与えると、よだれ防止にも役立ちます。

おしゃぶりやラッパを使って息を吸ったり吐いたりすることで、舌や唇を動かして、口周りの筋肉の成長・発達を自然と促すことができます。

「鼻呼吸・舌・飲み込み」——3分チェックで“矯正が必要かも”を見極める

3歳ごろのよだれは個人差がありますが、口が閉じづらい・鼻呼吸が続かない・舌が前に出やすいなどの傾向があると、唇や舌、飲み込みの使い方(口腔機能)が影響している可能性があります。ご家庭で3分チェックをして、次の一歩の判断材料にしましょう。

3分チェック(当てはまる項目に✓)

- 気づくと口がポカンと開いている/口を閉じて10秒間鼻呼吸がつらい

- サ行・タ行が不明瞭/飲み込む時に舌が前に出る(舌で前歯を押しがち)

- 食後、前歯の裏や上あごに食べかすが残りやすい(舌で掃除しにくい)

- 前歯で噛み切りにくい/麺類や海苔が切れずにダラっと残る

- よだれであごや口角がただれやすい(閉唇・鼻呼吸が苦手)

2つ以上当てはまる場合は、日常ケアに加えてお口の機能づくり(口腔育成)の視点を足すと安心です。まずは 小児矯正の総合ページで、矯正で行うこと・生活習慣で整えることを整理しましょう。

3〜6歳の「はじめの一歩」

この時期は鼻呼吸・正しい飲み込み・舌の安定(正しい舌位)が歯並びの土台になります。年齢の目安や進め方は 3〜6歳の矯正情報をご覧ください。

よだれ対策×MFT(口腔筋機能トレーニング)の相乗効果

よだれのコントロールには、唇・頬・舌のバランスを整える練習が有効です。鼻呼吸が続く/前歯で噛み切れる/飲み込み時に舌が前へ出ない——この3点が整うと、清掃もしやすくなります。詳しくは 口腔筋機能トレーニング(MFT)をご覧ください。

前歯で噛み切りにくい状態や、前歯が開いて噛み合わない「前歯で噛めない(開咬)」が気になる場合は、基本知識を 開咬のページでチェックしておくと安心です。

受診の前に——当院の流れ

当院は電話での初診カウンセリングから始まります(来院前に疑問を整理できます)。次の一歩は はじめての方へ|初診の流れをご覧ください。受診の準備が整ったら 予約・お問い合わせへどうぞ。

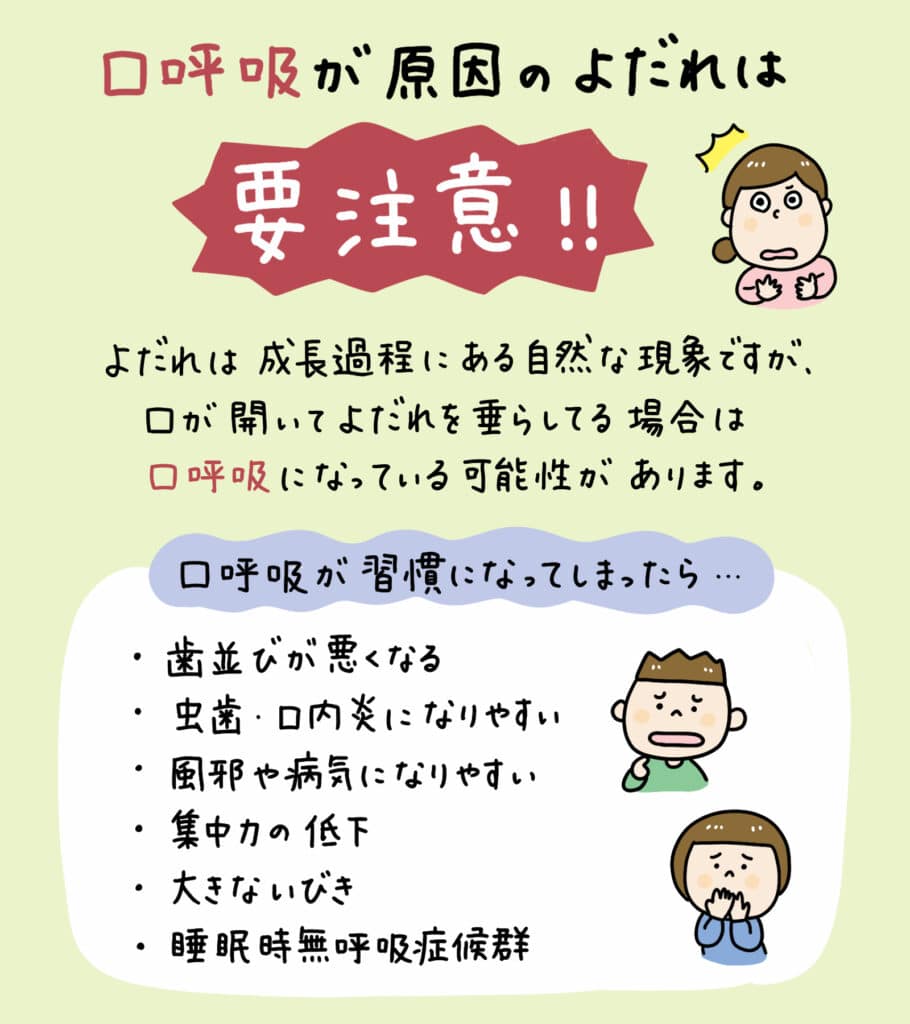

口呼吸が原因のよだれには要注意!

ここまで見てきたように、幼児のよだれが多いことは成長過程にある自然な現象ですから心配はありませんが、口が開いてよだれを垂らしている場合は要注意です。

赤ちゃんはおっぱいを吸うときは鼻から息を吸っていますが、離乳食が始まると、肺も発達して口でも呼吸ができるようになり、鼻呼吸と口呼吸の両方ともできるようになります。

以下の理由によって、口呼吸が習慣になることがあります。

・アレルギーで鼻が詰まる(アレルギー性鼻炎)

・慢性副鼻腔炎(蓄膿症)

・アデノイド肥大・口蓋扁桃肥大

上記の症状がある場合、くしゃみ、鼻水、鼻づまりが起こりやすく、口が開いた状態になり、口呼吸が習慣になってしまうため、早めに耳鼻科を受診して治療をすることが大切です。

口呼吸が習慣になると起こりえる悪影響

口呼吸が当たり前になると、お口がポカンと開いた状態になり、見た目の印象が良くないだけでなく、以下のような口腔内や体へ悪影響が起こりえます。

・歯並びが悪くなる

・虫歯になりやすくなる

・口内炎になりやすくなる

・風邪や病気になりやすくなる

・集中力が低下する

・大きないびき

・睡眠時無呼吸症候群

・睡眠の質 が低下しやすくなる

口呼吸が習慣になってお口がポカンと開いていると、口の中が乾燥して細菌が増殖しやすく、虫歯や口臭の原因にもなります。

また、正常な舌の位置よりも下がった位置になるため、口が閉じにくく、上顎が前に出ている(出っ歯)の歯並びになるリスクがあります。

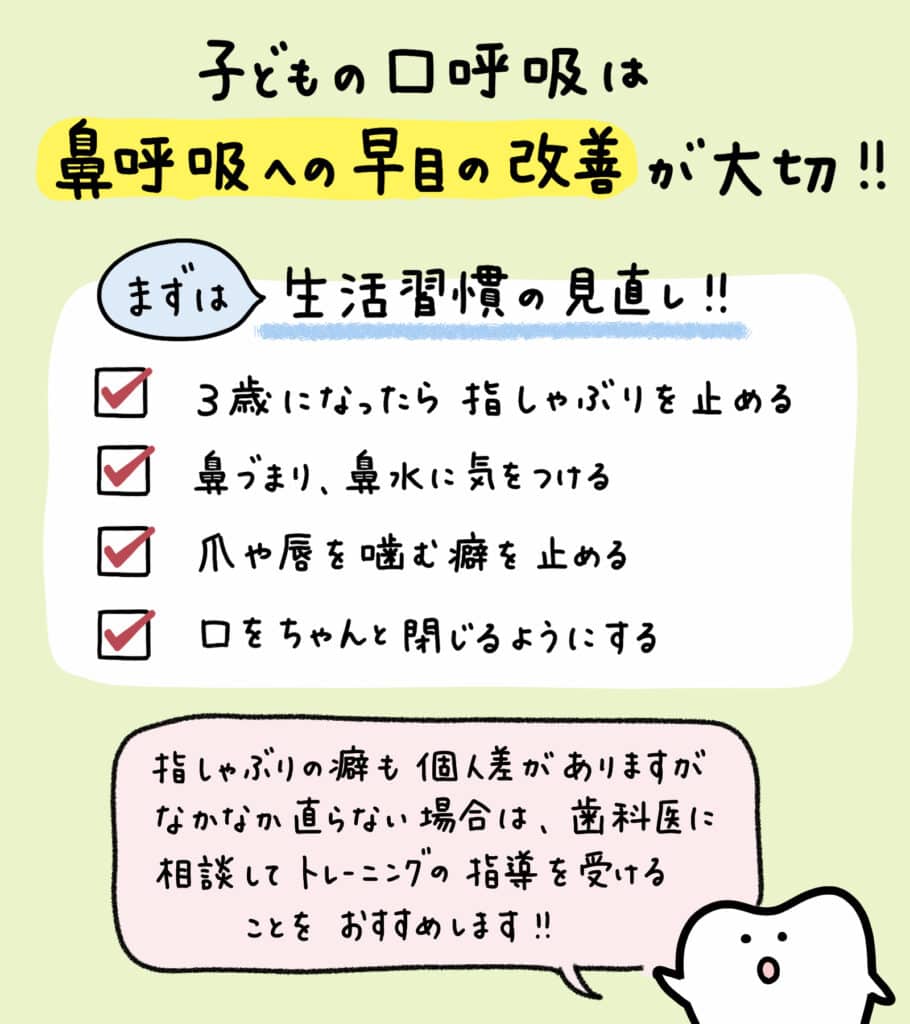

子供の口呼吸は鼻呼吸へ早めの改善が大切

本来、人間は鼻呼吸が基本です。

何らかの原因で口呼吸が癖になっているお子様の場合も、本当は鼻呼吸もできるはずですが、無意識に口で呼吸してしまっているのです。

幼児であれば口呼吸から鼻呼吸の習慣へ改善することができますので、生活習慣を見直したり、口呼吸の改善トレーニングを取り入れて早めに鼻呼吸を身に付けましょう。

▽生活習慣の見直し

・3歳になったら指しゃぶりを止める

・鼻詰まり、鼻水に気を付ける

・爪や唇を噛む癖を止める

・口をちゃんと閉じるようにする

指しゃぶりが長期化すると、口呼吸になりやすいだけでなく、親指で上の前歯が外側に押されるために出っ歯の歯並びになりやすく、噛み合わせ悪化にも繋がりますので要注意です。

指しゃぶりの癖も個人差がありますが、幼稚園や保育園に通い始めてからもなかなか直らない場合は、歯科医に相談してトレーニングの指導を受けることをおすすめします。

また、鼻詰まりが多い子供やアレルギー体質の場合は、鼻炎アレルギーの可能性がありますので、早めに耳鼻科を受診して治療を受けることで鼻呼吸へ改善されるでしょう。

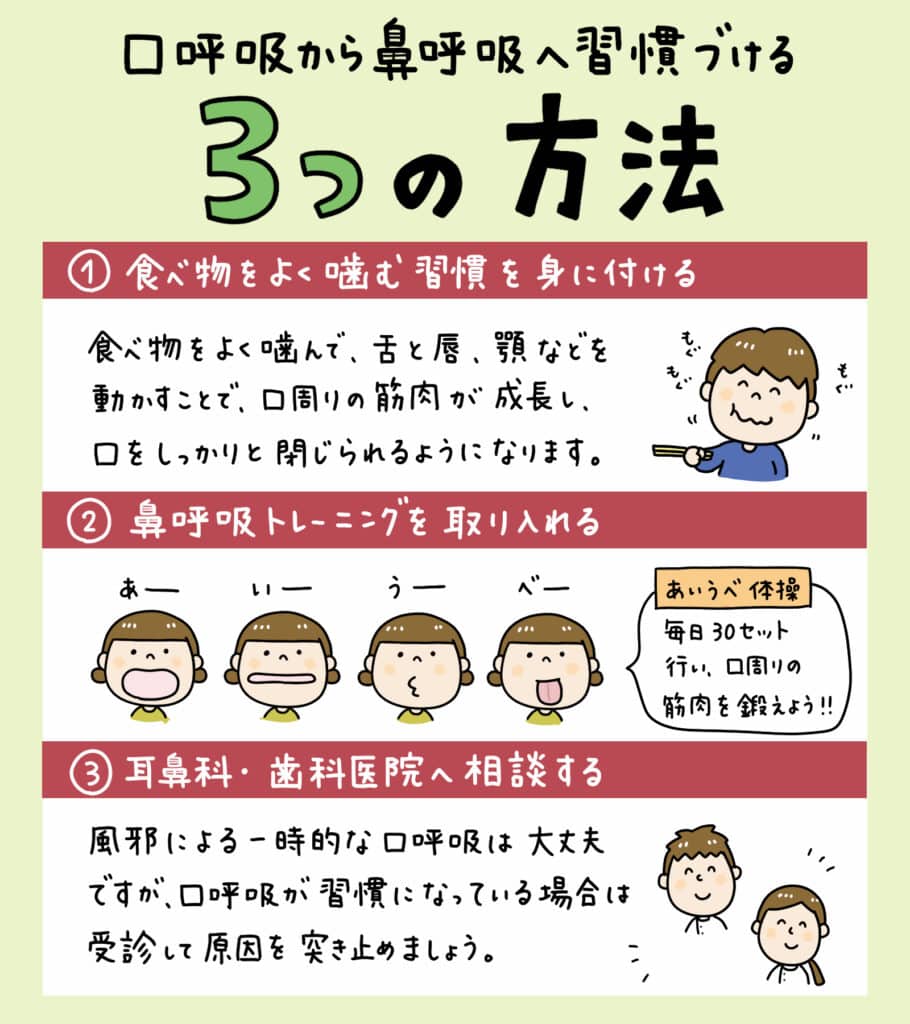

子供の口呼吸から鼻呼吸へ習慣づける3つの方法

では、子供の口呼吸から鼻呼吸へ習慣づける3つの方法をご紹介しましょう。

①食べ物をよく噛む習慣を身に付ける

子供は食べ物をよく噛んで、舌と唇、顎などをしっかりと動かすことで、口周りの筋肉が成長し、口をしっかりと閉じられるようになり、自然と鼻呼吸ができるようになります。

離乳食はおかゆの状態から少しずつ固いものを増やしていきますが、1歳くらい(離乳食後期・完了期)になったら、食事中に食べ物をしっかり噛む習慣を身に付けさせることが大事です。

②鼻呼吸トレーニングを取り入れる

自宅でてきる鼻呼吸トレーニング「あいうべ体操」をご紹介します。

「あー」と口を大きく開く

「いー」と口を大きく横に広げる

「うー」と口を強く前に突き出す

「ベー」と舌を突き出して下に伸ばす

これを1セット

毎日30セットを目安に行いましょう。

舌や口周りの筋肉に刺激を与えることで顎の成長を促し、口呼吸から鼻呼吸への習慣に改善することができます。

③耳鼻科・歯科医院へ相談する

口呼吸になった原因はお子様によってそれぞれ異なります。

風邪によって一時的に口呼吸になった場合は問題ありませんが、口呼吸が習慣になっている場合は、耳鼻科や小児科、歯科医院を受診し、原因を突き止めて治療を受けましょう。

歯並びが悪く、噛み合わせの問題から口呼吸になってしまう場合は、お口に矯正装置を付けて同時に鼻呼吸へ改善するトレーニングを行うことで、歯並びも改善することができます。

口呼吸が癖になっている場合は子供は無意識でやっていて、無理にやめさせるとストレスを与えてしまいますので、まずは、専門家に相談されることをおすすめします。

よくある質問

3歳でもよだれが多いのは普通ですか?いつまで様子を見ればいい?

個人差はありますが、3〜4歳で唇を閉じて飲み込む動きが安定してくるのが目安です。長く続く場合は、お口ポカン(口唇閉鎖不全)や舌の位置が低い(低位舌)、飲み込みの癖などをチェックしましょう。

年齢に合った対応は3〜6歳の矯正情報(開始時期ガイド)も参考になります。

よだれと「口呼吸」は関係ありますか?

あります。

鼻呼吸が安定しないと口が開きがちになり、唾液を飲み込む回数が減ってよだれが増えることがあります。

原因や改善のヒントは子供は生まれた時は鼻呼吸!いつから口呼吸になるの?をご覧ください。

舌の位置や飲み込み方(嚥下)は関係しますか?

はい。

舌が低い位置にあると、飲み込むたびに舌で前歯を押しやすく、口が開きやすくなります。

ご家庭では正しい飲み込み方や舌のトレーニング(舌トレ)を取り入れつつ、必要に応じて当院で行う口腔筋機能療法(MFT)でサポートします。

よだれが続くと歯並びや噛み合わせに影響はありますか?

口が開きやすい状態が続くと、前歯で噛みにくい「開咬」などにつながることがあります。

早期に原因(口呼吸・舌位・嚥下)を整えることで、将来の不正咬合リスクを減らせます。

家でできる対策はありますか?

日中は「鼻呼吸・口唇閉鎖」を意識

食事では「前歯でかじる→奥歯でよく噛む→口を閉じて飲み込む」をゆっくり練習(飲み込みのコツ)

寝る前の簡単な舌トレを継続

なお、長期のストローマグ頼りは口腔機能の発達を妨げる場合があります。注意点はストローマグ使用は歯並びに影響する?をご確認ください。

受診の目安は?歯科と耳鼻科、どちらに相談すべき?

次のような場合はご相談ください:

①3歳を過ぎても常に口が開いている/よだれが多い

②飲み込みが苦手でむせやすい

③いびき・鼻づまりが強い。

まずは当院の初診電話カウンセリング(相談→検査→計画→開始)で状況を伺います。

ご予約はこちら。

よだれと「さしすせそ」の発音のしづらさは関係しますか?

関係することがあります。舌の位置や口唇の閉鎖が不安定だと発音に影響します。

背景や対策は「さしすせそ」が言えない?子どもの滑舌悪い問題をご覧ください。

次のステップ:まずはご家庭でチェック → 気になる点があれば初診電話カウンセリングで相談 → 必要に応じて初回来院の検査をご案内。ご予約はこちら。アクセス情報。

よだれが気になる方へ

3歳前後のよだれは「個人差」が大きく、多くは心配不要です。一方で、口が開きがち・口呼吸が続く・皮膚が荒れやすいなどがある場合は、歯並びやお口の機能に影響する前に早めの対策がおすすめです。

- よだれ自体は口腔の自浄・保護に役立つ(メリットあり)

- ただし口呼吸の習慣化は、むし歯・口内乾燥・歯並び悪化のリスク

- 舌・唇・顎の機能トレーニング(MFT)で鼻呼吸への切り替えをサポート

- 必要に応じて小児矯正で噛み合わせや顎の成長を適正化

当院(大田区田園調布のABC Dental 子ども専門 小児歯科・矯正歯科)では、3歳ごろからのMFT(MRC矯正)や小児矯正(装置選択含む)をご家族と相談しながら段階的に進めます。「今は経過観察で十分」という判断になることも珍しくありません。まずはお気軽にご相談ください。

初診予約(フォーム) / アクセス / 小児矯正のご案内

関連ページ: 3〜6歳|幼児の矯正情報 / 筋機能トレーニング(MFT) / 前歯で噛めない(開咬)

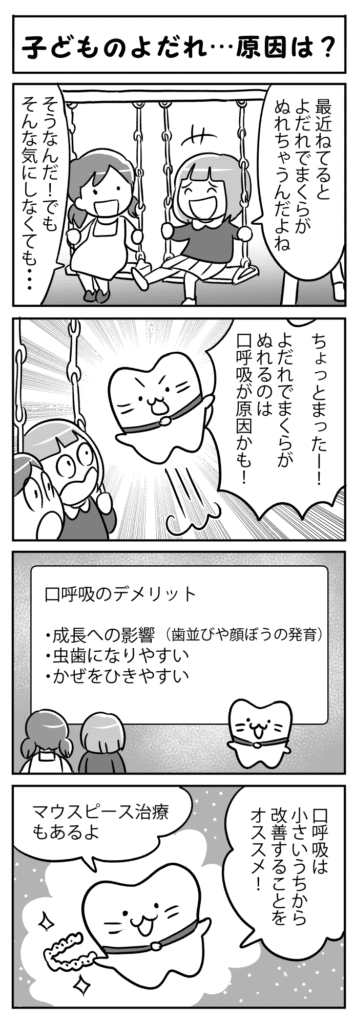

楽しく学ぶ4コマ漫画

本ページの内容は、歯科医師が監修したイラストを用いてわかりやすく解説しています。