子どもの「すきっ歯」は自然に閉じる場合と治療が必要な場合があります。原因(小帯・過剰歯・矮小歯・舌癖など)、年齢別の判断目安、当院の治療オプション、期間・費用・リスクをわかりやすく解説します。

←「田園調布の子ども矯正 ABC Dental」へ戻る

←「小児矯正の全体ガイド」へ

このページで分かること

すきっ歯とは?—用語と年齢による見え方

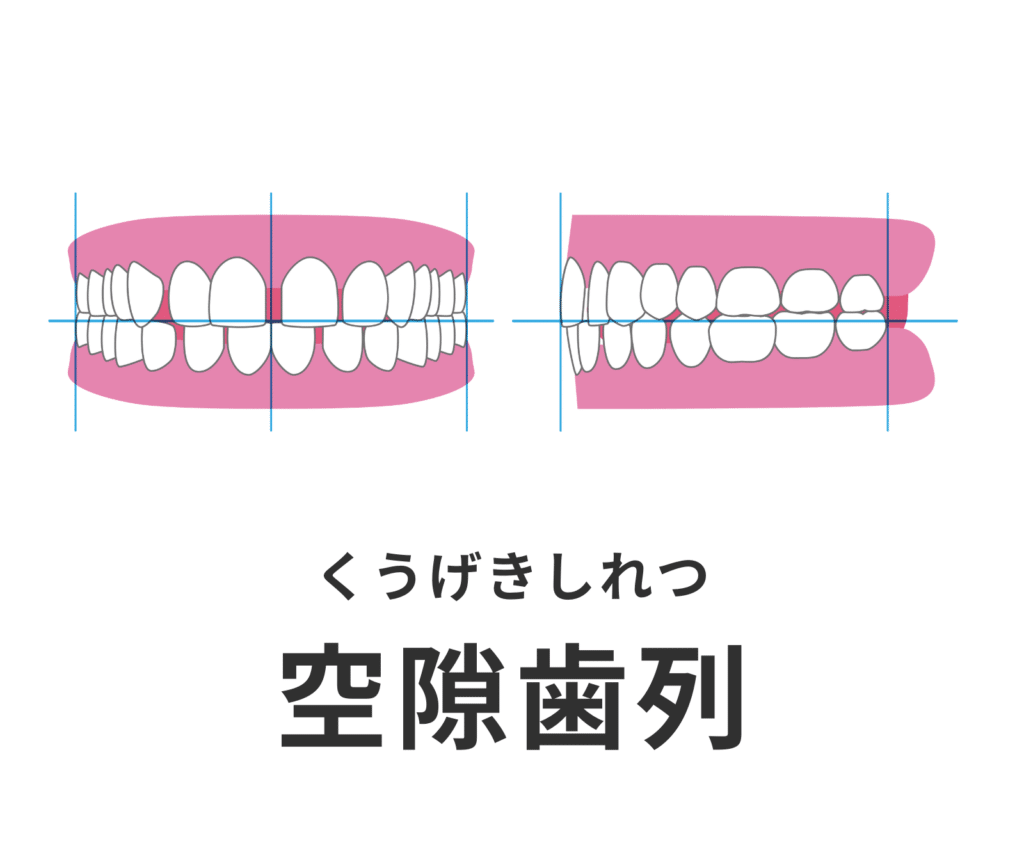

「すきっ歯」は歯と歯の間にすき間(空隙)がある状態で、専門用語では空隙歯列、 前歯の真ん中のすき間は正中離開と呼びます。乳歯期〜交換期には生理的なすき間が 見られることがあり、犬歯が生える頃(目安8〜10歳)に自然に狭まるケースもあります。

一方で、原因が明確(例:正中過剰歯・小帯付着異常・先天欠如・矮小歯・舌癖など)の場合は 経過観察だけでは閉じにくく、治療を組み合わせることがあります。

原因チェック(小帯・過剰歯・欠如・癖 ほか)

- 上唇小帯の低位付着:すき間の間に小帯が入り込むように見えるケース。

- 正中過剰歯(メシオデンス):前歯の間に余分な歯があると閉じません。

- 先天欠如・矮小歯:歯が小さい/本数が少ないための空隙。

- 舌癖・口呼吸・低位舌:舌や唇の習慣がすき間を助長することがあります。

- 歯の捻転・傾斜:歯軸の乱れによる見かけ上の空隙。

- 骨格・歯列弓の大きさの不調和:顎の幅と歯の大きさのバランスの問題。

原因により「経過観察でよい」か「治療が必要か」が変わります。診察と資料採得のうえで個別にご説明します。

自然に閉じる?治療が必要?年齢別の判断目安

経過観察が第一選択になりやすい例

- 交換期の一時的な正中離開で、犬歯萌出が近い。

- 過剰歯などの明確な原因が見当たらない。

- 見た目・機能面の支障が小さく、本人の気持ちも含め様子を見る合意がある。

治療を検討する例

- 過剰歯・欠如・矮小歯・小帯付着異常など原因が明らかな場合。

- 犬歯萌出後もしっかりした正中離開が残る。

- 審美面の希望が強い/発音など機能面の問題がある。

※数値だけで一律に判断はできません。個人差が大きいため、診察・資料採得の結果でご提案します。

今回のテーマは、子供のすきっ歯が気になる保護者様に向けて、歯並びの問題となる原因と対処法について歯科医が解説していきます。ぜひ、参考にしてみてください。

すきっ歯とは?

まず初めに「すきっ歯」とはどんな状態のことをいうのか確認していきましょう。

その名の通り、歯と歯の間に「すき間」がある状態の歯並びのことをいい、正確には「歯間離開(しかんりかい)」や「空隙歯列(くうげきしれつ)」と呼ばれる歯列不正の一つです。

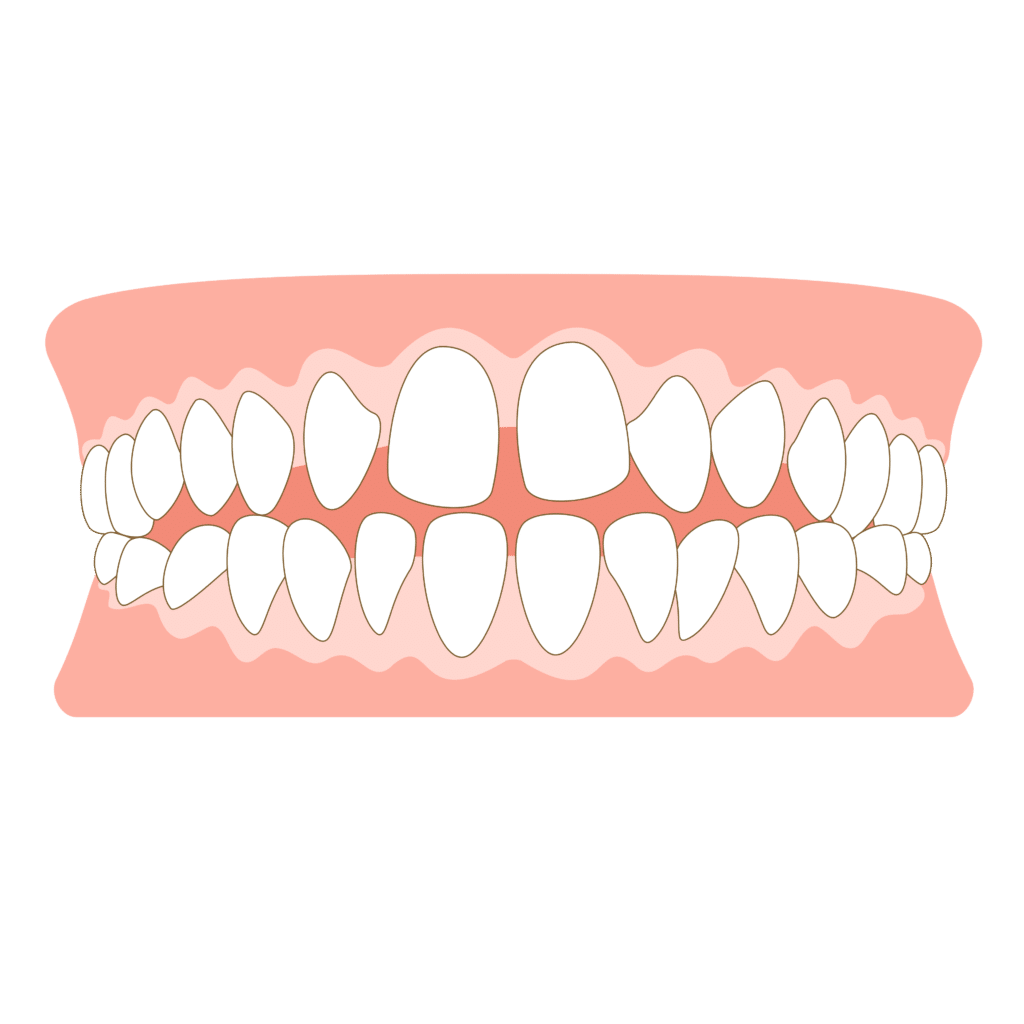

「すきっ歯」には、上の前歯に大きなすき間があるケースだけでなく、パッと見た目には分からない奥歯がすきっ歯になっているケースもあります。

子供のすきっ歯は大丈夫?

子供の前歯がすきっ歯になっていると、見た目が気になるかもしれませんが、結論から申し上げますと、乳歯の時期にすきっ歯の状態でも問題はありません。

実は、乳歯の時期に歯と歯の間にあるスペースは、乳歯よりもサイズが大きく、本数も多い永久歯が正しい位置に生えてくるために大事なスペースになるのです。

そして、子供のすきっ歯は永久歯が生えるために一時的な状態ですから、将来もずっと「すきっ歯の状態」が続くわけではありませんので、過度に心配する必要はありません。

歯と歯の隙間は永久歯が生えてくるために必要なもの

乳歯の時期に歯と歯の間にすき間ができるのは、永久歯に生え変わる時期に歯が正しい位置に生えてくるために必要なスペースが必要になるので、すきっ歯になる方が理想的なのです。

もし、歯と歯の間にすき間がなければ、歯がまっすぐキレイに並ぶことができません。

3人掛けのソファに無理やり5人が座ろうとすると、おしくらまんじゅうの状態となって、ラインからはみ出してしまうのと同じことです。

子供のすきっ歯は一時的に見られるものであって、すき間はキレイな歯並びのために大事なものですから、安心していただいて大丈夫です。

子供のすきっ歯は自然に治るの?

乳歯が生え揃った頃に「すきっ歯」であっても、永久歯に生え変わるにつれて、自然とすき間が目立たなくなりますので、見た目も気にならなくなります。

子供のすきっ歯は成長と共に自然と改善していく場合がほとんどですから、現時点ですきっ歯でも、過度に心配する必要はありません。

子供のすきっ歯はいつまでOK?

子供によって個人差がありますが、一般的には乳歯は1歳~2歳半ごろに生え始めて、2歳半~3歳半頃に乳歯20本が全て生え揃います。

乳歯列期(3歳~6歳頃)は永久歯が生えるための準備期間となり、顎と歯が成長していますので、ほとんどの子供は歯と歯の間にすき間がある「すきっ歯」の状態になります。

乳歯が永久歯に生え変わりが始まるのは一般的に6歳~12歳頃になりますが、その混合歯列期は体の成長が著しく、特に上の前歯がすきっ歯の状態になりやすいです。

子供がすきっ歯じゃないと逆に問題あり?

乳歯時期にすきっ歯になるのは問題はなく、歯と歯のスペースは大事なものだと分かりましたが、逆にすき間が見られない「すきっ歯じゃない」場合は問題になるでしょうか?

永久歯が生え変わる時期にすき間が全くないと、見た目はキレイですが、永久歯が正しい位置に収まるスペースが足りずに、歯と歯がぎゅうぎゅうの状態に生えてきてしまいます。

永久歯が生え揃った頃に、歯並びがガタガタになる(叢生)と呼ばれる不正咬合(歯並びと咬み合わせに問題がある)になる可能性があります。

子供がすきっ歯じゃないと歯並びが悪くなる?

乳歯時期にすきっ歯じゃないと、確実に歯並びが悪くなる、というわけではありません。

歯並びが悪くなる原因は先天的な要因(遺伝や骨格的な問題)のほか、後天的な要因(舌で歯を押し出す癖や口呼吸など)もあるからです。

子供の成長過程では顎や口周りの筋肉が大きく発達していきますので、永久歯が生え揃うまでにお口のトレーニング等を行うことで、歯並び悪化を予防することは十分に可能です。

永久歯が生え変わる頃にすきっ歯の場合はどうする?

乳歯時期のすきっ歯は心配する必要はありませんが、永久歯が変わる頃に「すきっ歯」になったら、どうすればよいでしょうか。

永久歯に生え変わる時期に「すきっ歯」になった場合は、見た目が気になるだけでなく、発音がしにくくなったり、虫歯・歯周病リスクが高くなる可能性が高くなります。

永久歯が生えてきた頃に「すきっ歯」が気になる方は、歯科医院に歯並びの相談されることをおすすめします。

すきっ歯はどんな影響がある?3つのデメリット

子供のすきっ歯は以下のデメリットが挙げられます。

①見た目のコンプレックス

子供のうちは気にならないかもしれませんが、思春期に入ると「すきっ歯」が気になって大きく笑えなくなったり、見た目に自信が持てずに消極的になってしまうかもしれません。

②発音がしにくい

機能面では発音がしにくい、発音が不明瞭になるデメリットがあります。前歯のすき間から空気が漏れて、特にサ行の発音が難しくなり、コミュニケーションに支障をきたします。

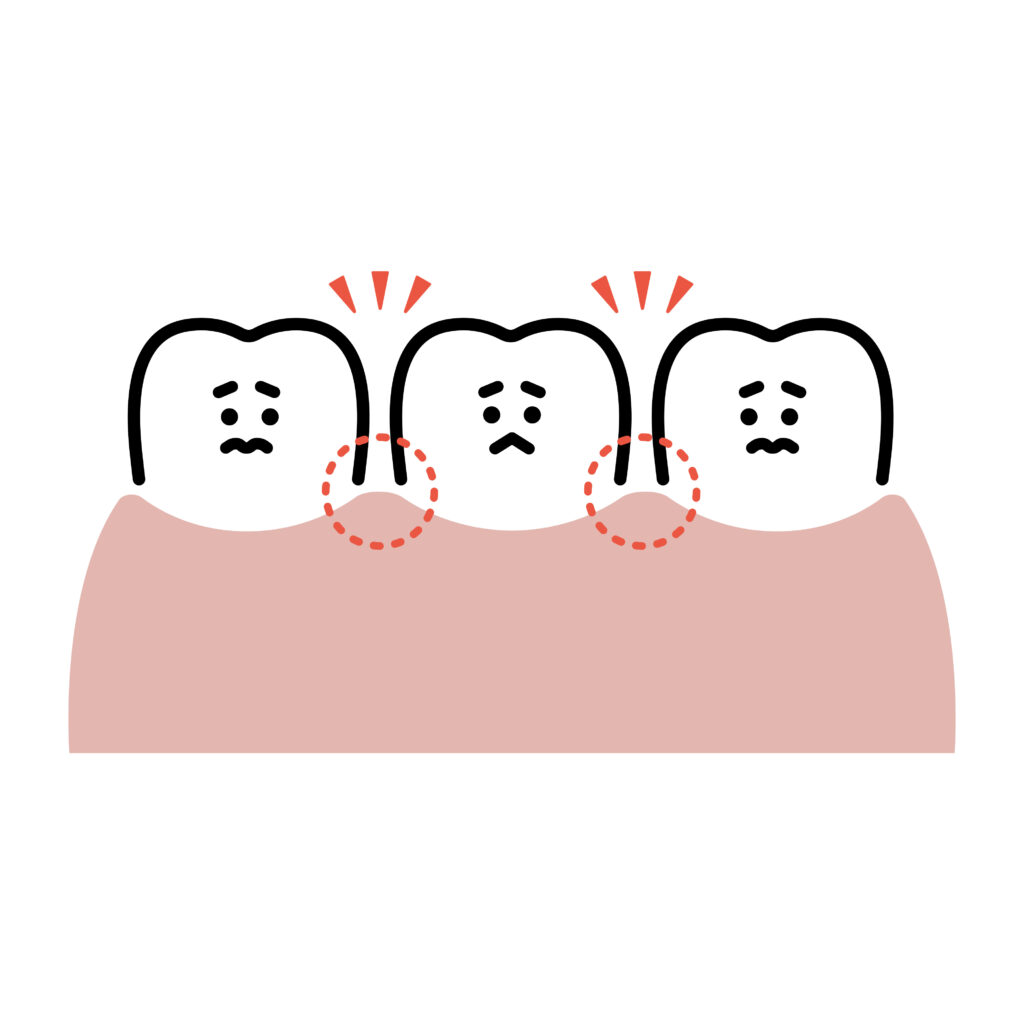

③虫歯・歯周病リスクが高まる

歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなります。ブラッシングや口腔ケアがおろそかになると歯垢(プラーク)が溜まりやすく、虫歯と歯周病のリスクが高くなるので注意が必要です。

子供がすきっ歯になる原因4つ

子供がすきっ歯になってしまうのは、大きく分けると先天的な要因(生まれつきの理由)と後天的な要因(舌の癖や習慣)があり、以下の4つが考えられます。

①生まれつき歯が小さい・歯が少ない(先天的な要因)

生まれつき歯のサイズが小さい(矮小歯)、また永久歯の数が少ない(欠損歯)ケースがあります。この場合、歯と歯の間に余分なスペースが空いて、すきっ歯の原因となります。

また、通常の歯の本数(乳歯20本・永久歯28〜32本)よりも多く生える歯(過剰歯)が顎の骨に埋没しているとすきっ歯になることもあります。

②上唇小帯が長い(先天的な要因)

上唇小帯とは、上唇の内側と歯茎をつなぐ三角形のヒダのことです。赤ちゃんの頃は太くて長いですが、成長と共に自然とヒダが上へ移動して短く小さくなっていきます。

しかし、ヒダが長いままで永久歯の間に入ってしまったり、低い位置にあると、下あごの前歯(乳中切歯)を押して、すきっ歯になることがあります。

③歯と顎の大きさがアンバランス(先天的な要因と後天的な要因)

生まれつき歯が大きく、顎が小さすぎる場合、反対に歯が小さく、顎が大きすぎる場合は、歯と顎の大きさにアンバランスが生じて、歯と歯のあいだに隙間ができやすいです。

歯と顎の大きさのバランスは先天的な要因と後天的な要因があります。骨格や歯の大きさ、形、本数などは遺伝的な要因が大きいですが、上顎の成長ピークは5歳頃になります。

顎が急速に成長しているときに、食べ物をよく噛んだり、咀嚼回数を増やして顎を鍛える必要がありますが、顎に発育不全が見られる場合は、すきっ歯になることがあります。

④舌の癖や指しゃぶりの習慣(後天的な要因)

子供はまだ口周りの筋肉が十分に発達していないため、食べ物や飲み物を飲み込むときに、舌で前歯を押し出してしまう癖が付きやすいです。

また、指しゃぶりの習慣が3歳以降も止められなかったり、口呼吸やお口がポカンと開いている場合、すきっ歯になったり、出っ歯などの歯並びになりやすいので注意が必要です。

子供のすきっ歯を自力で治す方法はある?

子供のすきっ歯が気になって、自分で治す方法はないかな?とネット検索された方もいらっしゃるでしょう。

最近は、ブログや動画などで自力で矯正する様々な方法が紹介されており、輪ゴムを使ったやり方が話題になったこともあります。

しかし、自己流で歯を動かしたり、輪ゴムで動かそうとすると、歯と歯茎を痛めてしまい、歯のトラブルになるので大変危険ですからNGです。

余計にすき間が広がったり、歯茎が感染症になるリスクも高まりますので、自力で治すやり方はおすすめできません。

すきっ歯が気になる方は、まずは歯科矯正の専門医に見てもらい、必要に応じて治療を受けることを検討されるとよいです。

子供の前歯のすきっ歯を矯正する治療とは?

ここからは、子供のすきっ歯を矯正する治療法についてご紹介しましょう。

乳歯の時期は成長の過程で一時的な状態ですから、経過観察となることがほとんどですが、永久歯がすきっ歯の場合は、精密検査の結果を元に原因に合わせた治療が必要です。

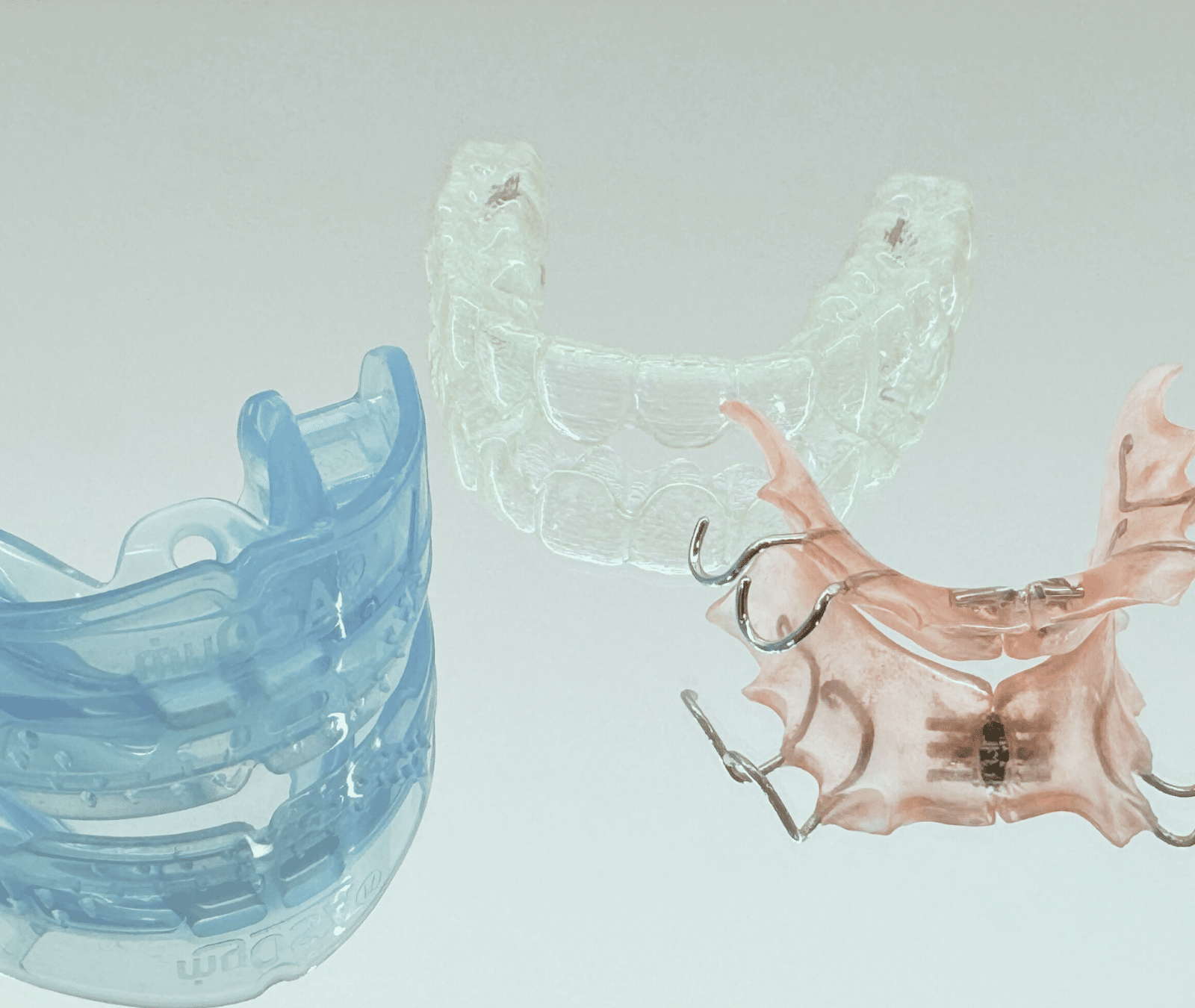

マウスピース矯正

近年の子供用マウスピース矯正は急速に進化しており、付け心地が軽やかでストレスフリーで続けやすい、というメリットがあります。

マウスピース装置には「インビザライン、インビザラインファースト」などがありますが、そのほとんどがお子さまの負担が少ないのが特徴です。

子供のすきっ歯の治療開始時期はいつ?

子供のすきっ歯を矯正するなら、いつぐらいに治療を開始すればよいでしょうか?

▼子供のすきっ歯の治療開始時期

・Ⅰ期治療(7~11歳頃)

インビザライン、インビザラインファーストを使用して歯列を動かし歯と歯の隙間を詰めていきます。

先天的に欠損歯や過剰歯が見られたり、舌や呼吸の癖がある場合には、歯科医院が原因と特定し、永久歯が生え揃った歯並びと咬み合わせを想定しながら、適切な治療法を提案します。

子供のすきっ歯を矯正する治療にかかる費用はどれくらい?

小児矯正は健康保険診療外の治療になりますので、全額負担となり、費用は高額になります。

治療費は歯科医院の料金設定、治療方法、治療期間によって合計の費用は異なります。

当院の料金表

※歯科医師が疾患と判断した場合、症例によっては保険適用となります。

子供のすきっ歯の歯並び相談はABC Dentalへお気軽にご相談ください

お子さまの歯並びが気になる方、すきっ歯を治した方がいいのかな?とご心配な方は、子供専門の小児歯科「ABC Dental」の歯並び相談をお気軽にご利用ください。

当院では、小児矯正を専門とする歯科医がお子さまの歯並びの状態、歯と顎のバランス、お口の使い方、舌や唇癖などがないか等をチェックし、すきっ歯の原因を突き止めます。

顎の発達途中にあるお子様はお口のトレーニングとマウスピース矯正によって舌癖・口唇癖を改善し、顎バランスを整えることで、将来抜歯をする処置をせずに、歯並びを正しく整えることが可能です。

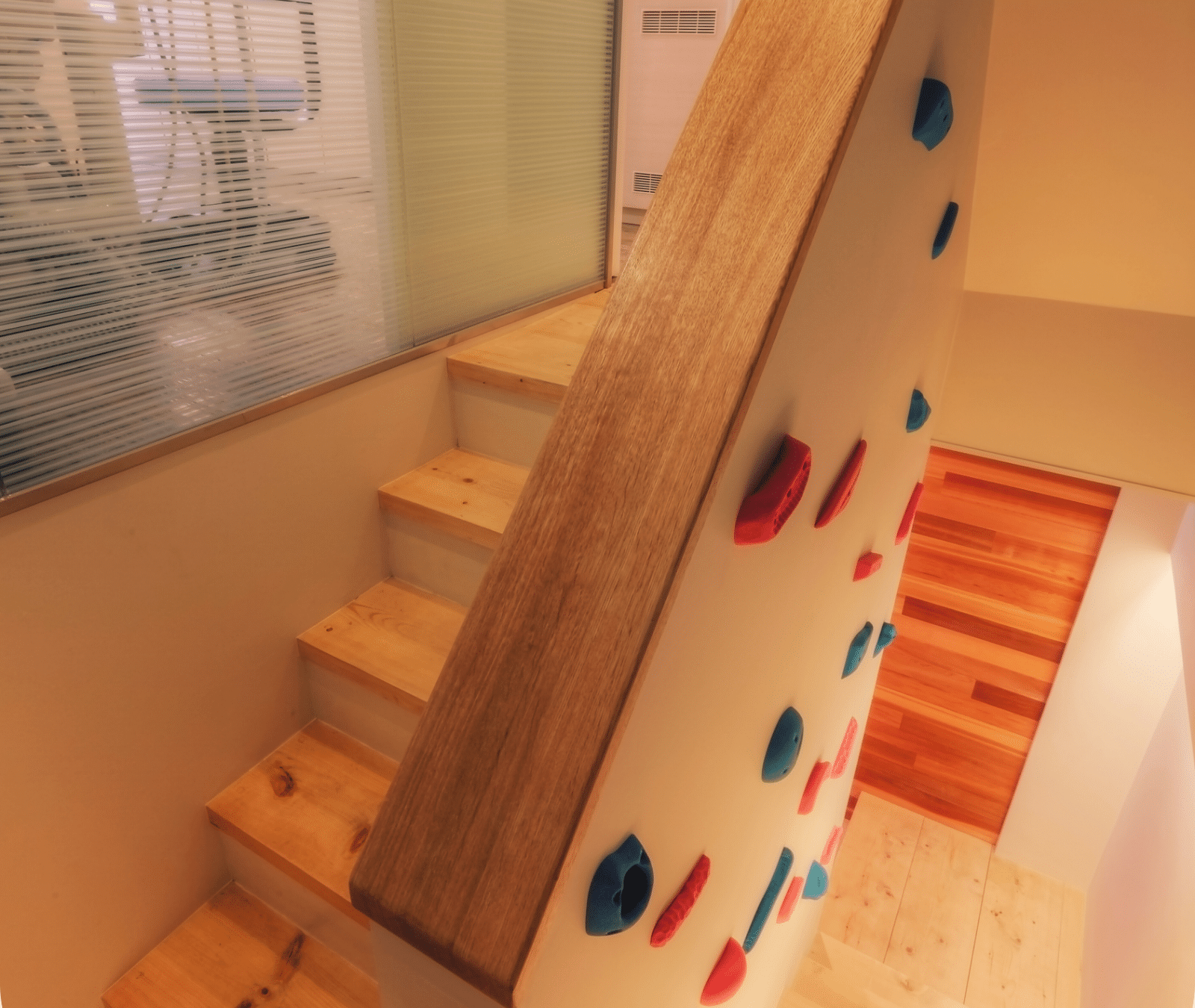

院内の雰囲気は明るく楽しい設備が整っておりますので、ぜひご予約ページからお気軽にご相談いただければと思います。

よくある質問(FAQ)

Q. すきっ歯は自然に閉じますか?

A. 交換期の一時的な正中離開は、犬歯の萌出とともに狭まることがあります。原因の有無と年齢を診て判断します。

Q. 上唇小帯は切った方がいいですか?

A. 絶対に必要というわけではありません。矯正で閉じた後に再発予防として検討するなど、時期と適応を個別に判断します。

Q. すぐ見た目を整えたいのですが?

A. 矯正だけでなく、矮小歯が原因の場合にはレジン等の形態修正を併用する方法もあります。年齢と歯の状態で選択肢が変わります。

Q. 再発はありますか?

A. 原因が残ると再発しやすい傾向があり、原因をしっかり特定しそれに対するアプローチを行います。そして、保定装置とMFTで安定化を図ります。

楽しく学ぶ4コマ漫画

ご予約・アクセス

Web予約に対応。初診の方はまず電話カウンセリングから。予約ページ・地図・アクセスはこちらからご確認いただけます。

料金表

歯並びのお悩みやご希望を丁寧に伺い、最適な治療プランとお見積りをご提示いたします。お気軽にご相談ください。

小児矯正症例のご紹介

当院で行った小児矯正の実例を掲載しています。大田区田園調布の子供専門だからこそ実現できる矯正治療をご覧ください。

矯正装置・治療法

透明マウスピースから拡大装置まで、お子さま一人ひとりの成長に合わせたオーダーメイド治療をご紹介します。

年齢別の歯並びと顎の成長

0〜18歳までそれぞれの成長ステージに合わせた歯並び・顎の発育を解説。大田区の子供矯正専門ならではの視点で最適なケアをご案内。

小児矯正のリスクと注意点

小児矯正に伴う一般的なリスク・副作用等を説明します。適応や副作用には個人差があり、詳細は診察時にもご案内します。

まとめ

今回は子供のすきっ歯の原因や対処法について解説しました。

乳歯時期のすきっ歯は一時的なもので問題ありませんが、永久歯の生え変わる頃に気になった場合は、一度、歯科医院で相談されることをおすすめいたします。