叢生(歯並びのガタガタ)の基礎知識、放置による懸念、受診の目安、症状・年齢に応じた治療の選び方(インビザラインファースト/拡大床/インビザライン/ワイヤー)、期間・費用、よくある質問を小児専門の視点で解説。症例も掲載。

このページで分かること

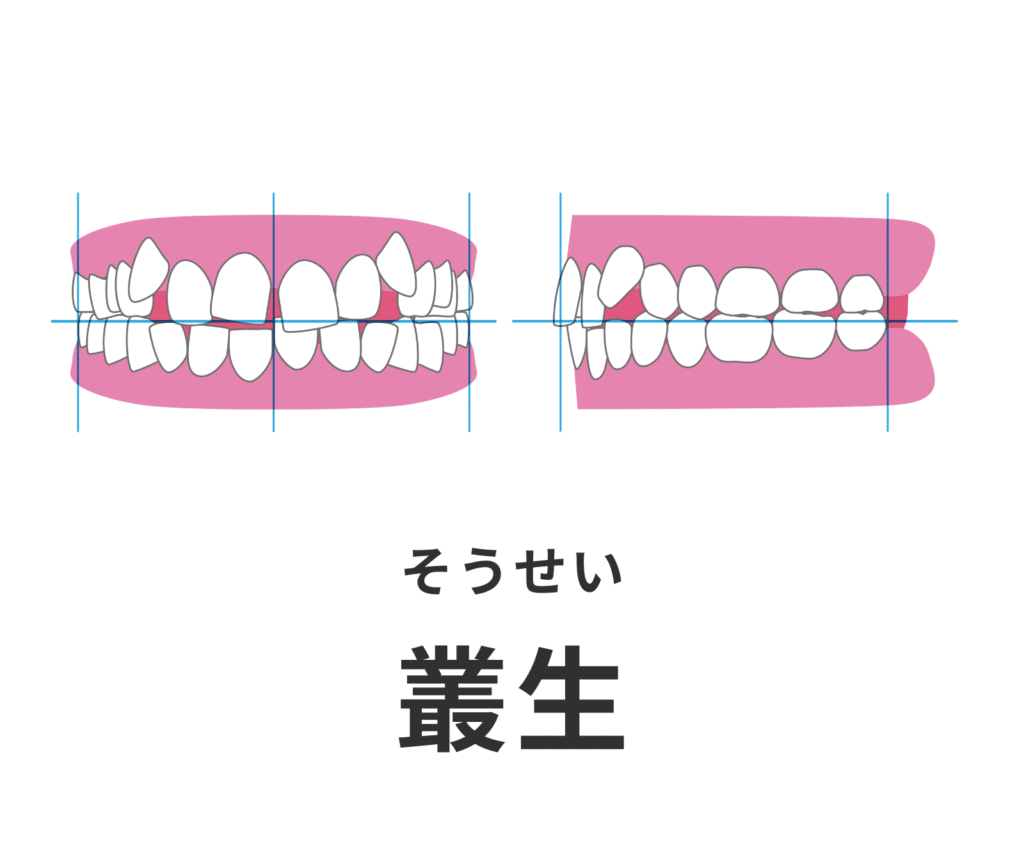

叢生(歯が重なってガタガタ)とは?

叢生は、歯の並ぶスペースが足りず、歯が重なったり捻れて配列される状態です。見た目だけでなく、清掃のしにくさや噛み合わせの不均衡につながることがあります。原因や程度はお子さまごとに異なるため、最適な方法は診察・資料採得(3Dスキャン)のうえで個別に検討します。

主な原因(歯・顎・習癖・生え替わり)

- 歯の大きさ/顎の大きさの不調和(歯が大きい、顎が小さい など)

- 早期に乳歯を失う/萌出スペースが確保できない

- 生え替わりのタイミングのズレ(位置異常・過剰歯 等)

- 口腔習癖(口呼吸・頬舌圧のアンバランス・指しゃぶり 等)

- 遺伝的要因(家族に叢生傾向がある など)

放置した場合に起こり得ること

- 清掃性の低下:歯ブラシが届きにくく、虫歯・歯肉炎のリスクが上がることがある

- 咬耗や偏った咀嚼:噛み合わせのバランスが崩れやすい

- 発音・見た目への影響:個人差あり

上記は可能性であり、必ず生じる訳ではありません。気になる兆候があれば、早めのご相談をおすすめします。

受診の目安とセルフチェック

- 前歯・犬歯が大きく重なっている、あるいは歯が捻じれている

- 仕上げ磨きの際に歯間にブラシが入りにくい

- 家族に叢生傾向がある

年齢の目安はお口の状態で変わります。参考:

年齢:6〜12歳 / 年齢:12〜15歳

治療の選び方(軽度・中等度・重度の考え方)

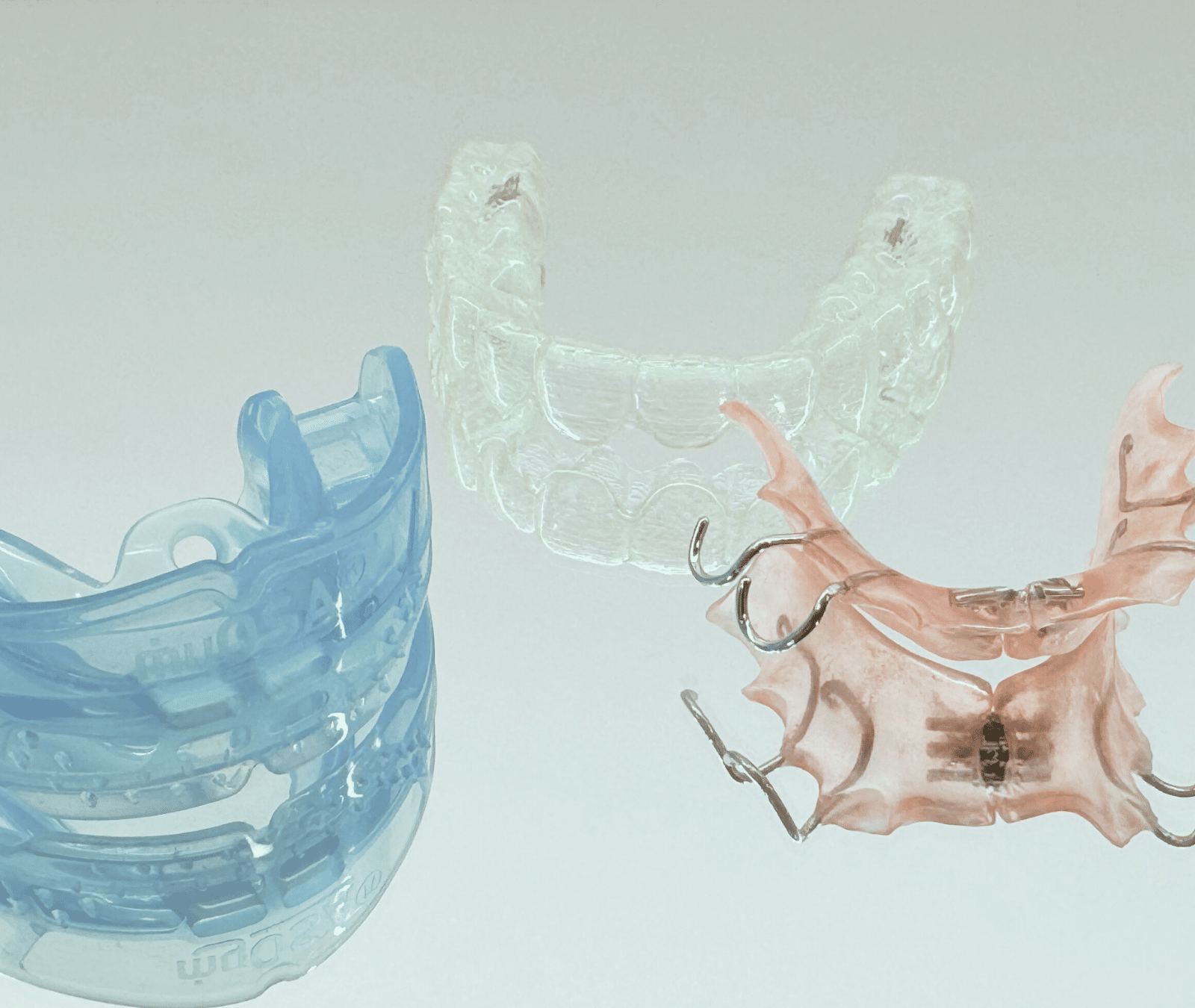

叢生の状況に応じて、取り外し式/固定式/トレーニングなどを使い分けます。ここでは一般的な考え方の一例をご紹介します(最適解は診察で個別に判断)。

| 叢生の傾向 | 考え方(例) | 関連ページ |

|---|---|---|

| 軽度〜中等度(スペース不足が中心) | 歯列幅の改善や配列、必要に応じ軽微なディスキング(IPR)を検討 | インビザライン・ファースト(早期)/ インビザライン(小児後期〜中高生) |

| 歯列幅の不足(上顎の幅が狭い 等) | 幅の改善と配列の両立を段階的に | 拡大床(床矯正) |

| ねじれ・段差が大きい/噛み合わせのコントロール重視 | 固定装置でのコントロールを含め比較検討 | ワイヤー矯正/ インビザライン・ファースト(早期)/ インビザライン(小児後期〜中高生) |

| 習癖の関与(口呼吸・舌・頬圧) | 装置と合わせて機能訓練を併用 | 筋機能トレーニング(MFT) |

それぞれのメリット・留意点をご説明し、ご家庭での管理が現実的な方法を一緒に選びます。

乳歯の間にすき間がない場合、乳歯が抜けた後に永久歯がきれいに生えるスペースが足りず、ボコボコになって生えてくるケースがあります。

ここからは、乳歯が抜けて永久歯がデコボコになって生えてくる原因と対処法について解説していきます

お子様の乳歯が抜けた頃に、「大人の歯がボコボコになって生えてきた」、「永久歯の歯並びがガタガタしてる…」と気になっていませんか?

乳歯の間にすき間がない場合、乳歯が抜けた後に永久歯がきれいに生えるスペースが足りず、ボコボコになって生えてくるケースがあります。

ご質問:乳歯が抜けて大人の歯がデコボコになって生えてきたけど大丈夫?

ご質問をいただきました。

ご質問者様:8歳の娘さんのお母様

子供の歯の生え変わり時期の歯並びについて質問です。

8歳の娘の永久歯が生えてきましたが、下の前歯が斜めに生えてきて、歯と歯が重なっている状態です。このまま放置すると、大人になった時に歯並びが悪くなりますか?

これから生えてくる永久歯もガタガタになってしまうのを予防したいのですが、何か対処法はありますでしょうか?

ご回答お待ちしています。

回答:叢生と呼ばれる不正咬合の症状です

質問に回答します。

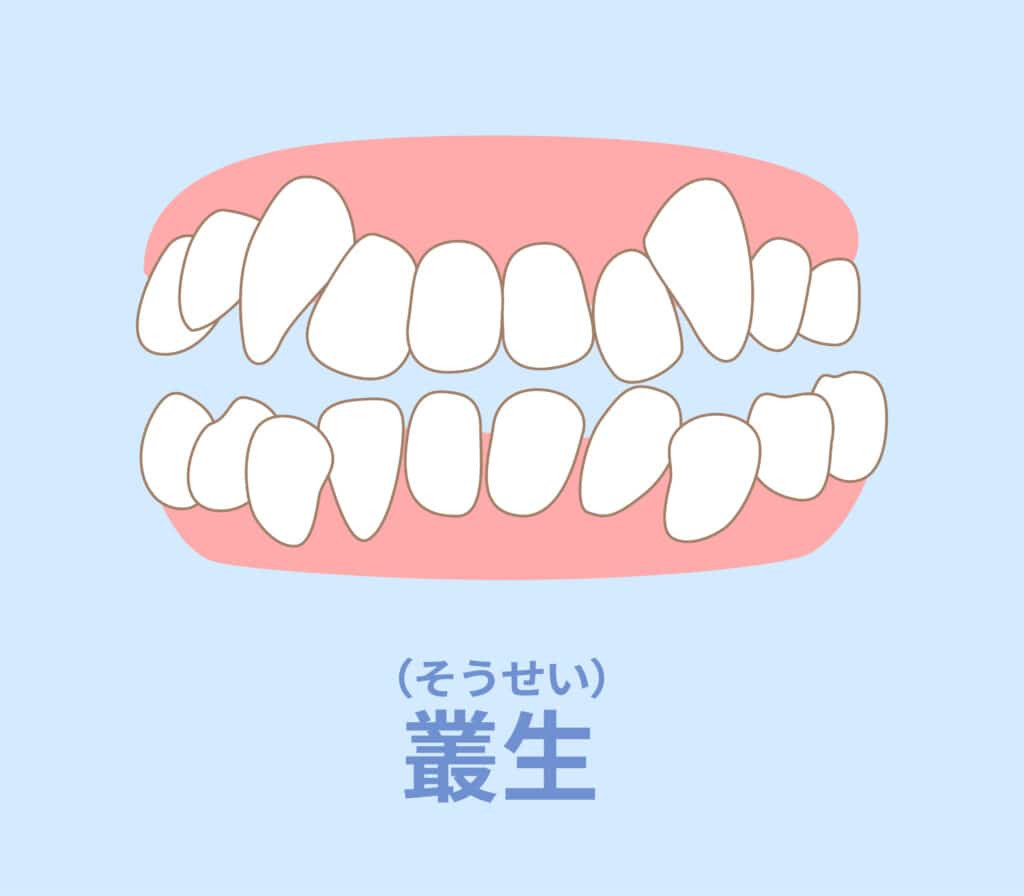

歯がボコボコになっている状態、歯並びがガタガタになっている状態は「叢生(そうせい)」、別名「乱杭歯(らんぐいば)」と呼ばれる不正咬合の症状です。

「叢生(そうせい)」は歯と歯が重なり合って生えてきて、歯と歯の間にほとんど隙間がなく、歯がデコボコの状態で並んでいるのが特徴です。

「乳歯の時はきれいな歯並びだったのに、永久歯が生えてきたらボコボコになってショックです…」と当院にご相談に来られる親御様も少なくありません。

乳歯の時は問題がなかったのに永久歯がボコボコに生えてくる原因は、基本的に永久歯は乳歯よりもサイズが一回り大きいため、スペースが足りないと歯が重なり合ってしまうからです。

乳歯の段階で歯と歯の間に隙間がないお子様や乳歯が重なり合って生えている場合は、永久歯が生えてきたときにスペースが足りず、デコボコになりやすいため注意が必要です。

叢生を予防する方法としては、歯並びが悪くなる日常の癖を改善すると同時に、お子様の顎の成長が止まる前に歯科医院に相談し、歯列矯正治療をご検討されるとよいでしょう。

子供の叢生(そうせい)とは?

「叢生(そうせい)」・「乱ぐい歯」とは歯がデコボコになって生えてきて、歯並びがガタガタの状態になる不正咬合の症状です。隣り合う歯と歯が隙間なく並んでいるのが特徴です。

「叢生(そうせい)」は子供の歯並び相談の中で最も多い症状の一つであり、特に乳歯から永久歯に生え変わる時期によく見られる症状になります。

子供の叢生の場合、下の前歯が斜めに生えてきて、歯と歯が重なったり、前歯が重なって生えてくるケースが多いです。

八重歯も叢生なの?

「八重歯(やえば)」とは本来の歯並びよりも外にはみ出して生えてきて、他の歯と重なり合っている歯のことです。八重歯も叢生の症状の一つです。

八重歯は永久歯の中でも最後の方に生えてくる歯ですが、他の歯に既にスペースを取られているとまっすぐ生えることができず、外側に押し出されて生えてきてしまいます。

八重歯は犬歯(糸切り歯)とも呼ばれ、根が頑丈なので糸を切ったり、食べ物を噛み切ったりすり潰す働きを担っていますが、八重歯になって生えてくると機能が上手く働きません。

八重歯がある状態では歯のバランスが崩れて、十分に機能を果たすことができないため、奥歯に負担をかけてしまい、奥歯の歯が弱くなりやすいため早めの治療が推奨されます。

乳歯が抜けて永久歯がガタガタになるのはなぜ?

乳歯はきれいに並んでいたのに、永久歯がデコボコに生えてくるのは不思議な気がしますが、現代の子供たちは顎骨が小さくなってきているのが一因と考えられます。

現代の子供たちは昔の子供たちと比べて、柔らかい食べ物を食べる機会が多く、食生活の変化によって、顎骨や顔の骨が小さくなっている傾向にあります。

また、先ほども述べたように永久歯のサイズは乳歯よりも1.5倍くらい大きいので、小さい顎に対して大きな歯が収まらず、歯が重なり合って生えてきて、ガタガタの歯並びになるのです。

乳歯の時はきれいな歯並びだったお子様も、小さい顎に大きな歯が生えるスペースが足りない場合、内側からねじれて生えてきて、ボコボコの歯並びになってしまうことがあります。

よく「乳歯の歯と歯の間に隙間が大きいのですが…」と相談される親御様がいらっしゃいますが、乳歯は隙間が全くないよりも、隙間が空いていた方がちょうどよいといえます。

子供が叢生になる5つの原因

子供が叢生になる主な原因は以下の5つが挙げられます。

▽子供の歯が叢生・ガタガタになる原因

①遺伝・発育不全により顎骨が小さい

②顎骨に対して、永久歯が大きい

③虫歯など早い段階で乳歯を失った

④指しゃぶりや爪噛み、口呼吸といった習慣

⑤生まれつき歯の本数が多い

最近の子供たちは生まれつき小さい顎に対して歯のサイズが大きいことが多く、歯が生える十分なスペースがないため、歯が重なり合って生えてきてしまうケースがみられます。

また、乳幼児期によく噛まずに食べたり、舌をしっかり動かして飲んだり食べたりできないと、顎骨が十分に発達せず、叢生になりやすいと言われています。

幼少期に指しゃぶりの癖がなかなか抜けなかったり、お口がポカンと開いたままになって口呼吸が習慣になっているお子様も歯列が乱れてしまうため、早めに改善が必要です。

▽歯並びが悪くなる子供のクセ7選は以下の記事をご覧ください。

子供が叢生にならないための予防法

子供の叢生は最もよくある不正咬合の症状ですが、大人になってから歯並びがガタガタにならないために何か予防策はあるでしょうか?

子供の歯並び悪化を予防するには、まずは歯並びが悪くなる日常の習慣や癖を改善することが大切です。

例えば、前歯を舌で押し出す癖や舌の位置が正常な場所よりもズレている場合、歯並びがガタガタになる原因となるので、子供のうちに治しておく必要があります。

そして、子供の顎の成長が止まる前に、小学低学年頃までに小児矯正治療を受けることで歯並びがきれいに並ぶ土台作りができますので、成人したときにお口元の印象が良くなります。

小児矯正は顎を広げて歯のデコボコの度合が改善されますので、将来本格的に矯正が必要になった時に抜歯するリスクが減り、治療期間が短くなるメリットがあるのです。

▽歯並び悪化を予防する5つの対策法はコチラの記事をどうぞ

子供の歯のガタガタを放置するリスク

子供の永久歯がガタガタになって生えてきても、「矯正治療は大人になってからでも遅くないでしょう」とお考えの親御様もいらっしゃると思います。

実際、子供の叢生は見た目だけの問題だけでなく、口腔内環境が悪化しやすく、お口や体に様々な悪影響を及ぼす可能性がありますので、子供のうちに治療しておくことが大切です。

▽子供の歯のガタガタを放置するリスク

・歯みがきがしにくい

・デンタルフロスを使わないと汚れが取れない(歯が重なり合っているため)

・むし歯や歯肉炎になりやすくなる

・咬み合わせの不調

・食べ物をきちんと咀嚼、飲み込みができない

・発音が不明瞭になる

・歯が削れて変形してしまう

・成人矯正する時に抜歯が必要

歯がガタガタした状態ではしっかり咬み合わない部分があり、食べ物の咀嚼が上手くできずに顎骨への負担が大きくなりますので、長期的にみてもお口と体の健康リスクがあります。

永久歯が生え揃ってから矯正をすることも可能ですが、大人になると顎の成長が止まっていますので、必要なスペースを確保するために歯を抜く可能性が高いです。

まだ顎骨が柔らかい幼少期に小児矯正治療を受けることで、歯を抜かずに歯並びを改善できる可能性が高く、さらに治療期間が短くなるメリットがあります。

子供の叢生(八重歯)の治療法

子供の永久歯がガタガタに生えてきた場合、歯を動かして歯並びを整える治療法で改善するのではなく、顎を広げる治療によって歯並びがきれいになる土台を作ることが多いです。

歯や顎の骨の状態はお子様一人ひとり異なるため、まずは歯科医院に歯並びを相談したうえで適切な治療法を選択されることをおすすめします。

床矯正(しょうきょうせい)

取り外しのできるプレート型の矯正装置をお口にはめて、顎骨の成長を促進させてコントロールし、顎の幅を広げたり、乳歯が抜けた後のスペースを確保していきます。

例えば、上の顎の幅が狭い場合、歯がきれいに並ぶためのスペースが不足して叢生や八重歯になりやすいため、顎の成長時期に床矯正装置を使って、骨の横幅を広げていきます。

床矯正は主に顎の骨の発育が活発な4~12歳くらいの子供に適した治療法となっており、顎骨を効率よく拡大する効果が期待できます。

筋機能訓練療法(MFT)

「筋機能訓練療法(MFT)」とは舌や唇、お口と顔周りの筋肉バランスを整えて、口腔周囲筋の機能を改善するために行うトレーニングです。

歯並びがガタガタになったり、咬み合わせが悪くなる原因は遺伝や生まれつきだけでなく、幼少期の生活習慣や日常の癖も大きな影響を及ぼしています。

「筋機能訓練療法(MFT)」では口周りの筋肉を強化して、舌の位置を正しい場所に改善したり、口呼吸から鼻呼吸になるように訓練し、将来的にきれいな歯列になるよう誘導します。

▽「筋機能訓練療法(MFT)」について詳しくはコチラをご覧ください

子供の叢生(八重歯)の治療開始は?

お子様に叢生(八重歯)の症状がみられる場合、乳歯が永久歯に生え変わる6歳頃~9歳頃の混合歯列期に行うことが推奨されます。叢生の治療期間の目安は2〜3年です。

早い時期に矯正治療をすることで顎骨が広がる時期も早くなり、歯並びがきれいになる治療結果を得られたり、大人になっても歯を抜かずに矯正できる可能性が高くなります。

小児矯正では多くの場合、取り外し可能な矯正装置を使用しますので、お子さま本人が装置を付けたり外したりする必要があります。

混合歯列期に生えている永久歯はまだ大人の歯として完成してないため、きちんと歯のケアをして管理をしなければ虫歯になりやすいので注意が必要です。

お子様が適切なタイミングで矯正治療を開始できるように、歯のガタガタが気になったら、歯科医院に診断・相談されることをおすすめします。

治療の流れ(相談→検査→計画→装置)

- 初診相談:まずは電話カウンセリングでお悩み・ご希望を伺います。

- 資料採得・診断:写真・3Dスキャンなどで撮影・記録し、咬合関係と成長段階を評価。

- 計画説明:装置の種類、装着時間、通院頻度、費用とリスクを個別にご説明。

- 初回装置型取り:初回の装置作成のための型取りを行います。

- 装置装着・使用指導:装着練習、清掃・保管の確認。

- 定期通院:およそ4〜8週ごと(個人差あり)。経過に応じて調整します。

学校生活との両立(清掃・装着時間・部活)

- 授業・行事・部活は概ね通常どおり参加可能。活動内容に応じて外す/付けるの運用を工夫。

- 食事中は原則外し、食後に清掃→再装着を習慣化(取り外し式の場合)。

費用・期間の目安

治療内容によって異なります。標準的な費用の目安は 費用ページ にまとめています(医療費控除の考え方も掲載)。

期間は1年〜2年超など個人差があります。診断時に目安をご説明します。

起こり得るリスク・副作用

装着初期の違和感・疼痛、装置の破損・紛失、清掃不良に伴う虫歯・歯肉炎、計画どおりに進まない可能性などが挙げられます。詳細は 小児矯正のリスク・副作用と注意点 をご確認ください。

関連症例

叢生(歯のガタガタ・デコボコ)で実際に行った治療例です。年齢や装置が近い症例を厳選しています。

- 叢生(デコボコ)の症例|6歳10ヶ月開始|拡大床(床矯正)+筋機能療法(MFT)

- 叢生(デコボコ)の症例|7歳1ヶ月開始|インビザライン+筋機能療法(MFT)

- 叢生(デコボコ)の症例|7歳9ヶ月開始|拡大床(床矯正)+インビザライン

併発しやすい咬合タイプの症例

※各症例ページから、使用装置・開始年齢・関連症状へもリンクしています。

よくある質問(FAQ)

叢生の治療は、何歳ごろから始めるのが最適ですか?

永久歯が生えそろう前は顎の成長を活かしやすく、3〜6歳や6〜8歳までの開始が一般的です。

年齢と歯の交換状況により装置や進め方が変わるため、まずは初診電話カウンセリングで最適な時期をご案内します。

乳歯が抜けたらデコボコは自然に揃いますか?

自然に揃うケースは一部で、顎が小さい・歯が大きい・口呼吸や舌癖などの要因があると改善しにくいことがあります。

叢生にはインビザラインとワイヤー、どちらが向いていますか?

程度や原因により選択が変わります。透明な装置で着脱式の装置をご希望ならインビザライン、固定式装置をご希望の場合はワイヤー矯正を提案することがあります。

違いは「インビザラインとワイヤー矯正 9つの違い」で比較できます。

拡大床(床矯正)は顔が大きくなる・顔つきが変わるって本当?

顔貌に関わる骨と、歯列の土台となっている骨は別であるため、基本的に拡大床(床矯正)で顔が大きくなる。顔つきが変わるということはありません。

詳しくは「拡大床を使うと顔が大きくなる?顔つきは変わるの?」と、装置の仕組み解説拡大床(床矯正)をご覧ください。

痛みはどのくらい続きますか?

新しい装置やアライナーに慣れる数日間に違和感や軽い痛みが出ることがあります。

多くは一過性で、対処のコツは「子どもの矯正は痛いの?痛みが出やすい3パターンと対処法」で解説しています。

治療期間と通院頻度の目安は?

症状や装置により異なりますが、一般には1〜2年、通院は4〜8週ごとが目安です(個人差あり)。

当院の進め方は初診の流れで詳しくご紹介しています。

前歯に一時的な“すきっ歯”ができることはありますか?

歯を並べる途中で一時的な隙間ができることがあります。治療上の現象で、多くは計画内で解消されます。背景は「前歯がすきっ歯に!隙間ができる理由」や症状ページすきっ歯(空隙歯列)とは?をご参照ください。

費用はどのくらいかかりますか?

症状や装置により費用は異なります。目安は料金プランをご覧ください。お支払い方法もあわせてご説明します。

どのエリアから通院しやすいですか?

当院は田園調布駅から徒歩圏で、自由が丘・雪が谷大塚・武蔵小杉からも通院しやすい立地です。詳しくはアクセスをご確認ください。

まずはお電話での初診カウンセリングから:ページ下のボタン、または初診の流れをご覧いただき、予約フォームよりご希望日時をご送信ください。

ご予約・アクセス

Web予約に対応。初診の方はまず電話カウンセリングから。予約ページ・地図・アクセスはこちらからご確認いただけます。

料金表

歯並びのお悩みやご希望を丁寧に伺い、最適な治療プランとお見積りをご提示いたします。お気軽にご相談ください。

小児矯正症例のご紹介

当院で行った小児矯正の実例を掲載しています。大田区田園調布の子供専門だからこそ実現できる矯正治療をご覧ください。

矯正装置・治療法

透明マウスピースから拡大装置まで、お子さま一人ひとりの成長に合わせたオーダーメイド治療をご紹介します。

年齢別の歯並びと顎の成長

0〜18歳までそれぞれの成長ステージに合わせた歯並び・顎の発育を解説。大田区の子供矯正専門ならではの視点で最適なケアをご案内。

小児矯正のリスクと注意点

小児矯正に伴う一般的なリスク・副作用等を説明します。適応や副作用には個人差があり、詳細は診察時にもご案内します。