交叉咬合(こうさこうごう」は大人になった時に、顎や顔が変形したり、顎関節症になってしまうリスクがあるからです。子供が交叉咬合(クロスバイト)になる3つの原因と治療法について解説します。

歯並びと噛み合わせの状態が良くない状態は「不正咬合(ふせいこうごう)」といいます。

子供が何かしらの不正咬合になる可能性は50%となっており、年々その割合は高くなっています。

不正咬合の中でも、上下の咬み合わせがどこかで一部反対になっている状態の「交叉咬合(こうさこうごう)」が見られる場合は要注意!

大人になった時に、顎や顔が変形したり、顎関節症になってしまうリスクがあるからです。

←「小児矯正の総合案内」へ戻る

この記事では、子供が交叉咬合(クロスバイト)になる3つの原因と治療法について解説します。

▽先読み!この記事で分かること

・子供の交叉咬合は機能面でのリスクが高い

・子供が交叉咬合になる3つの原因

・子供の交叉咬合は早期治療が大切

・交叉咬合の治療法について

ご質問:交叉咬合はなぜ早期治療した方がいいのですか?

ご質問をいただきました。

ご質問者様:7歳の娘さんのお母様

娘が食事中、噛みにくい感じがするので、気になって歯科医院に診てもらったら、「交叉咬合」と診断されました。

交叉咬合の症状は大人になった時に顎の骨が変形したり、歯が折れやすいと聞いて少し不安です。

一見、歯並びが悪いだけに見えますが、そのまま放置するのは良くないですか?

なるべく早めに矯正治療をした方が良いとアドバイスを受けましたが、その理由を知りたいです。

よろしくお願いします。

回答:将来的に機能面でのリスクが高くなるため放置はNG!

質問に回答します。

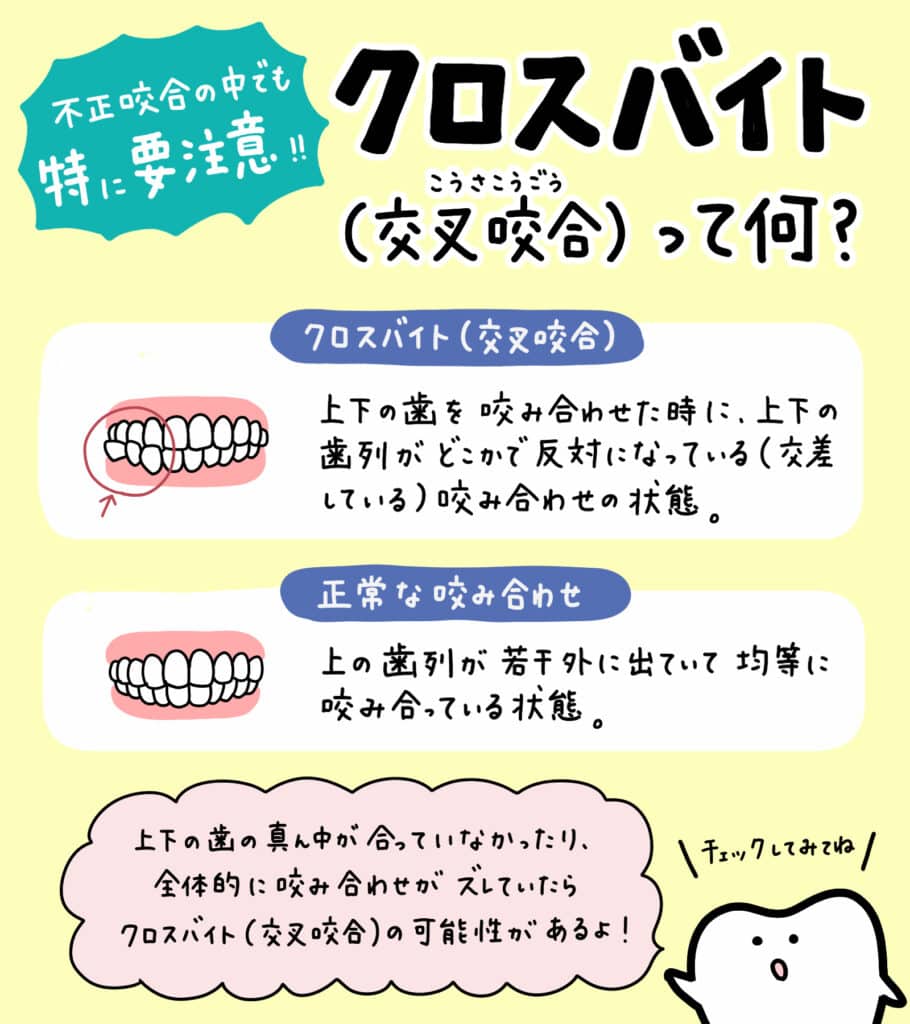

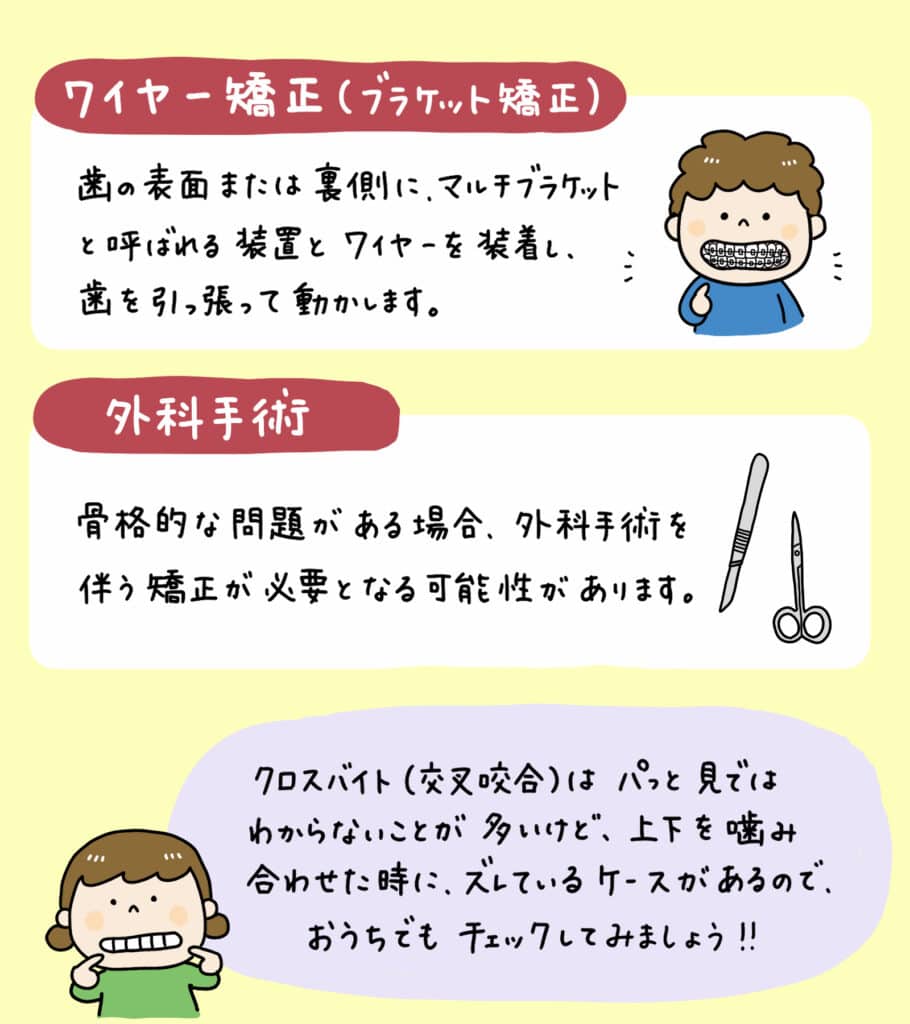

正常な咬み合わせは、上顎が下顎を覆うように、上の歯列全体が下の歯列よりも若干外に出ていて均等に咬み合っています。

「交叉咬合(こうさこうごう)」とは、上下の歯を噛み合わせた時に、上下の歯列がどこかで反対になっている(交差している)咬み合わせの状態です。

歯列がたった1本でも咬み合わせが反対になっている場合、下顎が通常よりも誤った方向で成長してしまうことがあります。

交叉咬合は反対咬合(受け口)や叢生(ガタガタの歯並び)などの症状が同時に見られるケースもあり、治療が複雑になる可能もあります。

将来、顎関節症の症状が見られた場合は、外科手術が必要になる可能性があるため、子供のうちに治療しておくことが望ましいです。

そのため、交叉咬合の症状はなるべく乳歯列期から早期治療を開始されると良いでしょう。

交叉咬合( こうさこうごう)・クロスバイトの症状とは?

交叉咬合( こうさこうごう)は上下の歯を咬み合わせ時に、上下の歯列がどこか一部が交叉している状態のことをいいます。

交差咬合・クロスバイト・シザースバイト(鋏状咬合)とも呼ばれる不正咬合の症状です。

人間の顎は喋ったり食べたりする時に、単純に上下に運動を繰り返しているだけに見えるかもしれません。

しかし実際には、人の顎は非常に複雑な噛み合わせの運動をしており、口周りの機能全体に影響を与えています。

例えば、歯車の歯がそれぞれしっかりと嚙み合っていれば、問題なく動き続けますよね。

もし、歯車の歯が一部曲がっていた場合、しっかり噛み合わず、いずれ機械は壊れてしまいます。

歯車が曲がっている機械と同様に、上下顎の歯列が悪くなっている場合、結果としてダメージが大きくなるというわけです。

特に奥歯(臼歯部)へ過度な負担がかかり、将来、歯を失ったり、神経が死んでしまうことも。

そのため、不正咬合の中でも、子供の交叉咬合の症状は早めの矯正治療が推奨されています。

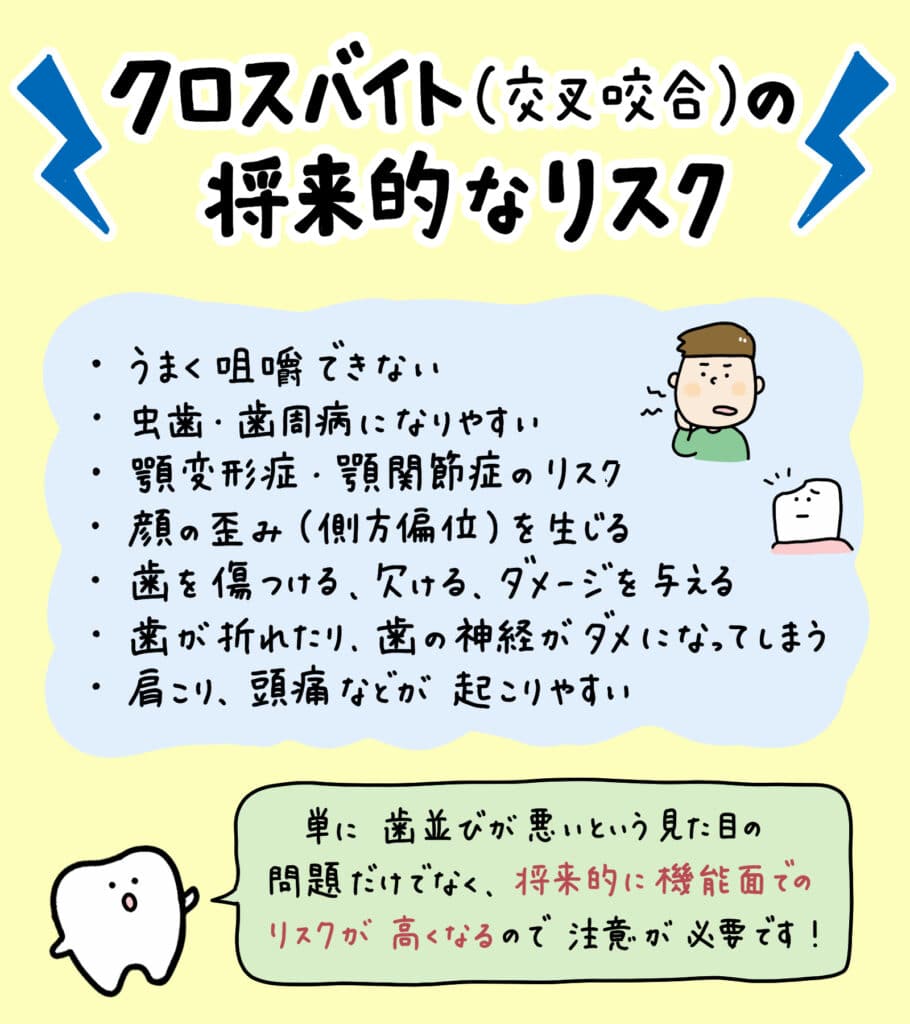

子供の交叉咬合の将来的なリスクとは?

交叉咬合は大人になった時に、以下のような症状が深刻化する可能性があるため注意が必要です。

▽交叉咬合によって起こり得るリスク

・うまく咀嚼できない

・虫歯・歯周病になりやすい

・顎変形症、顎関節症のリスク

・顔の歪み(側方偏位)を生じる

・歯を傷つける、欠ける、ダメージを与える

・歯が折れたり、歯の神経がダメになってしまう

・肩こり、頭痛などが起こりやすい

お子様に交叉咬合の症状がある場合、単に歯並びが悪いという見た目だけの問題だけでなく、将来的に機能面でのリスクが高くなるのです。

歯が交叉していることで顎がズレたまま変形すると、顎や顔が歪んでしまうことも起こり得ます。

子供が交叉咬合(クロスバイト)になる3つの原因

ここからは、なぜ子供が交叉咬合(クロスバイト)になるのか、3つの原因をチェックします。

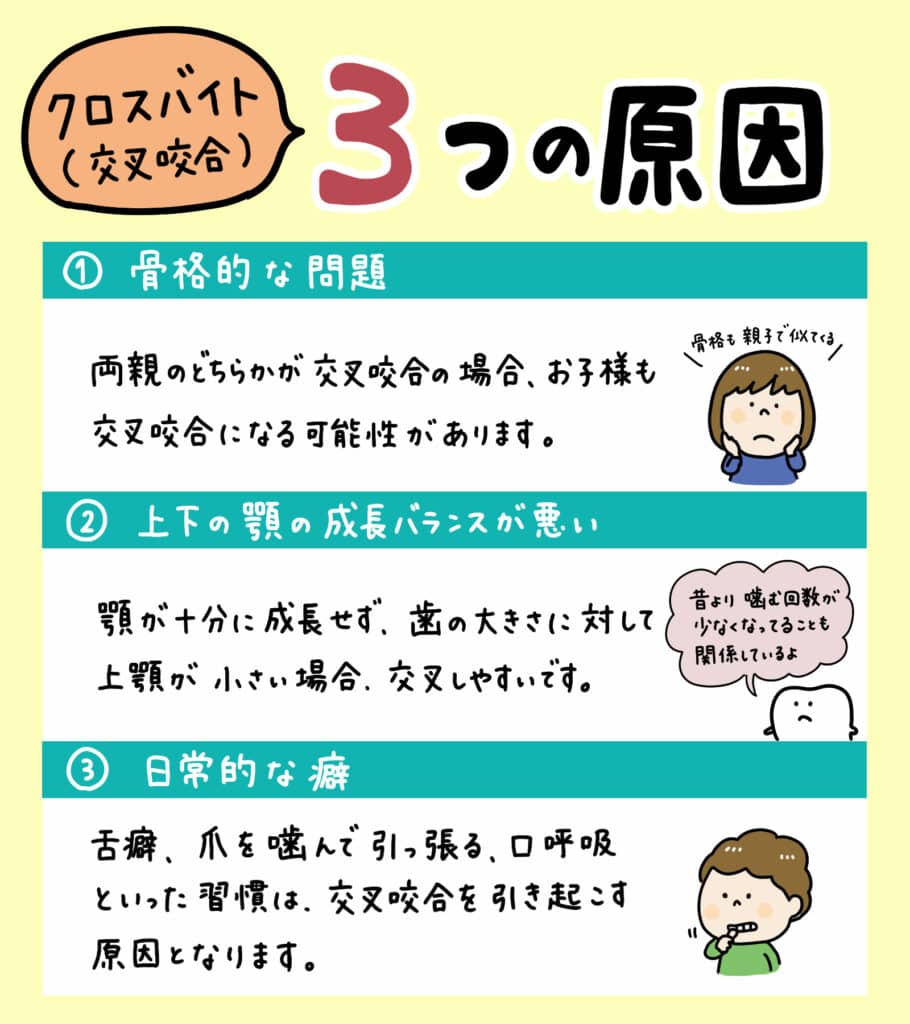

①骨格的な問題

両親のどちらかに交叉咬合の症状がある場合、遺伝的な要因によって、お子様も交叉咬合になる可能性があります。

両親に交叉咬合の症状がなくても、子供の骨格や顎骨の大きさや形、歯の大きさや形が親子で似てくるため、交叉咬合になることがあります。

②上下の顎の成長バランスが悪い

顎の成長過程において、上下の顎骨のバランスが誤った方向へ成長した場合、交叉しやすいです。

現代の子どもたちは柔らかい食べ物を食べる機会が多く、昔よりも咀嚼回数が減っている傾向にあります。

顎が十分に成長せず、歯の大きさに対して、上顎が小さい場合、交叉咬合になりやすいです。

③日常的な癖

子供は心を安定させるために指しゃぶりをしたり、無意識に舌で歯を押し出す癖があります。

舌癖、爪を噛んで引っ張る、口呼吸といった習慣は交叉咬合を引き起こす原因となります。

顎周りや口腔内の癖は、顎に負担をかけて顎の変形や成長バランスに悪影響を与えるのです。

放置NG!子供の交叉咬合は早期治療が最適

乳歯の時期に交叉咬合の症状が見られる場合、永久歯に生え変わっても、交叉する可能性があります。

子供の交叉咬合の症状を放置していると、上下の顎骨の成長バランスが悪くなるので要注意。

舌の定位置が通常よりも下がってしまい、歯並びが悪くなるだけでなく、咀嚼力が低下して食事が難しくなることも…。

将来、顎が変形してしまうと、顎関節症になったり、外科手術が必要になるケースもあります。

小児矯正治療では、顎骨が成長する過程で顎の骨を広げて、交叉している歯を正しい位置に戻します。

お子様に将来の負担をかけないためにも、手遅れになる前に、交叉咬合は早期治療が最適です。

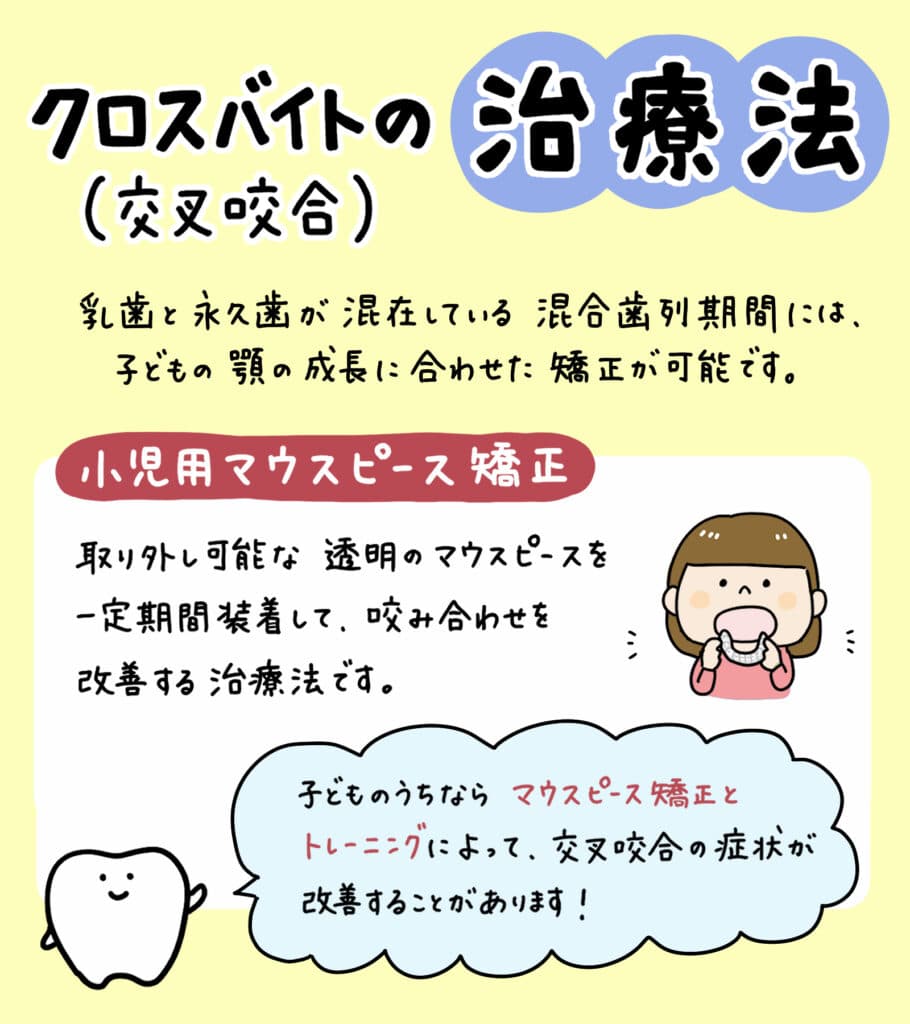

子供の交叉咬合の治療法は?

子供に見られる様々な不正咬合の中でも、交叉咬合は早期治療が推奨されています。

ここからは、子供の交叉咬合の治療法をご紹介しましょう。

マウスピース矯正

取り外し可能な透明のマウスピース装置を一定期間装着して、咬み合わせを改善する治療法です。

子供のうちならマウスピース矯正とトレーニングによって交叉咬合の症状が改善することもあります。

ワイヤー矯正

歯の表面または裏側にマルチブラケットと呼ばれる装置とワイヤーを装置し、歯を引っ張って動かす矯正法です。

幅広い不正咬合の症状に対応しています。

外科手術

骨格的な問題がある場合、外科手術を伴う矯正治療が必要となる可能性があります。

将来、大掛かりな手術を避けるためにも、交叉咬合と診断されたら、子供のうちに早期の矯正治療が推奨されます。

よくある質問(交叉咬合・クロスバイト)

Q1. 「交叉咬合」と「反対咬合(受け口)」は何が違いますか?

どちらも上下の噛み合わせが通常と異なる状態ですが、交叉咬合は上下の歯の一部が左右方向に交叉して噛む状態(前歯または奥歯の一部)を指すことが多く、反対咬合は上下前歯の前後関係が逆転した「受け口」を指します。

反対咬合の基礎知識は受け口(反対咬合)とは?をご参照ください。

Q2. 乳歯列〜混合歯列の「片側だけの交叉咬合」は自然に治りますか?

「片側だけ」や「前歯1本だけ」の交叉は、顎のズレ(機能的偏位)や頬・舌の癖を伴うことがあり、放置で左右差が強まる場合があります。気づいた段階で早めにご相談ください。

初診の流れでは事前の電話カウンセリング後、資料採得で原因を評価します(写真・3Dスキャン等)。

Q3. 何歳ごろまでに相談すべき?ベストな開始時期は?

症例により異なりますが、年齢別の目安は3〜6歳の矯正情報/6〜12歳の矯正情報をご覧ください。早期介入が有利なケースでも、適応可否は検査で個別判断します。

Q4. マウスピース(アライナー)だけで交叉咬合は治せますか?

歯の傾きが主因の軽度例では、インビザライン・ファースト等のアライナーで対応できることがあります。

一方で歯列の横幅不足や口腔習癖を伴う場合は、拡大床(床矯正)や筋機能トレーニング(MFT)の併用を検討します。

Q5. 拡大床(床矯正)はどんなときに使いますか?期間は?

上顎の幅不足や臼歯部の交叉がある場合に、歯列の横幅を整えるベースづくりとして検討します。期間は個人差があります(目安1年前後〜)。

詳しくは拡大床(床矯正)をご覧ください。

Q6. 口呼吸・指しゃぶり・舌癖があると治りにくい?

はい。お口ポカン(口唇閉鎖不全)や指しゃぶり/舌突出癖は交叉咬合の再発要因になります。併行して癖の改善を行うと予後が安定しやすくなります。

Q7. 痛みが心配です。子どもの矯正はどのくらい痛い?

感じ方に個人差はありますが、小児矯正は取り外し式装置が中心のため痛みは比較的軽度なことが多いです。装着初期の違和感は数日で慣れるケースがほとんどです。

詳しくは痛みが出やすい場面と対処法をご参照ください。

Q8. 学校・スポーツ・吹奏楽と両立できますか?

多くは両立可能です。取り外し式なら行事や部活に合わせて運用できます。運動時の留意点はインビザライン装着とスポーツをご参照ください。

通院間隔の目安は4〜8週(個人差)です:初診〜治療の流れ

Q9. リスクや注意点は?

装着初期の違和感、清掃不良に伴うむし歯・歯肉炎、装置の破損・紛失、計画通りに進まない可能性などが挙げられます。

事前に小児矯正のリスク・副作用と注意点をご確認ください。

Q10. 期間と通院頻度は?

開始年齢・原因・装置により幅があります。概ね1年〜2年前後(個人差大)で、4〜8週ごとに経過確認・調整を行います。全体像は初診の流れにまとめています。

Q11. 費用が不安です。分割や医療費控除は使えますか?

Q12. 治療後は「後戻り」しますか?リテーナーはいつまで?

後戻り予防には保定(リテーナー)+習癖の管理(MFT)が重要です。保定期間は個別に調整しますが、夜間長期を基本とします。

詳しくは保定装置(リテーナー)と、解説記事矯正後の後戻りQ&Aをご覧ください。

Q13. どの装置を選ぶべき?

原因により最適解は異なります。装置の特徴はインビザライン・ファースト/インビザライン/拡大床/ワイヤー矯正で比較し、初診時に生活スタイル(学校・部活)や管理のしやすさも含めてご提案します。

Q14. 自宅で気をつけることは?(清掃・装置管理)

装置はやさしいブラッシング+流水が基本。熱湯・漂白剤・食洗機は避けましょう。装置管理はケース保管を徹底してください。

具体的なコツは装置の洗浄方法もご参照ください。

Q15. まずは何から始めればいい?(ご予約・アクセス)

当院は初診の電話カウンセリングが必須です。気になる点・ご希望を伺い、初回来院の日時を決めます。初診の流れ/予約・お問い合わせからお進みください。アクセス(田園調布・自由が丘・武蔵小杉方面)もご確認いただけます。

子供の歯並びのご相談は「ABC Dental」へお気軽にどうぞ

乳歯と永久歯が混在している混合歯列期間には、子供の顎の成長に合わせた矯正が可能です。

上下顎の成長をコントロールしながら、舌癖や口呼吸などの癖を改善するトレーニングを行うと効果的です。

子供のうちに癖を治して治療を始めることで不正咬合を改善し、将来、抜歯するリスクを避けられます。

お子様の歯並びのご相談は大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」までお気軽にどうぞ。

まとめ

交叉咬合の症状が悪化すると、顔の歪みや機能面のリスクがあるため早めの治療が大切です。

当院では、幼少期から骨の成長をコントロールする小児矯正を行っております。

東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、上池台、久が原、南馬込、北馬込、西馬込、東馬込、仲池上、北嶺町、東嶺町、西嶺町、池上、下丸子などのエリアからも通いやすい小児歯科医院です。

本ページの内容は、歯科医師が監修したイラストを用いてわかりやすく解説しています。