反対咬合(受け口)の基礎知識、放置リスク、受診の目安、治療の選び方(First/拡大床/ワイヤー等)、費用・期間、よくある質問を小児専門の視点で解説。症例も掲載。

←「子ども矯正専門 小児矯正歯科 ABC Dental トップページ」へ戻る

※歯列矯正の全体像については「小児矯正の総合ガイド」で詳しく解説しています。

このページで分かること

反対咬合とは?(前歯部/臼歯部の違い)

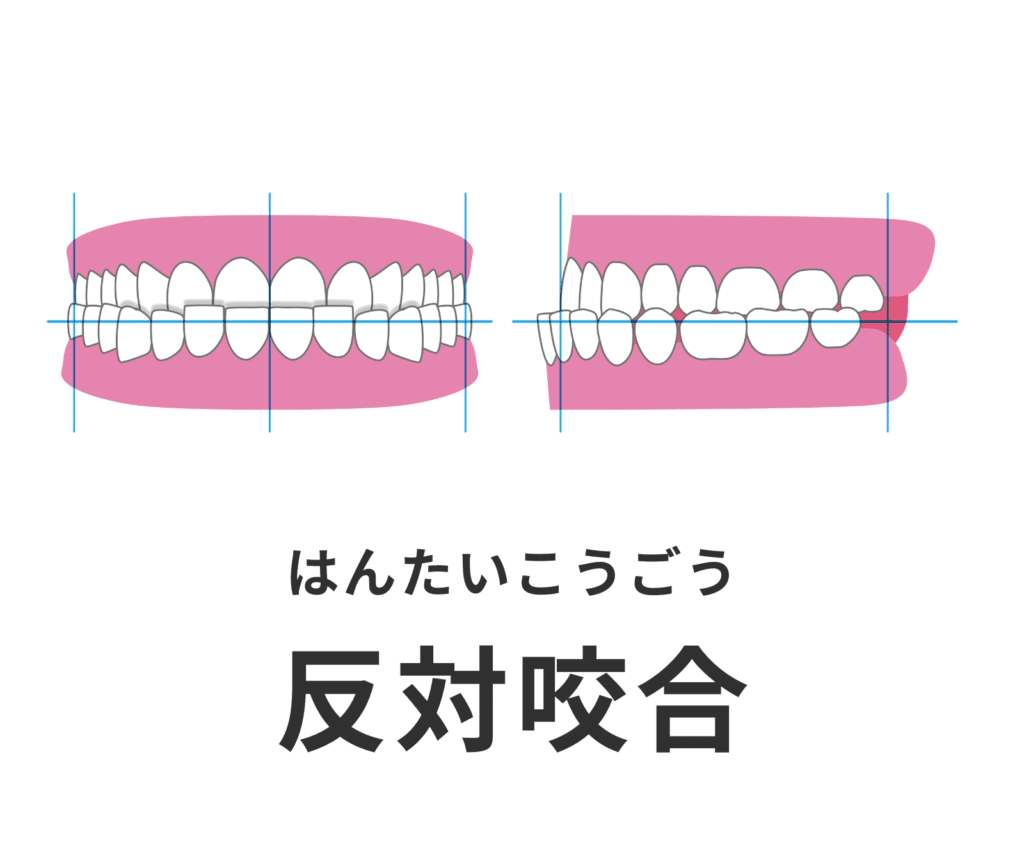

反対咬合(受け口)は、上下の前歯の前後関係が逆転している、または奥歯が横方向に交叉して噛み合う状態を指します。前歯で起きるものを前歯部反対咬合(前歯の交叉咬合)、奥歯で起きるものを臼歯部反対咬合(交叉咬合)と呼ぶことがあります。

また、歯だけが通常と反対に嚙み合っているものを交叉咬合(クロスバイト)と呼び、歯だけではなく骨格的に通常と反対に噛み合っているものは反対咬合と呼ばれています。

原因はさまざまで、歯の傾きが中心のケースと、骨格の前後・幅のアンバランスが関与するケースで対応が変わります。最適な方法は診察と資料採得のうえで個別に判断します。

放置による影響の可能性

- 歯列・噛み合わせの偏り:片噛みや咬耗の偏りが生じる可能性

- 顎の成長バランスへの影響:成長に伴い前後・左右のバランス差がさらに広がる可能性

- 清掃性の低下:歯並びの重なりにより清掃が難しくなることがある

- 発音・見た目への影響:個人差があります

上記は可能性であり、必ず起きるわけではありません。気になる兆候があれば、早めのご相談をおすすめします。

受診・相談の目安

- 前歯が明らかに反対になっている/奥歯の片側だけ交叉している

- 前歯の生え替わり期に噛み合わせが逆になった

- 家族歴(ご両親・兄弟)に受け口傾向がある

年齢の目安はお口の状態により異なりますが、特に3歳からの早期介入の効果は高いです。3〜6歳・6〜12歳の年齢別矯正情報ページも参考にしてください。

年齢:3〜6歳 / 年齢:6〜12歳

治療の選び方(原因別の考え方)

原因や程度に応じて、取り外し式/固定式/トレーニングなどを使い分けます。下記はあくまでも一例です。一つに決め打ちせず、経過を見ながら段階的に組み合わせるケースが多いです。

| 所見・原因の例 | 考え方/アプローチ(例) | 関連ページ |

|---|---|---|

| 前歯の傾きが主因の軽度反対 | 傾きの是正・スペース確保を段階的に検討 | インビザライン・ファースト/インビザライン |

| 歯列の幅不足(臼歯部交叉) | 上顎幅の改善や咬合誘導を検討 | 拡大床(床矯正) |

| 叢生を伴う反対咬合 | スペース確保+前歯の配列を計画 | 叢生(ガタガタ)/ワイヤー矯正 |

| 口腔習癖(舌・頬・口呼吸など) | 癖の評価と訓練を併用 | 筋機能トレーニング(MFT) |

最適な方法は診察・資料採得のうえでご提案します。装置の特性や負担も併せてご説明します。

「子供の受け口(反対咬合)の矯正方法、期間や費用などについて解説します」

今回のテーマは、子供の「受け口(反対咬合)」について取り上げます。あごが突き出て下の歯が目立っている場合は、受け口の症状があるかもしれません。

それでは、子供の受け口(反対咬合)の矯正方法、期間や費用などについて詳しくみていきましょう。

▽先読み!この記事で分かること

・なぜ受け口になってしまうの?

・何歳くらいに治療を始めた方が良い?

・矯正治療にかかる費用と期間

ご質問:受け口(反対咬合)の治療は、子供の時に小児矯正すべき?

今回のご質問です。

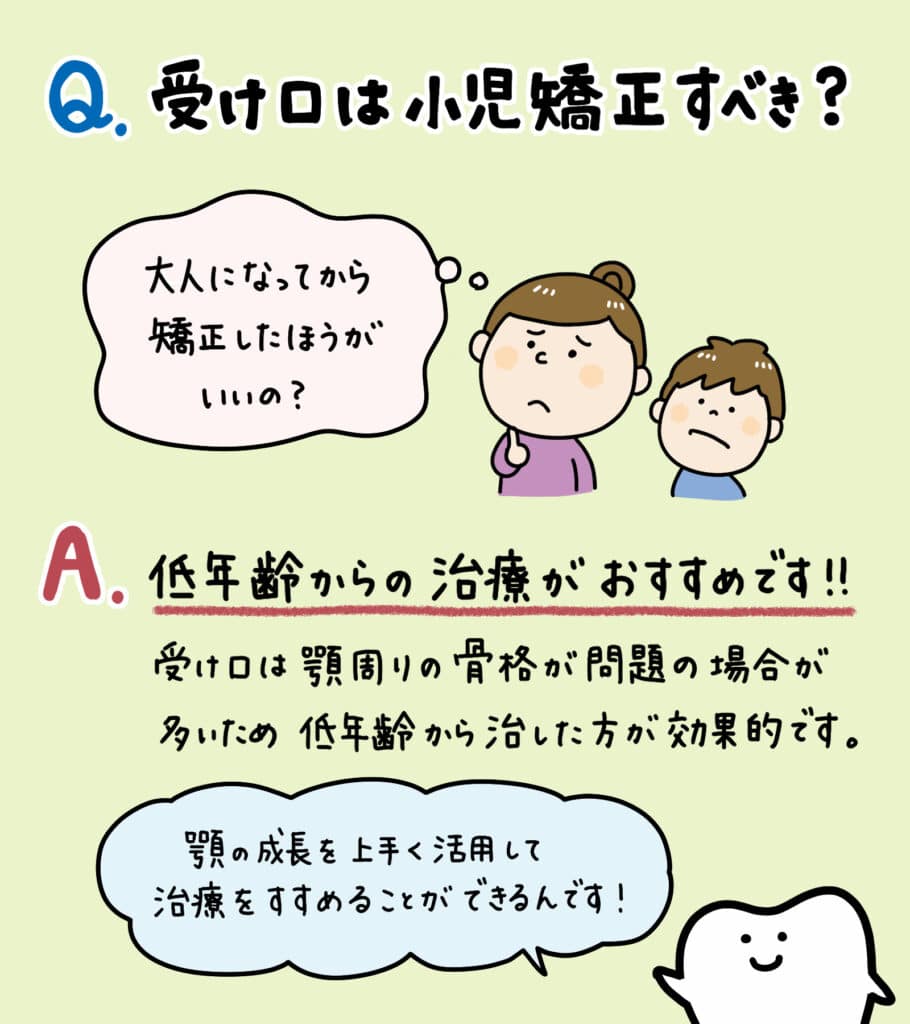

3歳の子供が受け口(反対咬合)です。小児矯正で治したいと考えていますが、子供の時に治しても、大人になったら元に戻ってしまうことがある、と聞きました。

友人からは「矯正するならば大人になってからの方がいいんじゃない?」と言われて、どうすべきか悩んでいます。

受け口(反対咬合)の治療は小児矯正すべきでしょうか?それとも、大人になってからの方が良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。

回答:受け口(反対咬合)は、低年齢からの治療がおすすめ

まず、簡潔にお答えいたします。

受け口(反対咬合)の症状は顎周りの骨格に問題がある場合が多く、なるべく低年齢から治した方が効果的です。

下顎が成長するのは個人差はありますが、だいたい3歳〜6歳くらい。骨格のゆがみが大きくなる前の3歳〜小学校低学年くらいに矯正治療を始めると噛み合わせも改善されるのでおすすめです。

大人になってからも受け口(反対咬合)の矯正治療はできますが、すでに骨格が成長して固定されているため、歯列だけを動かして治療しても元に戻る(再発する)リスクがあります。

そういった理由で、受け口(反対咬合)の症状がある場合は、低年齢からの治療「早期治療」が推奨されているのです。

ここからは、受け口(反対咬合)の症状や原因について見ていきましょう。

子供の受け口(反対咬合)とはどんな症状?

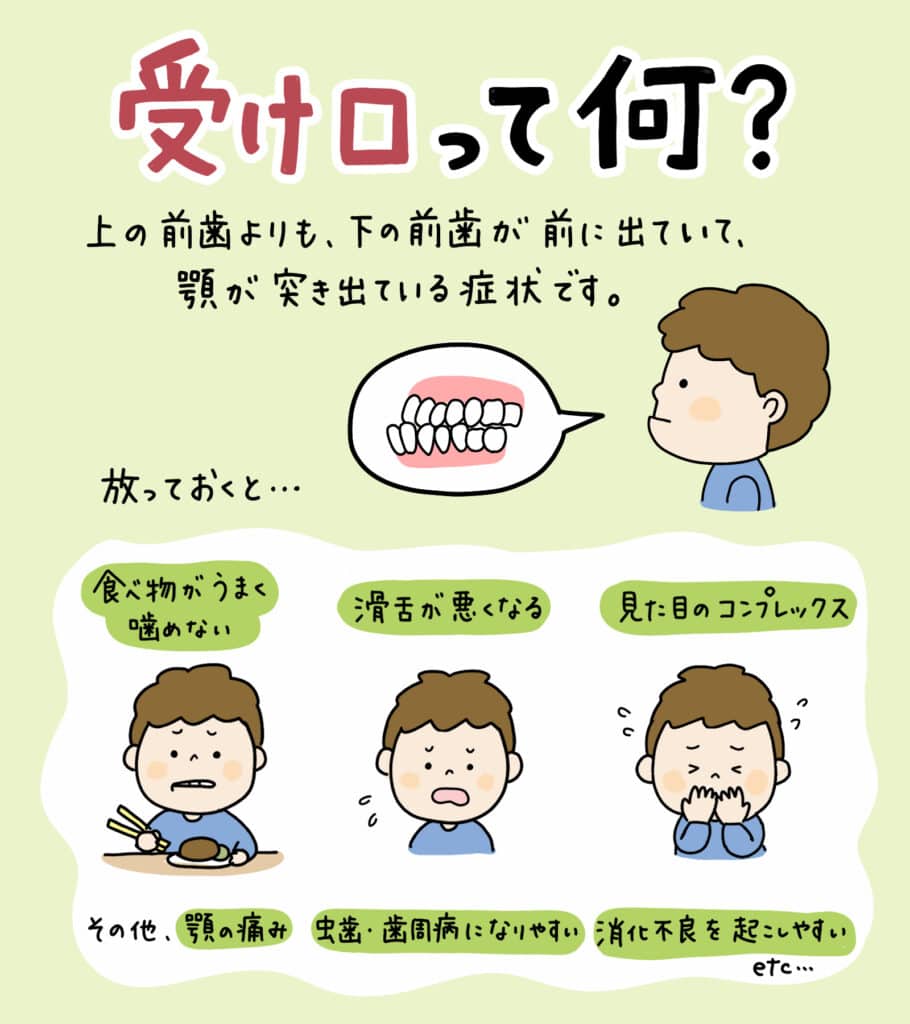

受け口(反対咬合)とは、上の前歯よりも下の前歯が前に出ていて、顎が突き出ている症状です。下顎全体が前に出ている場合は「下顎前突症」といいます。

本来、正しい噛み合わせができている場合、上の前歯が下の前歯よりも少しだけ前に出ている状態です。上の歯が3分の1くらいかぶさっているので、下の歯はあまり目立ちません。

しかし、受け口(反対咬合)の場合は、下の前歯が上の前歯よりも前に出ているため、下の歯が目立ってしまい、見た目の印象にも影響がありますので、気にされる方は多いです。

子供の受け口(反対咬合)の日常生活でのトラブルは、口を閉じにくい、食べ物がうまく噛めなかったり、言葉を発音しにくいといった問題点があります。

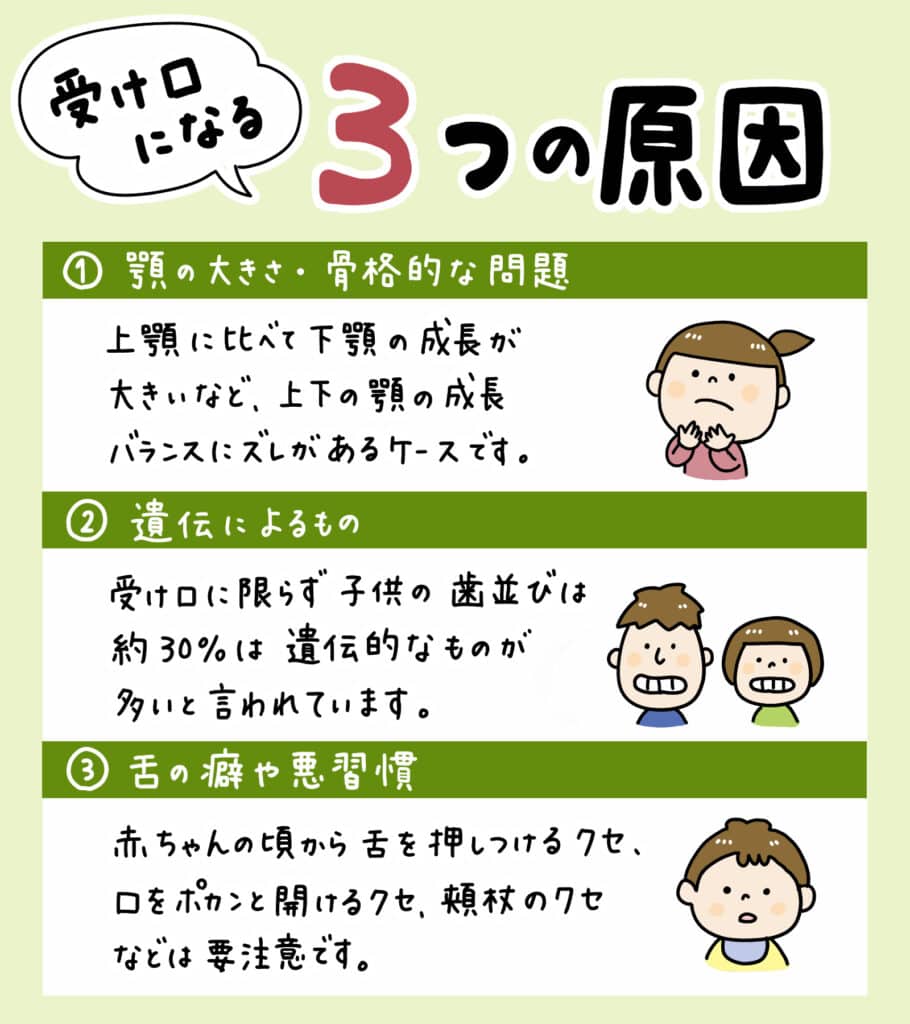

受け口(反対咬合)になる3つの原因は?

お子様が受け口(反対咬合)になってしまう主な3つの原因を見ていきましょう。

①顎の大きさ・骨格的な問題

顎の大きさや骨格的な原因で受け口になるケースは多いです。

例えば、上顎に比べて下顎の成長が著しく大きい場合、もしくは上顎が十分に成長せずに、下顎が突き出てしまった場合が挙げられます。

骨格的に上顎と下顎の成長バランスにズレがある場合は、やはり噛み合わせも悪くなるので、受け口(反対咬合)になりやすいでしょう。

②遺伝によるもの

受け口(反対咬合)に限らず、子供の歯並びは約30%は遺伝的なものが多いと言われています。ご両親のどちらかが受け口の症状がある場合は、同じ骨格の要素があります。

乳歯が生え揃う2歳くらいまでは、顎の成長に合わせて自然に改善することがありますが、3歳を過ぎて、乳歯が生えそろった段階でまだ症状がある場合は、治療が推奨されます。

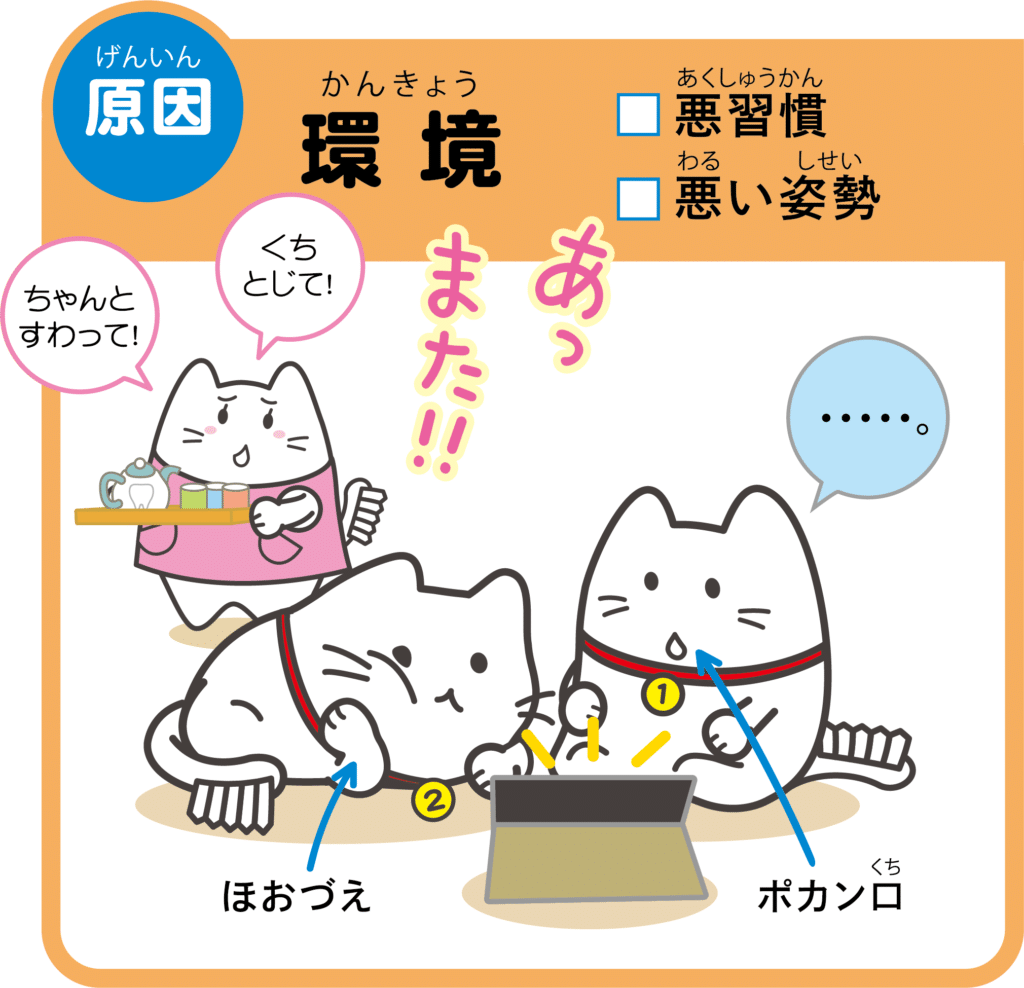

③舌の癖や悪習癖

子供の受け口(反対咬合)は後天的な理由でなることもあります。例えば、赤ちゃんの頃から舌を押し付けるクセがあったり、口をポカンと開けるクセ、頬杖のクセなどは、要注意です。

舌の位置が正常な位置よりも低い場合も、つばを飲み込む時に舌が下の前歯を押し出すため、顎の骨が柔らかい小児であるほど、受け口(反対咬合)になりやすい、といえます。

子供の受け口(反対咬合)を放っておくとどうなる?

受け口(反対咬合)の症状をそのまま放置しておくと以下のトラブルが起こりえます。

・食べ物を噛みにくい、噛み合わせが悪くなる

・咀嚼能力が低下し、消化不良しやすい

・滑舌が悪くなる

・見た目のコンプレックス

・顎に痛みがある

・虫歯や歯周病になりやすい

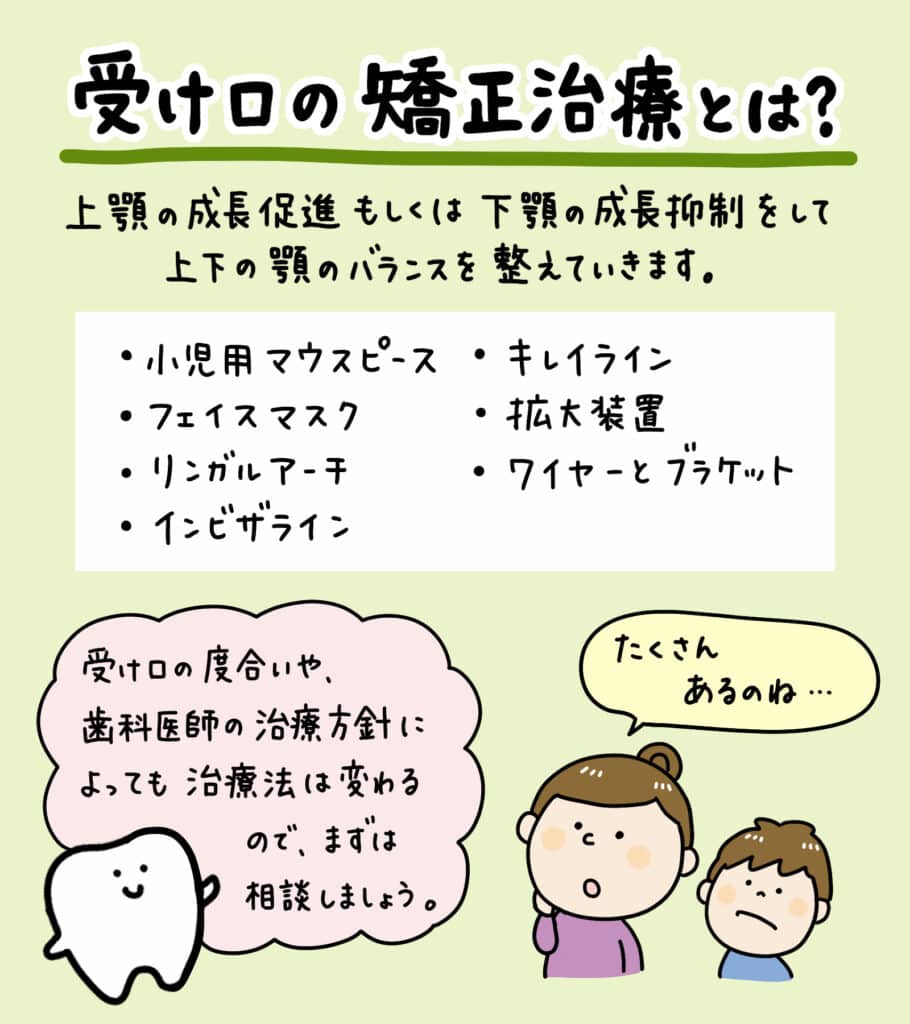

受け口(反対咬合)小児矯正治療とは?

受け口の症状は、上あごが小さく下あごが大きい傾向にありますので、上あごの成長促進もしくは下あごの成長抑制にて、顎の幅を広げながらバランスを整えていきます。

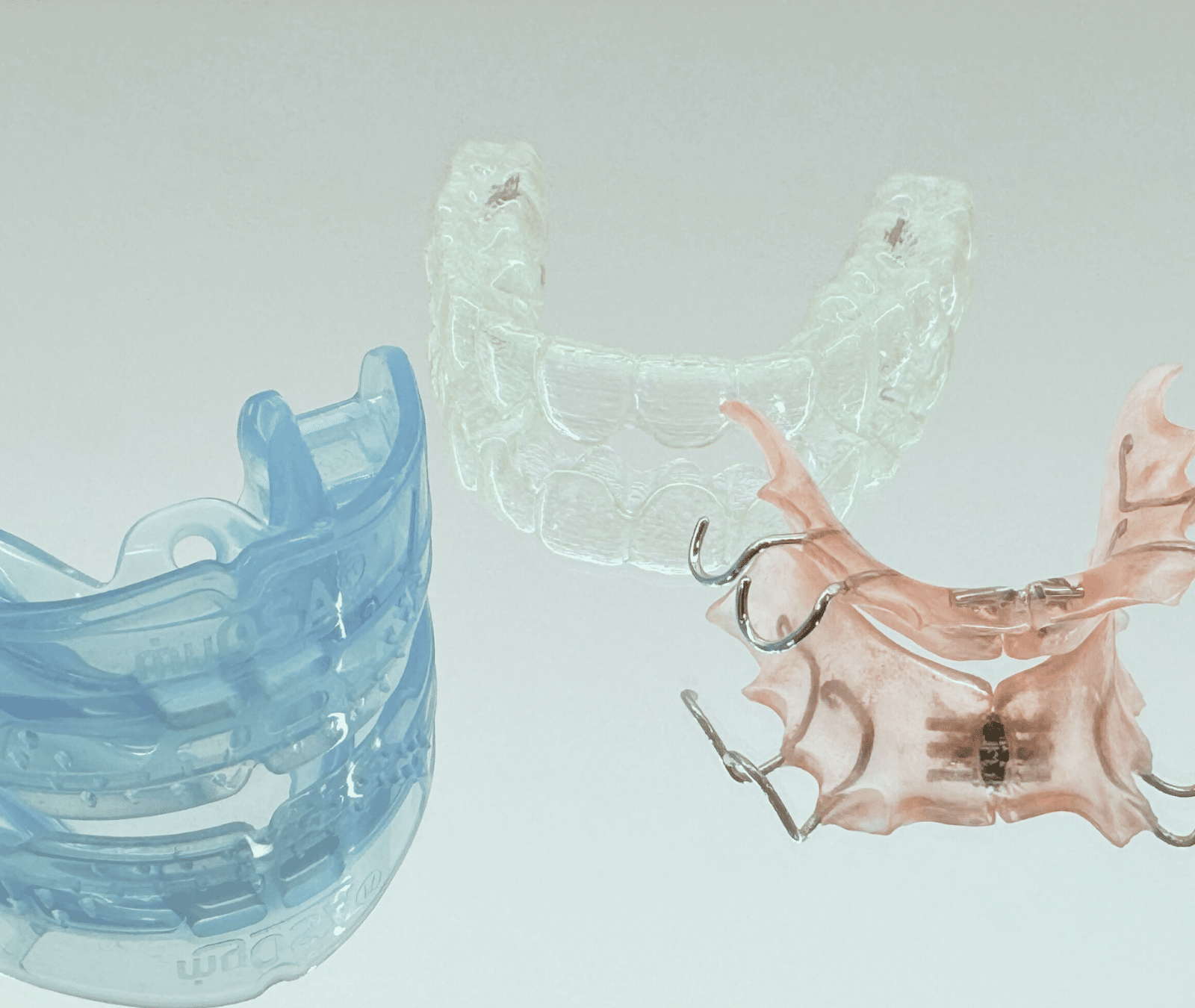

子供の受け口(反対咬合)を治療する場合、以下の治療法があります。

・小児用のマウスピース(MFT)

・フェイスマスク

・リンガルアーチ

・インビザライン

・インビザラインファースト

・拡大装置

・ワイヤーとブラケット

お子様の反対咬合の度合い、歯科医師の治療方針によっても治療法は変わりますので、まずは歯科医院での診療を受けて、適切な治療法を相談しましょう。

受け口(反対咬合)小児矯正治療は何歳からすべき?

子供の受け口(反対咬合)は「早期治療」が推奨されています。実際に、3歳〜5歳から小児矯正を始めることで、様々な治療法から選択することが可能です。

反対咬合(受け口)の症状があると、上顎の成長を阻害してしまうため、骨格のゆがみが出る前に、かみ合わせを改善しておくと良いでしょう。

前歯が永久歯に生え変わっても子供の受け口(反対咬合)の症状がある場合は、なるべく早い年齢で矯正を始めれば、骨格の問題からアプローチできますので効果が期待できます。

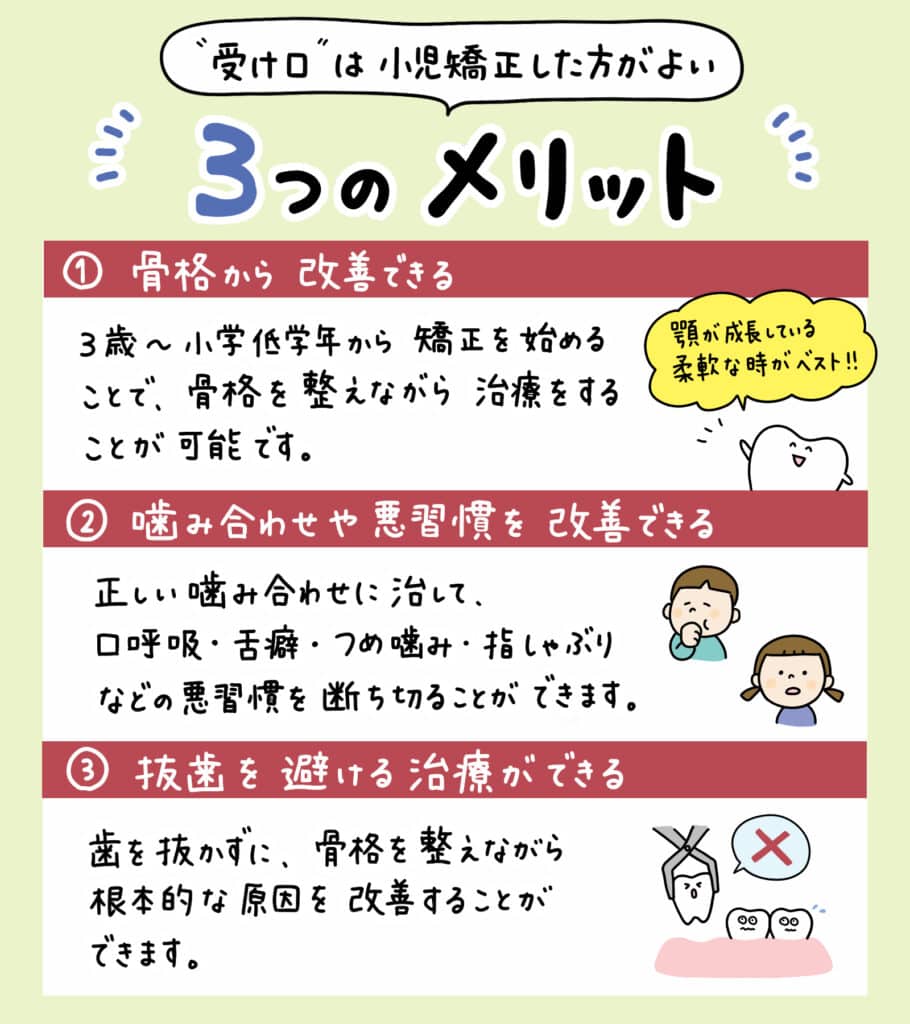

受け口(反対咬合)は小児矯正した方がよい3つメリット

受け口(反対咬合)は大人になってから始めるよりも、小児矯正の方が嬉しいメリットがあります。

①骨格から改善できる

先程も述べたように、受け口になる主な原因は顎の骨格に問題があるケースが多いです。

3歳〜小学低学年から矯正を始めることで、顎が成長している柔軟な時に、骨格を整えながら治療することができますので、歯並びの根本的な改善が可能になります。

一方で、大人になってから矯正を始めると、反対咬合の原因となった骨格や悪習癖が改善されていないため、根本的な改善に繋がらないケースがあるのです。

②正しい噛み合わせや悪習癖を改善できる

子供の時に受け口(反対咬合)の小児矯正をすることで、正しい噛み合わせに治して、「口呼吸、舌癖、爪を噛む、指しゃぶり」などの悪習慣を断ち切ることができます。

こういった後天的な要素も受け口(反対咬合)や歯並びに悪影響を及ぼしますので、顎が発達段階の年齢が早い時期に治しておくメリットはあるでしょう。

③抜歯を避ける治療ができる

大人になってから矯正を始めると、抜歯が避けられないケースが多いです。また、受け口(反対咬合)の症状があると、場合によっては顎を削る外科手術が必要なケースもあります。

子供の頃から小児矯正をすれば、抜歯を避ける治療が可能になり、骨格を整えながら根本的な原因を改善して、自然な形でキレイな歯並びが手に入るので、理想的といえるでしょう。

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる期間は?

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる期間はお子様の症状や治療法によっても変わってきますが、一般的な目安は1年〜2年半くらいとなります。

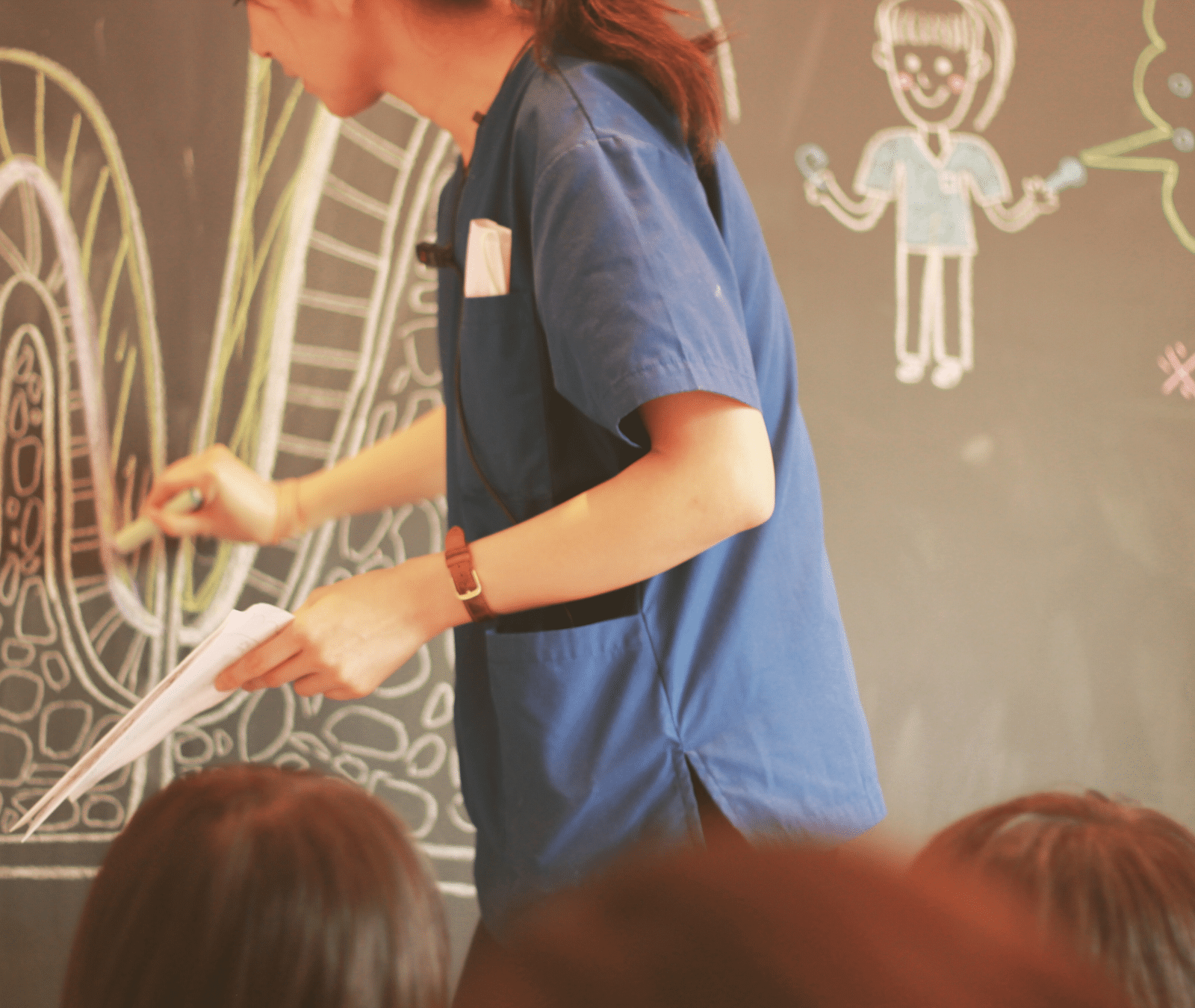

治療を始める前に、歯科医院にてレントゲン撮影し、歯型を取る検査をします。担当の歯科医が原因に合わせた適切な治療法を提案しますので、お子様も納得したら、開始となります。

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる費用相場は?

受け口(反対咬合)小児矯正治療にかかる費用相場は、お子様の症状や使用する装置の種類、期間などの条件によって変わります。(当院の料金表)

小児矯正に健康保険は適用される?

受け口(反対咬合)小児矯正治療は基本的には健康保険の適用はなく、自由診療です。

先天性の病気が原因で生じる噛み合わせの異常、上顎と下顎の骨の関係が大きくずれているる顎変形症(がくへんけいしょう)で外科手術が必要な場合は健康保険が適用になります。

まずは歯科医院での診療を受けて相談し、必要であれば専門機関に紹介してもらうことをおすすめします。

子供の歯科矯正は治療行為として認められているため、基本的には医療費控除の対象となり、確定申告により納めた税金の一部が還付されます。

よくある質問(反対咬合/受け口)

受け口(反対咬合)のご相談で多い質問をまとめました。お子さまの成長段階や原因により最適解は変わります。迷ったら、まずは当院の「初診電話カウンセリング」をご利用ください。

受け口の治療は何歳から始めるのがベスト?

一般に「早期(乳歯〜混合歯列前期)」が効果的です。具体的には3〜6歳での介入が有利なケースが多く、舌・口唇などの機能訓練(MFT)や就寝時の装置で改善を狙います。年齢別のポイントは0〜3歳/3〜6歳/6〜12歳を参照。背景理解には小児矯正のゴールデンタイムは5歳前?もどうぞ。

乳歯の時期でも治療は必要ですか?

必要になることがあります。骨格や機能のズレが強いほど早期介入のメリットが大きい傾向です。

受け口は自然に治りますか? いつまで様子見で大丈夫?

自然改善が期待できるケースもありますが、放置で固定化することも少なくありません。自己判断せず、早めに検査を。関連記事:子供の反対咬合は自然に治らない?

どんな装置で治しますか?(装置の種類)

代表例は、早期から使える就寝時マウスピース(ムーシールド等)、上顎を広げる拡大床、MFT(筋機能訓練)、混合歯列後期〜のインビザライン・ファーストやワイヤー矯正など。

装置別の詳説:ムーシールドは何歳まで有効?/拡大床(床矯正)/筋機能トレーニング(MFT)/インビザライン・ファースト/ワイヤー矯正

交叉咬合(クロスバイト)と受け口は何が違いますか?

受け口=前歯部の(もしくは骨格的な前後バランスによる)反対咬合、交叉咬合=主に上下の歯のすれ違いによる噛み合わせのズレを指します。どちらも顔貌や顎の成長に影響するため早期評価が大切です。

期間と通院頻度は? 学校や習い事に支障は?

装置や生活リズムにより異なりますが、通院は4〜8週に1回程度が目安(個人差あり)。

受験期の開始可否は受験直前に矯正を始めるのはNG?をご覧ください。

痛みや子どもの負担が心配です…

違和感や軽い痛みが出る場面はありますが、多くは数日で順応します。痛みの出やすい場面と対策は小児矯正は痛いの?、装置管理のコツは忘れっぽい子の実践ポイントをご参照ください。

治療後に「後戻り」しませんか? リテーナーはどのくらい?

成長や生活習慣の影響で「戻ろうとする力」は常に働きます。予防の鍵は保定(リテーナー)と機能の安定化。

詳しくは後戻りの原因と防ぎ方/保定装置(リテーナー)/リテーナーはいつまで?をご覧ください。

自宅で矯正できる方法(割り箸など)はありますか?

独自の自己流は推奨しません。誤った力のかけ方は噛み合わせを悪化させる恐れがあります。必ず専門家の評価を。

参考:割り箸で受け口は治る?

受け口の「原因」は何ですか? 予防できますか?

骨格・遺伝要因に加え、口呼吸・舌位置の低さ・頬杖・姿勢・指しゃぶりなどの生活習慣が関与します。

予防と改善のヒント:不正咬合の原因/お口ポカンは自然に治らない?/舌の位置が低いと…/指しゃぶり完全ガイド

関連ページ:「子どもが笑うと下顎が出る|下顎を出す癖の治し方」

実際の治療例を見たいです

当院での早期改善の一例をご覧ください:反対咬合|2歳6か月〜/反対咬合|3歳5か月〜。

装置の違いや経過は個人差がありますので、相談→検査→計画→開始のプロセスで丁寧にご説明します。

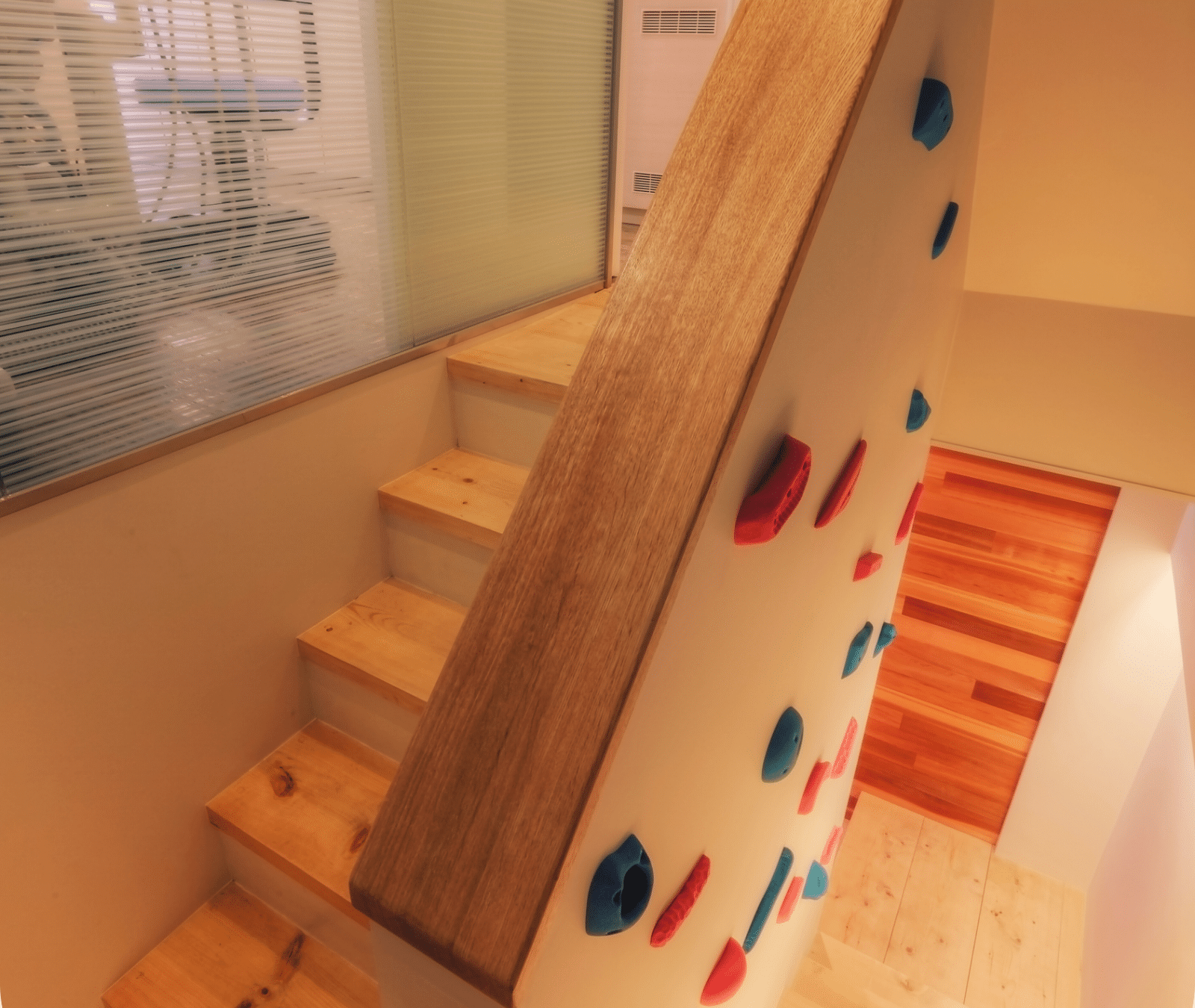

田園調布・自由が丘・雪が谷大塚・武蔵小杉エリアから通院しやすい小児専門院です。

まずは初診の流れをご確認の上、予約へお進みください。

関連症例

ご予約・アクセス

Web予約に対応。初診の方はまず電話カウンセリングから。予約ページ・地図・アクセスはこちらからご確認いただけます。

料金表

歯並びのお悩みやご希望を丁寧に伺い、最適な治療プランとお見積りをご提示いたします。お気軽にご相談ください。

小児矯正症例のご紹介

当院で行った小児矯正の実例を掲載しています。大田区田園調布の子供専門だからこそ実現できる矯正治療をご覧ください。

矯正装置・治療法

透明マウスピースから拡大装置まで、お子さま一人ひとりの成長に合わせたオーダーメイド治療をご紹介します。

年齢別の歯並びと顎の成長

0〜18歳までそれぞれの成長ステージに合わせた歯並び・顎の発育を解説。大田区の子供矯正専門ならではの視点で最適なケアをご案内。

小児矯正のリスクと注意点

小児矯正に伴う一般的なリスク・副作用等を説明します。適応や副作用には個人差があり、詳細は診察時にもご案内します。

顎の成長期を活かした治療は、お子さまの将来を見据えた選択です。年齢別の治療方針や装置の比較など、総合的にご案内しております。

▶ 小児矯正の総合ガイドを見る

本ページの内容は、歯科医師が監修したイラストを用いてわかりやすく解説しています。